【落ち着きと気品がありながら能力が高い、最古の犬種サルーキ】

サルーキの基本情報(性格・しつけ・病気など)

サルーキ

[英記]:Saluki

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:58cm~70cm

- ・体重:20kg~25kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・普段、愛犬と落ち着いた生活がしたい

・運動量が多いのは構わない。ドッグスポーツも考えたい

・同居の子供との相性も重視したい

・歴史が古い犬種に魅力を感じる

サルーキは非常に古い歴史を持つ(最古とも言われています)中東を原産地とする犬種で、 最古の犬種の一つであるとも言われています。

紀元前6千年前のエジプトの墓の中から、サルーキに極めて似た犬型の彫刻が見つかっており、 この彫刻が、サルーキがこの時代にも存在していたことを示す品とされています。

古代エジプトのファラオの墓から、王族とともに葬られたサルーキのミイラも発見されており、 当時、エジプト王室とともに暮らしていたのではないかと考えられています。

はっきりしている範囲の歴史としては、もともとは中東にて遊牧民と生活していて、 ガゼルなどを狩るための狩猟犬として使われていました。

他には、イノシシやウサギなどの狩りにも使われていたようです。

また、サルーキはイスラム教の中では特別な扱いの犬種として、認められていました。

原産地の中東で多く信仰されているイスラム教の中では、 犬は汚いものという位置づけになっていますが、サルーキはこれに当てはまらない特別な犬種として、 人と一緒に暮らすことを認められています。

血統においても大切にされており、同犬種以外との交配が禁じられていたため、 長い何月の間、純粋な血統が守られてきました。

その後、遊牧民とともに移動していく中で、徐々に生息域が広がっていきました。

その過程の中で、サルーキの進化も、地域ごとでサイズや被毛のタイプという部分で、 別々のものになっていきました。

そして、十字軍の活動により、サルーキもヨーロッパに持ち込まれ、人気が高まっていきました。

なお、サルーキという犬種名は、アラビアの古代語で『アラーの神より授かりしもの』 という意味があるという説や、古代アラブの首都『サルク』に由来するなどと言われています。

それと、中東では、『ガゼルハウンド』『ペルシアン・グレーハウンド』と呼ばれてもいます。

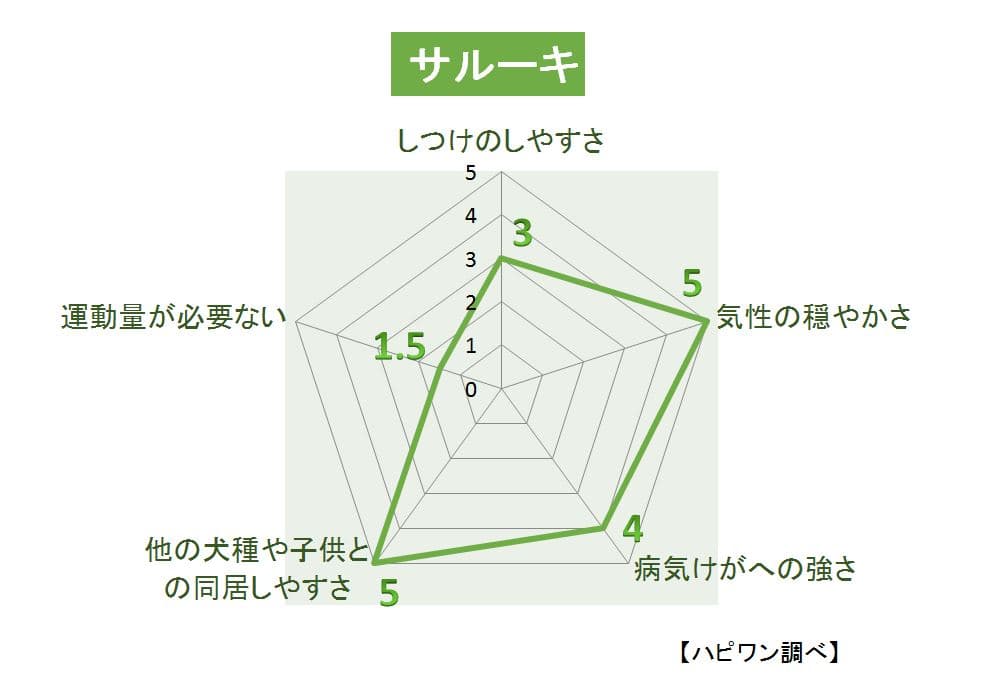

しつけのしやすさ

サルーキは古代エジプトの壁画にも描かれるほど歴史が古く、数千年にわたって中東地域の遊牧民と共に生きてきたサイトハウンドの代表的な犬種です。もともとは砂漠の過酷な環境でガゼルなどの素早い獲物を追い詰めるために育種されてきたため、俊敏さや自立心が非常に強い特徴を持っています。この背景から、サルーキのしつけは「従順で指示をよく聞く犬」を期待してしまうと難しく感じられることが多いでしょう。

しつけのしやすさを考えるうえで重要なのは、サルーキが他の多くの牧羊犬や作業犬と大きく異なる性質を持っている点です。例えばボーダー・コリーやジャーマン・シェパードといった犬種は、人間からの指示を受けて作業するように改良されてきました。しかしサルーキは、狩猟において獲物を自分で見つけ、瞬時に判断して追跡・捕獲する役割を担っていたため、人間の細かな命令を逐一待つ必要がありませんでした。つまり「人に従う」よりも「自分で考え、動く」ことに長けているのです。この性質が現代の家庭犬としてのしつけに影響し、「指示に従わせることが難しい」と感じられる要因になります。

ただしこれは「しつけができない」という意味ではありません。サルーキは非常に賢く、記憶力も優れています。ただし学習のモチベーションが「人に喜ばれること」ではなく、「自分にとって意味があること」に偏る傾向があるため、従来の訓練法をそのまま適用してもうまくいかない場合があります。例えば罰や強制を用いるしつけは、サルーキの独立心を傷つけ、信頼関係を壊す原因になりかねません。一方で、ポジティブ・トレーニングを基本にし、報酬を適切に組み合わせていけば、少しずつでも確実に理解し、覚えていく犬種です。

特に効果的なのは、食べ物やおやつよりも「自由に走れる時間」「静かな環境でのリラックス」「お気に入りの場所での休息」といった報酬を取り入れることです。サイトハウンド全般にいえることですが、サルーキは食べ物への執着がそれほど強くありません。そのためフードによる訓練だけに頼ると、飽きてしまうこともあります。個体によっては遊びやスキンシップのほうが大きなご褒美になることもあるため、その子の性格をよく観察しながらモチベーションを探ることが大切です。

また、しつけの場面では「短時間で切り上げる」ことがポイントになります。サルーキは集中力が長く続く犬種ではなく、単調な繰り返しを嫌います。10分程度の短いセッションを1日に何回か行うほうが、効率よく学習できます。トレーニングがうまくいかないときは、犬の性格や気分に合わせて工夫を重ねることが求められるでしょう。

さらに重要なのは、サルーキが「完全に呼び戻しに応じる犬」にはなりにくいという点です。外で獲物を見つけたときの狩猟本能は極めて強く、一度走り出してしまえば飼い主の声が耳に入らないほどです。このため、ドッグランなど安全な環境以外でのオフリードは非常に危険です。呼び戻しの訓練を根気よく行うことは大切ですが、100%を期待するよりも、「危険な状況を作らない管理」と「ある程度の制御」を組み合わせていくのが現実的です。

まとめると、サルーキのしつけのしやすさは、一般的な家庭犬の基準でいえば「難しい部類」に入ります。しかしその理由は知能の低さではなく、むしろ古代からの独立心と本能が強く残されているためです。しつけのコツは「従わせよう」とするのではなく、「一緒に過ごすルールを少しずつ共有する」こと。長期的な視点で、信頼関係を第一に育てていけば、サルーキは家庭の中で穏やかに暮らすことができるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

サルーキは古代から「砂漠の貴公子」と呼ばれることもあるほど、その気質は気高く、優雅で、独特の落ち着きを持っています。外見の華やかさや俊敏な走りとは裏腹に、家庭においては静かで控えめな存在であり、過剰に自己主張することが少ない犬種です。そのため、サルーキを実際に飼育している人からは「家ではまるで猫のよう」と表現されることもあります。

まず気性面で大きな特徴となるのは、攻撃性が非常に低い点です。狩猟犬と聞くと獰猛なイメージを持たれることもありますが、サルーキは人間に対して攻撃的に振る舞うことはほとんどありません。むしろ内向的で慎重、見知らぬ人や新しい環境に対しては少し距離を置くことが多いです。この慎重さは、警戒心の強さと結びついており、見慣れない状況ではすぐに飛び込まず、観察してから行動する傾向があります。

家庭内では非常に穏やかで落ち着いており、無駄吠えも少ないため、集合住宅で暮らしている家庭でも比較的飼いやすい性格を持っています。ただし、甘え方は他の犬種に比べてやや控えめです。例えばラブラドール・レトリバーのように全身で愛情を表現して飛びついてくるタイプではなく、そっと隣に座ったり、静かに寄り添ったりといった控えめなスキンシップを好みます。このため飼い主にとっては「感情が分かりにくい」と感じることもありますが、サルーキなりの信頼表現であると理解すると、より絆を深めやすくなります。

一方で、独立心が強いため「従順さ」や「人に従う意欲」はそれほど高くありません。これはしつけの項目でも触れましたが、狩猟の際に人間の指示を逐一仰ぐ必要がなかった歴史が背景にあります。したがって、飼い主との関係は「命令と服従」ではなく、「対等なパートナーシップ」に近い形が理想的です。この性格を理解して接することで、サルーキは安心して人間との暮らしに溶け込んでいきます。

サルーキのもう一つの特徴は「繊細さ」です。環境の変化や人間の感情に敏感で、飼い主が落ち込んでいるときには静かに寄り添い、家庭内に不安な雰囲気があるとそれを敏感に察知して緊張することもあります。大きな声で叱られることや、荒々しい扱いを受けることには非常に弱く、心を閉ざしてしまうこともあります。そのため、サルーキと生活するうえでは「穏やかで一貫性のある接し方」が欠かせません。

また、サルーキは基本的に群れで行動することを好む犬種であり、孤独に長時間置かれることは苦手です。放っておかれても吠えたり暴れたりはしませんが、静かにストレスをためてしまうことがあります。特に子犬のころから十分に愛情を注ぎ、人と一緒にいることが当たり前という安心感を育むことが大切です。成犬になってからも、飼い主が家にいるときは同じ空間で過ごすことを望みます。これも「べったり」ではなく、近くにいれば満足という控えめな愛情表現である点がサルーキらしいところです。

狩猟本能の強さも性格に色濃く残っています。普段はおとなしいのに、外で動くものを見つけると急にスイッチが入り、驚くほどの俊敏さで追いかけようとします。このギャップはサルーキの大きな魅力ですが、飼い主にとっては注意が必要な一面でもあります。室内では穏やかな「静の性格」、屋外では獲物に反応する「動の本能」。この二面性を理解し、環境に応じた安全な管理を徹底することが大切です。

総じて、サルーキの気性は「穏やかで控えめ、気品がありながらも繊細」と表現できます。他の犬種のように分かりやすい愛嬌や派手な感情表現は少ないものの、飼い主に心を開いたサルーキは非常に深い絆を築き、静かで落ち着いた伴侶として寄り添ってくれる存在になります。その奥ゆかしい性格は、まさに古代から大切にされてきた理由の一つでもあるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

サルーキは古代から砂漠という過酷な環境で生き抜いてきた歴史を持つ犬種であり、その背景から基本的には丈夫で健康的な体質を備えています。自然淘汰の厳しい環境で生き残ってきたため、遺伝的に強靭さを持ち合わせているのは大きな特徴です。しかしながら、現代においては純血種としての繁殖が進んでいるため、特有の病気や注意すべき点もいくつか知られています。サルーキを迎える際や長く健康に暮らしてもらうためには、その特徴を理解し、予防と管理を心がけることが欠かせません。

まず寿命についてですが、サルーキは大型犬の中では比較的長寿の部類に入ります。平均寿命は12〜14年ほどであり、15年以上生きる個体も珍しくありません。これは骨格がスリムで筋肉質、脂肪が少ない体型を持ち、無理のない発達をしていることが大きく関係しています。超大型犬のように関節や心臓への負担が極端にかかることが少なく、全体的にバランスの取れた体を持っているため、健康的に長生きできる傾向があります。

ただし注意すべき病気はいくつかあります。代表的なのは心臓疾患で、とくに拡張型心筋症や僧帽弁閉鎖不全症が報告されています。これらは遺伝的な要因や体質による部分が大きく、定期的な心臓検診が予防の第一歩となります。特にシニア期に入ると心雑音が出やすいため、獣医師による聴診やエコー検査を年に一度受けると安心です。

また、サルーキは骨格が細く脚が長いため、外傷や骨折のリスクが比較的高い犬種です。特にドッグランなどで全力疾走している際、急な方向転換や滑りによって脚を痛めることがあります。サイトハウンド全般にいえることですが、俊敏さの裏には「体が細いがゆえの脆さ」もあるため、硬い路面や狭い場所で無理に走らせるのは避けたほうが安全です。

さらに、胃拡張・胃捻転症候群にも注意が必要です。胸が深くスリムな体型の犬はこの病気にかかりやすい傾向があり、サルーキもそのリスクを持っています。食後すぐの激しい運動を避けること、1日の食事を数回に分けること、フードを早食いしないよう工夫することが予防につながります。この病気は急変すると命に関わるため、日常の管理で予防を心がけるとともに、飼い主が症状(落ち着きがなくなる、よだれ、腹部の膨らみなど)を知っておくことが重要です。

皮膚や被毛に関しては比較的トラブルが少ない犬種ですが、短毛かつ薄い被毛であるため、外傷や擦過傷が目立ちやすい点があります。また、寒さに弱い体質でもあるため、冬場の散歩では防寒対策が必要です。免疫力そのものは高いものの、気候への適応力は砂漠由来ということもあり、湿気や寒冷にはあまり強くありません。室内では快適な温度管理を心がけましょう。

遺伝性疾患としては、進行性網膜萎縮(PRA)など目の病気も挙げられます。これは徐々に視力が低下していく病気であり、繁殖時に遺伝子検査を行っているブリーダーから迎えることで大きくリスクを減らすことができます。

総合的に見ると、サルーキは大きな病気にかかりやすい犬種ではありませんが、心臓・胃捻転・骨格への負担には特に注意が必要です。健康を維持するには、定期健診とともに「無理をさせない生活リズム」が重要です。過剰な肥満は関節や心臓への負担を増やすため、体重管理も欠かせません。痩せすぎに見える体型が正常である点を理解し、無理に太らせようとしないことも健康維持の秘訣です。

まとめると、サルーキは大型犬としては非常に健康的で長寿を期待できる犬種です。日々の生活で過度なストレスや体への負担を避け、定期的に健康診断を行えば、長く穏やかに暮らすことができます。砂漠で培われた強さと、現代の飼育環境に合わせたケアの両方をバランスよく取り入れることが、サルーキとの幸せな時間を延ばす鍵になるでしょう。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

サルーキは家庭犬として非常に穏やかで落ち着いた性格を持つため、他の犬や子どもと同居すること自体は比較的可能です。ただし、その独特の気質や狩猟本能、そして繊細さを理解して接することが求められます。他の犬種のように無条件にフレンドリーで遊び好きというわけではないため、共に暮らす際にはいくつかの配慮が欠かせません。

まず、他の犬との関係についてです。サルーキは古くから群れで狩猟をしてきた歴史を持ち、基本的には犬同士の共生能力があります。攻撃性が低く、無駄な争いを好まないため、犬同士でケンカを仕掛けることは少ない犬種です。むしろ、相手が攻撃的でなければ静かに距離を保ちながら共存することができます。ただし、自分から積極的に遊びに誘うタイプではなく、犬によっては「そっけない」「冷たい」と感じられることもあります。サルーキは必要以上に干渉せず、淡々と相手を受け入れる傾向があるため、社交的な犬と組み合わせると相性が良い場合があります。

一方で、相性によっては注意が必要です。特に小型犬や超小型犬と同居させる場合、サルーキの狩猟本能が刺激されてしまうことがあります。急に動く小動物のような姿に反応し、追いかけてしまうリスクがあるのです。そのため、サルーキと小型犬を一緒にする場合は、幼少期から時間をかけて慣らすことが大切です。また、飼い主が常に監視できる環境で生活させることで、誤解や事故を防げます。

次に子どもとの関係について考えてみましょう。サルーキは基本的に穏やかで落ち着いた性格のため、子どもに対して攻撃的になることはほとんどありません。しかし、その繊細さゆえに、子どもの無邪気な行動や騒がしさに戸惑うことがあります。大きな声や急な動きはサルーキを緊張させ、ストレスにつながる可能性があります。特に幼児のように予測できない動きをする子どもと接する際は、大人が間に入って安全な距離を確保することが欠かせません。

サルーキ自身は静かで控えめな犬種なので、子どもが犬との遊びを求めると期待外れに感じることもあります。ボール遊びや引っ張り合いのような遊びにはそれほど熱心にならず、自分のペースで過ごしたがります。そのため、子どもにとって「一緒に遊ぶ友達」というよりも、「優雅に隣にいる存在」として受け入れることが理想です。子どもが犬に無理に触ろうとしたり追いかけたりするのではなく、犬が寄ってきたときに優しく接するように指導する必要があります。

一方で、ある程度大きくなった子どもや落ち着きのある子どもとは良好な関係を築きやすいです。静かに寄り添うことを好むサルーキにとって、落ち着いて本を読んだり、同じ部屋で過ごしたりする相手は安心できる存在となります。子どもがサルーキの性格を理解し、「遊び相手ではなく家族として接する」ことを学べば、深い信頼関係が築かれていきます。

さらに、同居において重要なのは「環境づくり」です。他の犬や子どもと暮らす場合、サルーキが安心して休める専用のスペースを確保することが欠かせません。サルーキはストレスを表立って示さない犬種であり、静かに我慢してしまう傾向があります。そのため、安心して一人になれる場所があると精神的に安定しやすくなります。

まとめると、サルーキは他の犬や子どもとの同居が不可能な犬種ではなく、むしろ穏やかさから上手に共存できる可能性を持っています。ただし、その性格は「活発で誰とでも仲良くするタイプ」ではなく、「静かに受け入れるタイプ」であることを理解することが前提となります。特に小型犬や幼い子どもとの生活では、安全管理と教育が必要です。サルーキにとっても、人間や他の犬にとっても無理のない距離感を保つことが、同居生活を成功させる秘訣といえるでしょう。

運動量の多さ

サルーキといえば、その最大の特徴の一つが「走る能力」にあります。細く長い脚、しなやかな筋肉、そして驚異的なスピードは、まさにサイトハウンドの代表といえるでしょう。砂漠の広大な土地でガゼルを追うために育種されてきた歴史からもわかるように、サルーキは「走るための犬」といっても過言ではありません。このため、運動量に関しては家庭犬の中でも特に多い部類に入ります。

しかし、ここで注意したいのは「必要な運動量が多い」=「一日中動き続ける活発な犬」ではないという点です。サルーキは室内では非常に落ち着いており、長時間静かに過ごすことができる犬種です。飼い主の横でじっと休んでいる時間が長く、「猫のよう」と表現されることもあります。つまり、家の中では穏やかに過ごせる一方で、外に出ると爆発的な走力を発揮する「二面性」を持っているのです。

では、具体的にどの程度の運動が必要なのでしょうか。サルーキは日常的に散歩だけでは十分とはいえません。最低でも1日に1〜2時間程度の運動が推奨され、特に全力で走ることができる時間を設けることが理想です。サルーキは持久力よりも瞬発力に優れており、短距離を全速力で走ることで本来の本能を満たします。そのため、ドッグランや広い庭など、安全に自由運動ができる環境が望ましいのです。

ただし、日本の都市部においては広大な砂漠のような環境を用意することは難しいのが現実です。そのため、実際の生活では散歩に加えて、定期的にドッグランを利用する、ロングリードを使って自由に走らせる、ルアーコーシングのようなスポーツに参加するなどの工夫が求められます。走ることを本能的に喜ぶ犬種なので、こうした活動は心身の健康維持に欠かせません。

一方で、過剰に運動させれば良いというわけでもありません。サルーキは骨格が細く、関節や脚に負担がかかりやすい体型をしています。無理な運動や長時間の硬い路面でのランニングは、関節疾患やケガのリスクを高めます。そのため、若い犬のうちは特に成長板への負担を避け、成犬になってからも運動の質と環境に配慮する必要があります。

さらに、サルーキは「走りたいときに走る」犬であり、飼い主が意図的に走らせようとしても気分が乗らなければ動かないこともあります。逆に獲物や動くものを見つけると、一気にスイッチが入り、飼い主の制止を振り切ってでも全速力で追いかけることがあります。この狩猟本能が強く影響するため、運動中の安全確保は絶対条件です。道路や公園などでは必ずリードを使用し、オフリードにする場合は必ずフェンスのある安全な場所を選びましょう。

精神的な刺激も運動と同じくらい重要です。サルーキは頭の良い犬であり、単調な散歩だけでは物足りなく感じることがあります。匂い探しゲームや簡単なトリック練習、遊びを取り入れることで、心も満たされます。また、サルーキは静かな時間を好むため、運動の後にしっかり休める環境を整えてあげることも大切です。激しい運動の合間に安心して休める時間を確保することで、心身のバランスが取れるのです。

まとめると、サルーキは家庭内では落ち着いている一方で、本来の本能を満たすには「自由に走れる運動」が欠かせない犬種です。毎日の散歩に加えて、全力で走れる環境を定期的に提供することが理想的です。ただし、その運動は量より質を重視し、怪我を防ぐために安全性を第一に考える必要があります。サルーキの健康と幸福は、この「静と動のバランス」をどれだけ上手に管理できるかにかかっているといえるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

サルーキは、その姿から「犬界の貴族」とも称されるほど優雅で独特な外見を持っています。古代エジプトの壁画や中東の装飾品に描かれてきた姿そのままに、現代に至るまで大きな改良が加えられていない数少ない犬種のひとつです。その体型や被毛、毛色のバリエーションは、サルーキの美しさと機能性を兼ね備えた特徴として、世界中の愛犬家から注目を集めています。

まず体型についてですが、サルーキは典型的なサイトハウンドの体つきをしています。全体的にスリムで骨格は細く、脚は非常に長くてしなやかです。胸は深く、ウエストが引き締まっており、走るために最適化された「流線型の体」をしています。成犬の体高はオスで58〜71cm程度、メスで53〜66cm程度が標準とされ、体重はオスで20〜30kg、メスで16〜25kgほどです。見た目には「痩せすぎでは?」と感じられることもありますが、肋骨が軽く浮き出る程度が理想的とされ、これは無駄な脂肪を持たずにスピードを最大限発揮するための体型です。

筋肉のつき方も独特です。他の大型犬のように厚みのある筋肉ではなく、しなやかで細長い筋肉が発達しており、これによって驚異的な瞬発力と持久力を兼ね備えています。特に後肢の筋肉は跳躍力を生み出し、最高時速は60km近くに達するといわれています。こうした体の構造は、まさに広大な砂漠で獲物を追うために特化した結果といえるでしょう。

次に被毛についてですが、サルーキには大きく分けて2種類のタイプがあります。一つは「フェザード」と呼ばれるタイプで、耳や尾、四肢の後ろ側に絹のような飾り毛があるものです。もう一つは「スムース」と呼ばれるタイプで、全身が短毛で飾り毛のないものです。どちらのタイプも被毛自体はシングルコートで、下毛がほとんどなく、非常に滑らかで柔らかい手触りをしています。

この被毛の特徴から、サルーキは抜け毛が比較的少なく、手入れも容易です。週に1〜2回ほどのブラッシングで十分美しさを保つことができます。ただし、シングルコートであるため寒さに弱く、冬季には防寒着が必要になります。さらに皮膚が薄くデリケートなため、硬いブラシではなく柔らかいブラシやコームを使用するのが適しています。

毛色のバリエーションもサルーキの魅力の一つです。国際畜犬連盟(FCI)のスタンダードでは、ブルーを除くほぼすべての色が認められています。代表的なものには、クリーム、ホワイト、フォーン(淡い黄褐色)、ゴールド、レッド、グリズル(黒毛と淡色毛が混ざった模様)、トライカラー(ブラック&ホワイトにタンが入る)、ブラック&タンなどがあります。特にフェザードタイプでは、飾り毛の部分が美しく揺れるため、毛色とのコントラストが際立ち、優雅さを一層引き立てます。

外見的な美しさだけでなく、体の特徴には機能的な意味もあります。長い耳は飾り毛に覆われ、砂漠の乾燥した風や砂から耳道を守る役割を果たしていたと考えられます。深い胸は肺活量を増やし、高速で走り続ける際の持久力を支えます。また、長い尾は走行時のバランスを取る役割があり、急な方向転換や旋回を可能にします。まさに、すべての体の要素が「走るため」「狩るため」に特化しているのです。

顔立ちもサルーキの魅力的な特徴のひとつです。長く細いマズルにアーモンド型の瞳を持ち、優雅で少し憂いを帯びたような表情をしています。目は暗褐色からヘーゼル色が多く、非常に穏やかで知的な印象を与えます。その優美な姿は、古代から人々を魅了してやまず、王侯貴族に寵愛されてきた理由のひとつともいえるでしょう。

まとめると、サルーキの体の特徴は「優雅さと機能性を兼ね備えた造形美」にあります。飾り毛の有無による2タイプの被毛、豊富な毛色のバリエーション、そして流線型の体型は、見た目の美しさだけでなく、砂漠という過酷な環境に適応してきた実用的な理由に裏付けられています。その姿を一目見ただけで惹きつけられる魅力は、単なる見た目の華やかさにとどまらず、長い歴史と生存の知恵が詰まった結果であるといえるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

サルーキは世界的に見ても数が少ない希少犬種のひとつで、日本国内においても飼育頭数は非常に限られています。人気のある小型犬や家庭向きの大型犬と比べると、ブリーダーの数も少なく、里親募集に出るケースも滅多にありません。そのため、迎え入れる際には「どのルートで出会うか」を慎重に考える必要があります。

まず、里親としてサルーキを迎える可能性についてです。日本では、動物保護団体や愛護センターでの引き取りの中にサルーキが登場することはほとんどありません。理由としては、そもそも飼育頭数が少ないため手放される個体が稀であること、さらに希少な犬種であるためブリーダーや愛好家のネットワークで新しい飼い主が見つかるケースが多いことが挙げられます。ただし、ゼロではなく、時折サイトハウンド専門の保護団体や個人ボランティアによって里親募集が出ることもあります。そうした場合は、犬の性格や健康状態をよく確認したうえで、保護団体の指導のもと迎えることが大切です。里親として迎える場合、譲渡費用は医療費や飼育費用の一部負担として数万円程度が一般的です。

一方で、ブリーダーから迎えるのが最も一般的な方法です。サルーキは繁殖数が少なく、信頼できるブリーダーを見つけることが非常に重要になります。サイトハウンドに理解の深いブリーダーは国内でも限られており、多くは小規模で丁寧な繁殖を行っています。ブリーダー選びでは、血統やショー歴の有無だけでなく、遺伝性疾患への検査を実施しているか、親犬の健康管理が適切かどうかを確認する必要があります。特に心臓病や眼疾患など、サルーキで注意すべき遺伝性の問題に対して、きちんと配慮しているブリーダーであるかどうかが大切です。

価格に関しては、サルーキは希少犬種であるため高額になる傾向があります。一般的には子犬の価格は40万円から70万円程度が相場とされ、ショークオリティや血統が特に優れている場合は100万円を超えることも珍しくありません。スムースかフェザードか、毛色の希少性によっても価格に差が出ることがあります。特に珍しい毛色や美しい毛並みを持つ子犬は高値がつく傾向があります。

また、海外から輸入するケースもあります。中東やヨーロッパでは比較的飼育頭数が多いため、そこから直接迎える愛好家も存在します。ただし、輸入には大きな費用がかかり、輸送費や検疫、仲介手数料を含めると100万円以上になることもあります。さらに、輸送によるストレスや健康リスクもあるため、安易に輸入するのではなく、信頼できるブリーダーや仲介業者を通すことが必須です。

サルーキを迎える際には、値段だけでなく「その犬種に適した生活を提供できるかどうか」を冷静に考える必要があります。サルーキは優雅で美しい外見に惹かれる人が多いですが、実際には広い運動スペースや繊細な気質への理解が求められます。適切な運動環境や、寒さ対策を含む生活の工夫、そして気長なしつけができる覚悟がなければ、犬も飼い主も幸せにはなれません。特に、強い狩猟本能を持つ犬種であるため、呼び戻しが完全に効かないリスクを理解し、安全管理を徹底できる飼い主であることが重要です。

まとめると、サルーキを日本で迎える方法は大きく「稀に出る里親募集」と「信頼できるブリーダーからの購入」の二つに限られます。価格は高額ですが、それ以上に大切なのは犬の健康と飼育環境への理解です。サルーキは希少なだけに、迎えた後の一頭一頭の生活がとても貴重であり、責任の重さを伴います。その覚悟を持って迎え入れることができれば、サルーキは優雅で静かな伴侶として、長い年月を共にしてくれるでしょう。

サルーキの動画集

[再生は画像をクリック]

サルーキの動画 その1

サルーキの動画 その2

サルーキの動画 その3

サルーキの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

サルーキ(Saluki)に関する記事一覧

現在、サルーキの記事はありません。

サルーキ(Saluki)に関する相談投稿

現在、サルーキに関する相談はありません。

サルーキと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、サルーキとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。