【小さいけどやんちゃな愛される犬種、カニンヘン・ダックスフンド】

カニンヘン・ダックスフンドの基本情報(性格・しつけ・病気など)

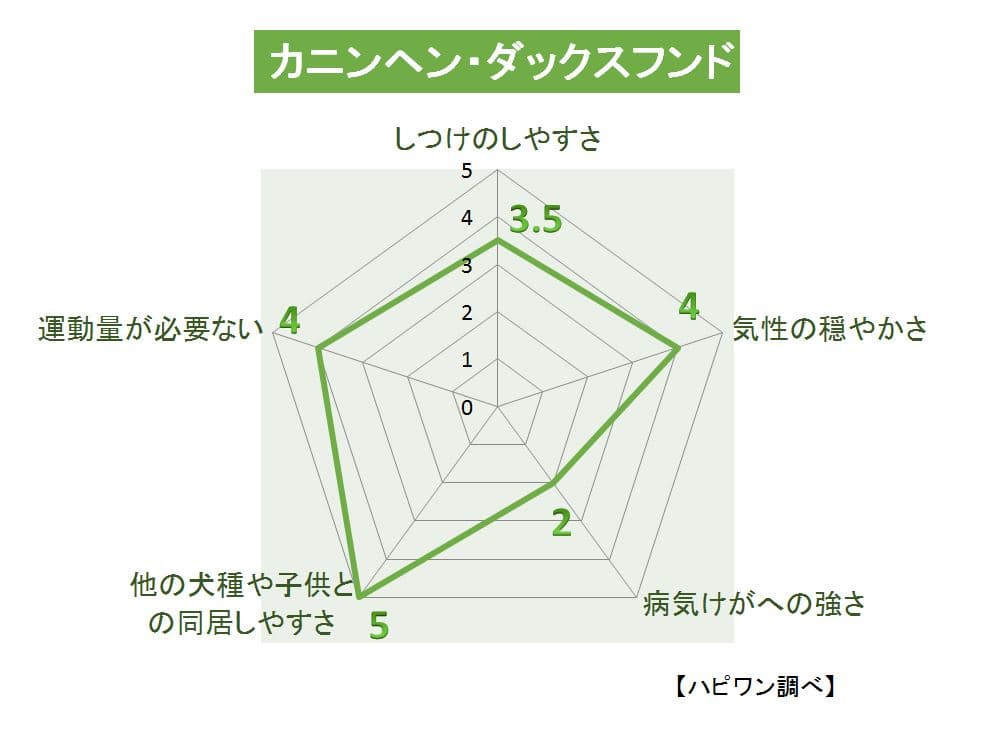

カニンヘン・ダックスフンド

[英記]:Kaninchen Dachshund

-

◇基本データ

- ・サイズ: 小型犬

- ・体高:15cm~25cm

- ・体重:2kg~3kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・しつけは根気強く、しっかりできる方

・運動量は少ないこと歓迎(ただし、遊ぶときはきちんと一緒に遊んであげられる)

・子供との同居において心配を少なくしたい方

・病気のリスクを把握した上で、普段の予防をしっかりできる

カニンヘン・ダックスフンド(カニンヘンダックス)は、ダックスフンドの中ではもっとも小型の犬種になります。

ドイツを原産としており、ミニチュア・ダックスフンドを小型化して改良されているため、

ミニチュア・ダックスフンドと同様にスタンダード・ダックスフンドからの派生種にもなります。

具体的な小型化する際の配合としては、パピヨン、 ミニチュアピンシャー、 ミニチュアシュナウザー等の小型犬と掛け合わされています。

もともとは、直接の派生元となるミニチュア・ダックスフンドが、 ウサギやイタチなどの小動物を狩る猟犬としての役割があったのに対して、 カニンヘン・ダックスフンドはウサギ狩りを専業とする目的で開発されました。

ヨーロッパでは今でも狩猟犬として活躍しており、別名『ラビット・ハウンド』とも呼ばれています。

名前の由来ですが、まず『カニンヘン(Kaninchen)』については、 ドイツ語で『ウサギ』の意味を持つ『カニンヘン』から来ており、 『ダックスフンド』のほうはドイツ語で『アナグマ(=dachs(アナグマ)』と『犬(hund)』が組み合わされています。

これは、ダックスフンド(スタンダード・ダックスフンド)という犬種が、 もともとはアナグマを狩るための狩猟犬として活躍していたことに起因しています。

しつけのしやすさ

カニンヘン・ダックスフンドは、愛らしい小型犬として世界中で人気がありますが、その可愛らしさに反して、しつけにおいては独特の難しさと工夫が必要な犬種です。もともとダックスフンドはアナグマ猟などのために作出された犬であり、非常に強い狩猟本能と独立心を持ち合わせています。特にカニンヘン・ダックスフンドは、サイズこそ小さいものの性質は同じく頑固で、自分の意思を貫こうとする傾向が見られます。そのため、初めて犬を飼う方にとっては、しつけを進める中で「思ったよりも手強い」と感じることが少なくありません。

まず、しつけの観点で最も注意すべき点は「吠えやすさ」です。小さな体ですが警戒心が強く、環境の変化や物音に敏感に反応して吠えることが多くあります。これは本能的な習性でもあるため、完全に止めさせるのは難しいですが、吠えるきっかけを減らし、「吠えても飼い主の合図で落ち着ける」という習慣をつけることが大切です。特に集合住宅で暮らす場合は、早い段階から無駄吠え防止のトレーニングを意識する必要があります。

次に、トイレトレーニングも重要な課題の一つです。小型犬全般にいえることですが、体が小さいために膀胱容量が少なく、排泄の回数が多い傾向にあります。カニンヘン・ダックスフンドも例外ではなく、子犬の時期は特に頻繁にトイレに連れて行かねばならず、根気強い対応が求められます。また、頑固さゆえに一度間違った習慣がついてしまうと修正に時間がかかるため、トイレの場所や成功時の褒め方を一貫して行うことが、しつけをスムーズに進めるコツとなります。

さらに、この犬種は「頭が良い」ことも特徴です。学習能力が高いため、良い習慣をつけるのも早いのですが、同時に飼い主の隙を見抜くのも得意です。例えば、「今日は甘やかしてしまった」といった一度の妥協を、犬はしっかり覚えてしまい、以後の行動に影響することもあります。したがって、しつけにおいては家族全員が同じルールを守ることが不可欠です。指示や禁止事項を統一することで、犬も迷わずに正しい行動を学習していきます。

カニンヘン・ダックスフンドをしつける際に効果的なのは「ポジティブ・トレーニング」です。罰を与えるのではなく、良い行動をしたときにご褒美を与え、繰り返し定着させる方法がこの犬種には適しています。食欲が旺盛な個体が多いため、おやつを活用するのも効果的ですが、与えすぎによる肥満には注意が必要です。声で褒める、遊びを通して褒めるといった方法を組み合わせることで、犬は「飼い主と一緒にいると楽しい」と感じ、学習意欲も高まります。

一方で、しつけが不十分なまま成犬になると、わがままな性格が強く出たり、他の犬や人に対して攻撃的な態度を見せることもあります。そのため、子犬の頃からの社会化が極めて重要です。さまざまな音や人、犬に触れさせることで、成犬になってからの問題行動を予防できます。特にカニンヘン・ダックスフンドは「自分より大きな犬にも果敢に立ち向かう」という勇敢さを持っているため、社会化を怠ると無謀な行動に出ることもあります。これを防ぐには、子犬の頃から落ち着いた犬や人との関わりを積極的に経験させることが有効です。

まとめると、カニンヘン・ダックスフンドのしつけは「頑固さ」と「警戒心の強さ」という二つの特徴を理解しながら、根気強く取り組むことが成功の鍵となります。決して易しい犬種ではありませんが、飼い主が一貫性と忍耐を持って向き合えば、非常に忠実で愛情深いパートナーへと成長します。小さな体に秘められた強い意志を尊重しつつ、正しい方向に導いてあげることが、この犬種と良い関係を築くための第一歩といえるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

カニンヘン・ダックスフンドは、その小さな体とつぶらな瞳から「可愛らしい愛玩犬」というイメージを持たれがちですが、実際の性格は単なる膝の上の伴侶犬にとどまりません。もともとアナグマなどの巣穴に入り込む猟犬として改良された歴史を持つため、非常に活動的で好奇心が強く、勇敢で独立心のある気質を備えています。このため、カニンヘン・ダックスフンドを迎えるにあたっては、その外見から想像する以上にエネルギッシュで個性的な性格であることを理解することが重要です。

まず、カニンヘン・ダックスフンドの大きな特徴として「明るく陽気で人懐こい」性質が挙げられます。家族に対しては深い愛情を示し、飼い主のそばにいることを好みます。小さな体ながら、自分を家族の一員として強く意識しており、飼い主が喜べば一緒に喜び、飼い主が落ち込めば寄り添って慰めようとする姿が見られます。このような共感力の高さから、愛玩犬として大変人気があります。しかし一方で、甘えん坊な面が強く出すぎると「依存的」になりやすく、飼い主が留守にすると強い分離不安を示すことがあります。長時間の留守番が苦手な犬も多いため、生活環境やライフスタイルを考慮して迎えることが大切です。

また、ダックスフンド系統全般に見られる「勇敢さ」も、カニンヘンサイズにおいてもしっかり受け継がれています。自分より大きな犬や初めて会う人に対しても臆せず向かっていくことがあり、この果敢な性格は狩猟犬としての本能が残っている証といえます。勇敢であることは頼もしい反面、時に攻撃的に見える行動を引き起こすこともあり、特に社会化が不足していると吠えたり噛もうとしたりする場面が増える可能性があります。したがって、性格を穏やかに育てるには子犬の頃からさまざまな刺激に慣らし、落ち着いて振る舞える経験を積ませることが不可欠です。

気性の面では、「頑固さ」も顕著です。カニンヘン・ダックスフンドは賢く学習能力が高いため、指示を理解する力は十分にありますが、同時に「自分で考えて行動したい」という自主性も強く持っています。これは一見すると扱いにくい面でもありますが、裏を返せば知的好奇心に富んだ犬種であるとも言えます。遊びやトレーニングを通して達成感を与えると、持ち前の活発さと賢さを良い方向に発揮し、非常に生き生きとした性格になります。逆に単調な生活や刺激のない環境に置かれると、退屈から問題行動を起こすこともあるため、日常的に頭と体を使う活動を取り入れることが望ましいでしょう。

一方で、家庭内では非常に愛嬌があり、周囲を楽しませるユーモアのある行動をとることもしばしばです。お気に入りのおもちゃを見せびらかしたり、布団の中に潜り込んで「見つけてほしい」と言わんばかりに顔を覗かせたりする姿は、多くの飼い主を虜にします。この「遊び好きでいたずらっ子のような性格」は、カニンヘン・ダックスフンドを家族の中心的存在にする大きな魅力となっています。

ただし、性格の一部として「警戒心の強さ」も見逃せません。知らない人や物音に敏感に反応し、吠えて知らせる習性は番犬としては頼もしいものの、集合住宅などでは問題につながる場合もあります。これは性格の一部であり完全に消し去ることはできませんが、飼い主がリーダーとして落ち着いて対処し、「安心してもよい状況」を教えてあげることで、必要以上に神経質にならずに済みます。

総じて、カニンヘン・ダックスフンドの性格は「愛情深さ」「勇敢さ」「賢さ」「頑固さ」という要素が複雑に絡み合ったものです。穏やかな一面と活発で頑固な一面が共存しているため、飼い主には柔軟な対応力と理解が求められます。小型犬でありながら気質は非常にしっかりしているため、「小さいから扱いやすい」と油断せず、その独自の個性を尊重しながら接することが、良好な関係を築く秘訣といえるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

カニンヘン・ダックスフンドは、小型犬の中では比較的丈夫な部類に入る犬種であり、適切な飼育環境と健康管理を行えば長寿を期待できる犬です。平均寿命はおおよそ13〜16年とされ、個体によっては18歳以上まで生きることも珍しくありません。その背景には、犬全体の中でも特に遺伝的に強健さを持っていること、また小型犬であるため大型犬に比べて加齢による消耗が緩やかであることが関係しています。しかし同時に、ダックスフンド特有の体型や性質に起因する病気やけがには注意を払う必要があります。

最もよく知られているのが「椎間板ヘルニア」です。ダックスフンド系統は胴が長く、四肢が短い独特の体型をしているため、脊椎に負担がかかりやすく、特にカニンヘンサイズは体が小さいながらもリスクを持っています。椎間板ヘルニアは軽度であれば一時的な痛みや足取りの違和感で済むこともありますが、重度になると後肢麻痺を引き起こし、歩行不能になるケースもあります。予防のためには、子犬の頃から過度なジャンプや階段の昇降を控えることが大切です。また、肥満は背骨への負担を増す大きな要因となるため、体重管理を徹底することがヘルニア予防の基本といえるでしょう。

次に多いのが「歯周病」です。小型犬全般に共通する問題ですが、特にカニンヘン・ダックスフンドは顎が小さいため歯が密集しやすく、歯垢や歯石が溜まりやすい構造をしています。歯周病は口臭や歯のぐらつきだけでなく、全身の健康に悪影響を及ぼすことが知られています。予防には毎日の歯磨き習慣やデンタルケアが欠かせません。子犬のうちから歯ブラシに慣れさせることで、成犬になってからも抵抗なくケアできるようになります。

目の病気も注意すべき点です。代表的なものに「進行性網膜萎縮(PRA)」があります。これは遺伝的に起こることが多く、視力が徐々に低下していき、最終的には失明に至る可能性のある疾患です。残念ながら有効な治療法は確立されていませんが、発症が確認されている血統からは繁殖を避けるなど、ブリーダー側の責任が大きい病気でもあります。家庭でできる対策としては、早期発見のために定期的な眼科検診を受けることが推奨されます。

さらに、皮膚トラブルも比較的多い傾向にあります。特に長毛タイプのカニンヘン・ダックスフンドは被毛の手入れが不十分だと皮膚炎や外耳炎を引き起こすことがあります。短毛タイプでもアレルギー性皮膚炎やノミ・ダニによるかゆみに悩まされるケースが見られます。予防には定期的なシャンプーとブラッシング、耳の清潔管理が重要です。また、食事内容と皮膚の健康は密接に関わっているため、栄養バランスのとれたフード選びもポイントとなります。

内臓疾患としては「心臓病」に注意が必要です。特に高齢期になると僧帽弁閉鎖不全症などの心疾患が増える傾向にあります。初期には咳や軽い呼吸困難といった症状が現れ、進行すると体力の低下や失神を引き起こすこともあります。定期的な健康診断で心音をチェックし、早期発見・早期治療につなげることが寿命を延ばすうえで大切です。

寿命については前述のように長生きする傾向がありますが、そのためには飼い主の予防意識が大きな鍵を握ります。日常的に適度な運動を取り入れることで筋肉と関節を守り、肥満を防ぐことができます。また、精神的な健康も重要で、遊びや散歩、知育トイを使った頭の運動は老化防止に役立ちます。さらに、高齢になれば関節炎や認知症といった加齢性疾患のリスクも出てきますので、犬の行動や習慣の変化に敏感に気づいてあげることが長寿につながります。

総合すると、カニンヘン・ダックスフンドは基本的に丈夫で長生きしやすい犬種ですが、「胴長短足」という体型特有のリスクや小型犬としての歯・目・皮膚の問題を抱えやすい面があります。定期的な動物病院での健康チェックと日常のケアを怠らなければ、寿命を全うするまで元気で明るい性格を保ち続けることができるでしょう。愛らしい見た目に加え、長く共に暮らせる点は、この犬種が人気を集め続ける大きな魅力といえます。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

カニンヘン・ダックスフンドは、その小柄な体格と愛らしい見た目から「どんな環境にも順応しやすい犬」と思われがちですが、実際にはその性格や本能的な行動特性を理解したうえで同居を考えることが大切です。他の犬や子どもとの相性については、育て方や環境によって大きく左右されるため、単純に「向いている」「向いていない」とは言い切れません。しかし、この犬種特有の性格傾向を知っておくことで、円滑な同居生活を実現することが可能です。

まず、他の犬との関係性について見てみましょう。カニンヘン・ダックスフンドは非常に勇敢で、自分より体格の大きな犬にも臆せず向かっていく傾向があります。これは猟犬としてのルーツに由来する行動であり、小さな体にもかかわらず「自分は負けない」という気持ちを強く持っています。そのため、相手が穏やかであれば問題は少ないのですが、同じく気の強い犬や攻撃的な犬に対しては衝突が起こる可能性があります。特にオス同士の場合は縄張り意識や支配性が絡んで争いになることもあるため、相性を慎重に見極める必要があります。

一方で、社会化を十分に行ったカニンヘン・ダックスフンドは、他の犬とも良好な関係を築けます。子犬期からさまざまな犬と触れ合う経験を重ねることで、他犬との適切な距離感や遊び方を学びます。ドッグランや散歩中の交流を通して、穏やかに接する練習を続けることが有効です。また、多頭飼いを検討する場合は、年齢や性格のバランスを考え、穏やかな犬種を選ぶことで衝突のリスクを減らせます。

次に、子どもとの相性についてです。カニンヘン・ダックスフンドは家族への愛情が深いため、子どもにもよく懐き、一緒に遊ぶ姿は非常に微笑ましいものです。遊び好きで活発な性格から、子どもの良き遊び相手になれるでしょう。しかし一方で、この犬種は「小さな体ながら気が強い」という一面も持っています。子どもが無意識に乱暴に扱ったり、大声をあげたりすると、防衛反応から吠えたり噛もうとする可能性もあります。特に幼い子どもと接する際には、大人が必ずそばで見守り、子どもに「犬に優しく接する方法」を教えることが欠かせません。

また、体型上のリスクも忘れてはいけません。カニンヘン・ダックスフンドは胴長短足のため、抱き上げ方や遊び方を誤ると背中に負担がかかり、椎間板ヘルニアの原因になりかねません。子どもに犬を抱っこさせる場合は、必ず胴と後ろ足をしっかり支える方法を教え、無理にジャンプさせたり高いところから飛び降りさせないよう注意する必要があります。この点を守れば、犬も子どもも安全に楽しい時間を共有できます。

さらに、カニンヘン・ダックスフンドは「自分のテリトリー意識」が強いため、急に他人や子どもが近づくと警戒して吠えることがあります。これも犬にとっては自然な行動ですが、同居生活においては不必要なストレスやトラブルの原因になります。そのため、犬専用の安心できるスペース(クレートやベッド)を設け、子どもには「犬が休んでいるときはそっとしておく」というルールを徹底させることが大切です。

まとめると、カニンヘン・ダックスフンドは基本的に社交的で家族思いな性格を持っており、適切な社会化とルールづけがなされていれば、他の犬や子どもとの同居も十分可能です。ただし、その勇敢さや頑固さがトラブルにつながることもあるため、飼い主が仲介役となり、関係性をうまくコントロールしてあげる必要があります。犬同士では「相性を見極めること」、子どもとの関係では「安全に配慮すること」がポイントとなります。小さな体に似合わず堂々とした気質を持つこの犬種だからこそ、正しい配慮と教育を通して、家族全員と調和した暮らしを実現できるのです。

運動量の多さ

カニンヘン・ダックスフンドは、小型犬の中でも「比較的運動量が多い犬種」といえます。見た目は小さく、家庭内で抱っこして過ごすようなイメージを持たれがちですが、元来は狩猟犬として作出された背景を持つため、活動欲求や探索本能が強く、十分な運動と刺激が必要です。そのため「小さいから運動はいらないだろう」と誤解されやすいのですが、実際には日常的にエネルギーを発散させてあげないと、吠え癖や破壊行動といった問題行動に発展することがあります。

具体的な運動量についてですが、成犬であれば1日に最低でも30分から1時間程度の散歩が必要とされています。体力がある個体では、朝夕の2回に分けて合計1時間半程度の運動が理想的です。散歩は単なる排泄のためだけではなく、外の匂いや音に触れ、他の犬や人と出会うことで社会性を養う大切な機会にもなります。特にカニンヘン・ダックスフンドは好奇心旺盛で探索を好むため、毎日同じ道だけでなく、時折コースを変えて新しい環境を体験させることが効果的です。

また、散歩だけでなく、遊びを通じてエネルギーを発散させることも大切です。ボール遊びや引っ張りっこ、知育トイを用いたゲームなどは、体だけでなく頭も使う活動となり、犬にとって大きな満足感を与えます。特に「獲物を追う」本能が強く残っている犬種なので、動くものを追いかける遊びは非常に好まれます。ただし、胴長短足の体型のため、過度なジャンプや急激な方向転換を伴う遊びは椎間板への負担となるリスクがあるため、飼い主が適度にコントロールしてあげる必要があります。

室内飼育が中心のご家庭では「室内で遊ばせているから十分」と思われることがありますが、やはり外での散歩は欠かせません。室内運動だけでは刺激が単調になりがちで、心身の欲求を満たすことはできません。特にカニンヘン・ダックスフンドは頭脳明晰で、自ら環境に働きかけようとする積極的な性格を持っているため、外の世界から得られる情報が生活の質を大きく高めます。散歩に出ることは、単に体を動かすだけでなく、精神的な充足を得るための重要な要素といえるでしょう。

運動不足が続くとどうなるかという点についても触れておきます。まず第一に肥満のリスクが高まります。ダックスフンド系は食欲旺盛な傾向があり、必要な運動量が確保されないとすぐに体重が増加します。肥満は椎間板ヘルニアや関節疾患の発症リスクを飛躍的に高め、寿命を縮める要因となります。さらに、精神的なエネルギーが発散されないことで、過剰に吠えたり、家具をかじったりといった問題行動が出ることもあります。これらは犬にとって「ストレスのサイン」であり、十分な運動と遊びで解消してあげることが根本的な解決につながります。

一方で、小型犬であるため、大型犬ほどの激しい運動は必要ありません。ジョギングのパートナーにしたり、長距離のハイキングに連れて行くことはできますが、無理をさせすぎると関節や背中に負担がかかるため注意が必要です。あくまでも「適度な負荷を継続的に与える」ことが大切であり、犬の様子を観察しながら運動量を調整することが望まれます。特に子犬期や高齢期には体への負担が大きくなりやすいため、年齢や健康状態に応じた工夫が求められます。

また、運動と並んで重要なのが「精神的な刺激」です。カニンヘン・ダックスフンドは賢く、自主性の強い犬種のため、頭を使うトレーニングを取り入れると生活の満足度が高まります。散歩中に簡単なコマンド(おすわり、まて、ついてなど)を練習したり、家の中で知育玩具を使って「どうすればフードが出てくるか」を考えさせたりすることが、体力消耗以上に犬を満足させることもあります。これは単に疲れさせるだけでなく、飼い主とのコミュニケーションを深める機会にもつながります。

まとめると、カニンヘン・ダックスフンドは「小さいけれど運動量を必要とする犬種」であり、毎日の散歩や遊びを通じて十分なエネルギー発散をさせてあげることが、健康面・精神面の両方において不可欠です。運動不足は肥満や病気だけでなく、性格面にも悪影響を及ぼすため、「小型犬だから楽」という考え方は通用しません。むしろ小さな体に狩猟犬としての気質を秘めているからこそ、バランスの取れた運動と刺激を日々与えてあげることが、幸せな共生生活を送るためのカギとなります。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

カニンヘン・ダックスフンドは、ダックスフンドの中でも最も小さなサイズに分類される種類であり、その体格や被毛、毛色には他のサイズ(スタンダードやミニチュア)と共通する点もあれば、特有の魅力も備えています。小さくても堂々とした体つきと多様な毛質・毛色が、この犬種の大きな魅力のひとつとなっています。

まず体の大きさについてですが、カニンヘンは「胸囲」で区別されます。国際的な基準では成犬時の胸囲が30cm以下とされており、体重にしておおよそ3.5kg前後が理想とされています。これはミニチュア・ダックスフンドよりもさらに一回り小さなサイズであり、日本においては特に「小柄で可愛らしい」と人気を集めています。しかし小さいながらも、がっしりとした筋肉質の体つきを持ち、猟犬としての機能をしっかりと備えています。長い胴と短い脚はダックスフンドの特徴ですが、単なる愛玩犬ではなく「仕事をする犬」として培われた体型なのです。

この胴長短足の体型は見た目の愛嬌を与える一方で、前にも触れたように腰や背中に負担がかかりやすいという特徴も持っています。そのため日常生活では段差の上り下りや過度なジャンプに注意しなければなりません。背中のラインは緩やかに水平を保っているのが理想で、極端に下がったり盛り上がったりしている場合は体に負担がかかっている可能性があります。

次に被毛についてですが、カニンヘン・ダックスフンドには3種類の毛質があります。スムース(短毛)、ロングヘアード(長毛)、ワイヤーヘアード(剛毛)の3タイプです。

* スムースヘアードは最も古いタイプで、毛は短く滑らかで光沢があります。被毛の手入れは比較的容易で、日常的なブラッシングは少なくて済みますが、寒さに弱い傾向があるため冬場は防寒対策が必要です。

* ロングヘアードは耳や胸、尾に飾り毛があり、全体的に柔らかく流れるような毛質をしています。優雅で華やかな印象を与える一方で、毛玉ができやすいため定期的なブラッシングと手入れが欠かせません。

* ワイヤーヘアードは硬く粗い毛質で、口ひげや眉毛が特徴的です。外見的に一番「テリアらしさ」が出るタイプで、活発な印象を与えます。被毛の手入れには定期的な「プラッキング(抜毛処理)」が必要となるため、初心者にはやや手間がかかるタイプです。

毛色のバリエーションも豊富で、実に多彩な表情を見せてくれます。代表的な毛色には以下のようなものがあります。

* 単色(ソリッドカラー):レッド、クリームなどがあり、最もポピュラーです。

* 二色(バイカラー):ブラック&タン、チョコレート&タンなどがあり、目の上や胸、足先にタン(黄褐色)が入るのが特徴です。

* ダップル(斑模様):マーブル模様のように濃淡が混ざる美しい毛色で、個体ごとに模様の出方が異なります。遺伝的なリスク(視覚や聴覚障害)が伴う場合もあるため、繁殖には注意が必要です。

* ブリンドル(縞模様)や パイボールド(白地に斑) といった毛色も認められています。

このように毛質や毛色のバリエーションが多い点は、ダックスフンドならではの魅力であり、カニンヘンサイズでも同様に楽しむことができます。毛質によって性格傾向が異なるといわれることもあり、スムースは活発で独立心が強め、ロングは穏やかで社交的、ワイヤーは好奇心旺盛でやや頑固といった特徴が見られることがあります。もちろん個体差は大きいですが、見た目だけでなく性格面でも毛質が影響する可能性があるのは興味深い点です。

最後に、外見的な特徴として「大きな耳」も忘れてはなりません。耳は垂れ耳で、豊かな表情を作り出すだけでなく、外部の音をよく拾う役割を果たしています。しかし垂れ耳は通気性が悪いため、外耳炎になりやすいというデメリットもあります。特にロングやワイヤーは耳周辺の毛も多いため、定期的なチェックと掃除が欠かせません。

まとめると、カニンヘン・ダックスフンドは小柄で愛らしい外見を持ちながらも、がっしりとした猟犬らしい体を備えており、毛質や毛色によって多様な個性を楽しめる犬種です。その特徴的な胴長短足の体型と豊かな被毛は大きな魅力であると同時に、健康管理において注意すべきポイントでもあります。見た目の美しさを楽しみつつ、適切なケアを行うことで、この犬種ならではの魅力を長く堪能できるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

カニンヘン・ダックスフンドは、日本でも非常に人気の高い犬種であり、ペットショップやブリーダーを通じて比較的入手しやすい小型犬です。しかし、人気がある一方で、無計画な繁殖や商業目的だけの繁殖によって健康や性格面に問題を抱えた個体が出回ることもあり、迎え入れる際には慎重な判断が求められます。ここでは、里親制度やブリーダーからの迎え入れ、そして費用面について詳しく解説します。

まず、里親として迎える場合についてです。人気犬種であるがゆえに、飼い主の事情で手放されるケースも少なくありません。動物保護団体や各自治体の保健所、インターネットの里親募集サイトなどでカニンヘン・ダックスフンドが保護されていることがあります。里親になるメリットは、命を救うことにつながるだけでなく、譲渡時に健康チェックや避妊・去勢手術が済んでいる場合も多く、医療面の安心があることです。また、譲渡費用は医療費や保護活動への寄付として数万円程度にとどまることが多く、初期費用を抑えて迎えられる点も利点です。ただし、保護犬の中には過去の飼育環境によるトラウマや行動上の問題を抱えている場合もあるため、しつけに時間と根気をかける覚悟が必要です。

次に、ブリーダーからの迎え入れについてです。カニンヘン・ダックスフンドは胸囲30cm以下という明確な基準があるため、きちんと血統管理をしているブリーダーから購入することが望ましいです。信頼できるブリーダーは、健康診断やワクチン接種、遺伝性疾患のリスク管理を徹底しており、子犬の健康状態や親犬の性格を詳しく説明してくれます。また、見学を受け入れて犬舎環境を公開しているブリーダーを選ぶことも重要です。良質なブリーダーは「販売」ではなく「譲渡」という考え方を持っており、飼い主としての責任を理解した人にのみ子犬を託す傾向があります。

価格については、毛色や血統によって大きく変動します。一般的にペットタイプのカニンヘン・ダックスフンドは20万〜40万円程度が相場とされていますが、人気の毛色(クリームや希少なダップルなど)やショードッグの血統を持つ個体では50万〜70万円以上になることもあります。特に体格が基準に合致していて、血統証明がしっかりしているカニンヘンは高値で取引される傾向があります。また、ワイヤーヘアードタイプは頭数が少ないため、価格が高めに設定されていることが多いです。

一方、ペットショップでも比較的容易に見つけることができますが、注意が必要です。ペットショップ経由の子犬は、大量繁殖場(いわゆるパピーミル)から仕入れられている場合もあり、遺伝性疾患や社会化不足などのリスクを抱えていることがあります。もちろん全てのペットショップがそうではありませんが、安さだけで選ぶのは避けたほうがよいでしょう。

また、迎え入れ後にかかる費用についても考慮が必要です。初年度はワクチン接種、狂犬病予防接種、フィラリア予防、去勢・避妊手術などで10万〜15万円程度の医療費がかかるのが一般的です。その後もフード代、定期的な健康診断、トリミング(特にロングやワイヤーの場合)などで年間10万円前後は必要となります。さらに、万一ヘルニアや眼疾患などの治療が必要になれば、高額な医療費がかかる場合もあるため、ペット保険への加入を検討する家庭も多いです。

総合すると、カニンヘン・ダックスフンドを迎える方法は「里親」「ブリーダー」「ペットショップ」と複数ありますが、どの方法であっても共通して重要なのは「犬の健康と幸せを第一に考える」という姿勢です。短期的な費用だけで判断するのではなく、信頼できるルートを選び、犬と生涯を共にする覚悟を持つことが大切です。カニンヘン・ダックスフンドは小さくて可愛らしいだけでなく、長寿で家族に強い絆を持つ犬種ですから、その生涯に責任を持って寄り添うことが、最大の喜びにもつながるでしょう。

カニンヘン・ダックスフンドの写真集

写真をクリックすると拡大します

カニンヘン・ダックスフンドの動画集

[再生は画像をクリック]

カニンヘン・ダックスフンドの動画 その1

カニンヘン・ダックスフンドの動画 その2

カニンヘン・ダックスフンドの動画 その3

カニンヘン・ダックスフンドの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

カニンヘン・ダックスフンド(Kaninchen Dachshund)に関する記事一覧

現在、カニンヘン・ダックスフンドの記事はありません。

カニンヘン・ダックスフンド(Kaninchen Dachshund)に関する相談投稿

ミニチュアダックスの胴長短足問題について率直に思うこと

今朝、うちのミニチュアダックスの散歩に行ったんですが、ふと気になったことがあって投稿させてもらいます。

最近、ミニチュアダックスフンドやカニンヘンダックスを飼ってる人って結構多いと思うんですけど、正直なところ、あの極端な胴長短足って大丈夫なのかなって気になってます。僕も飼い主の一人なんですが、時々不安になることがあって。

特に気

.......(続きはここをクリック)犬の爪って散歩だけで自然に削れるのか疑問です

こんにちは。ダックスフンドを飼って3年目になるサラリーマンです。普段のお手入れについて気になることがあって投稿させてもらいました。

実は、犬の爪切りがすごく苦手なんですよね。うちの子、爪切りを極端に嫌がるんです。爪切りの道具を見せた瞬間から逃げ回って、捕まえても暴れるし、ちょっとでも爪に触れるとキャンキャン鳴くんで…。

それで思

.......(続きはここをクリック)カニンヘン・ダックスフンドと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、カニンヘン・ダックスフンドとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 小型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。