【大陸を渡り歩いた優秀な牧羊犬、オーストラリアン・シェパード】

オーストラリアン・シェパードの基本情報(性格・しつけ・病気など)

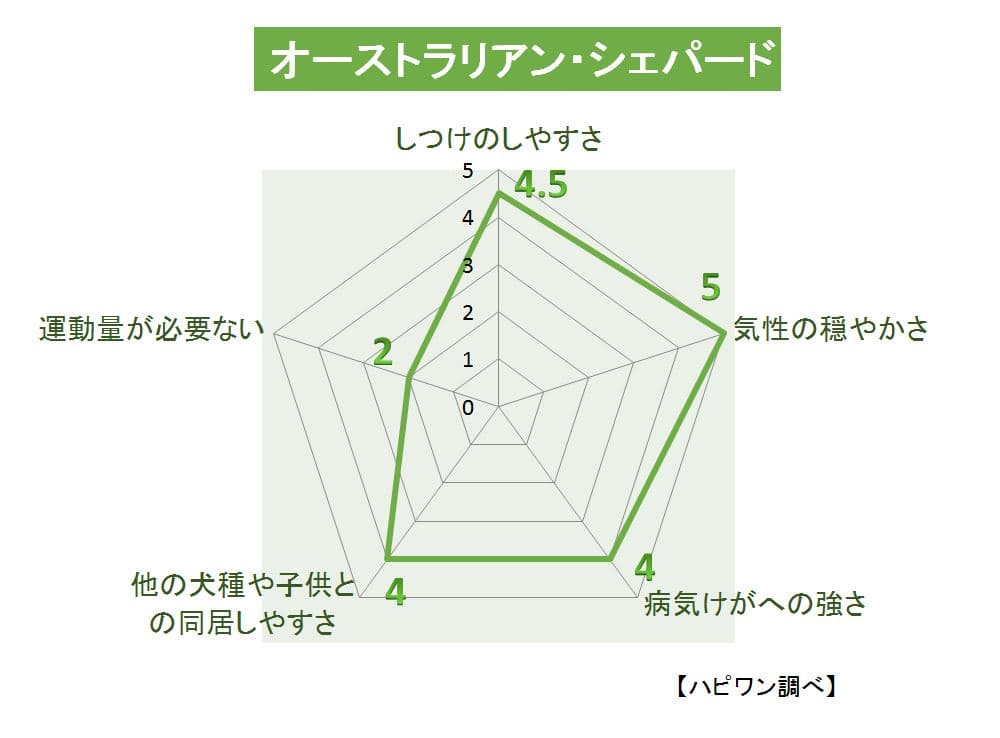

オーストラリアン・シェパード

[英記]:Australian Shepherd

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:46cm~60cm

- ・体重:16kg~30kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・物覚えが良い、頭が良い犬種を選びたい

・性格的に一緒に暮らしやすい穏やかな性格の犬種が良い

・犬の競技会に興味がある。ぜひ参加してみたい

・運動量が多く必要でも、しっかり付き合ってあげられる

オーストラリアン・シェパードの原産国はアメリカ合衆国となります。

オーストラリアにも発祥がある犬種ではあるのですが、オーストラリアは原産国にはなっていません。

起源としては、まず19世紀頃に、ヨーロッパのスペインとフランスにまたがるピレネー山脈を挟んだ位置にある バスク地方の人々がオースラリアへ移住した際、 オーストラリアン・シェパードの先祖犬にあたる牧羊犬がオーストラリアへ持ち込まれたとされています。

この牧羊犬が、オーストラリアにて、コリーやオーストラリア原産のいくつかの犬種と交配されました。

さらに、オーストラリアから羊飼い達がアメリカに移住する際に、羊と共にこの牧羊犬も伴って移動しました。

注いて、アメリカで改良が行われていき、今のオーストラリアン・シェパードの形になっています。

アメリカでは、ロデオ大会の中で芸を披露する犬としても活躍し、 その活躍が1974年にはディズニー映画「Stub: The Best Cowdog in the West」で取り上げられ、 注目されることになります。

現在では、盲導犬や麻薬調査犬、介助犬などとして活躍している犬種でもあります。

尚、アメリカに渡った際に、オーストラリアから来た羊飼い(=シェパード)という意味で、 『オーストラリアン・シェパード』と名付けられました。

しつけのしやすさ

オーストラリアン・シェパードは、非常に知能が高く、学習意欲にあふれる犬種として知られています。もともと牧羊犬として長い歴史を持ち、広大な土地で羊や牛を管理し、人間と息を合わせながら働いてきた背景があります。そのため、人の指示をよく理解し、従う能力に優れているのが大きな特徴です。こうした特性は、家庭犬としてのしつけにも大きく役立ちます。

まず、この犬種は「新しいことを学ぶのが楽しい」と感じやすい傾向があります。そのため、コマンドやトリックを教える際には吸収が早く、初心者でも成果を感じやすいでしょう。ただし、注意すべきは「正しい方法で継続すること」です。頭が良いために、間違った行動をしてもそのまま放置すると、犬がそれを「正解」と覚えてしまうことがあります。例えば、人に飛びついて喜ばれた経験を一度でもすれば、その行動を習慣にしてしまう可能性があります。ですから、しつけの際には一貫性がとても重要になります。

また、オーストラリアン・シェパードは非常に敏感な気質を持つ犬でもあります。飼い主の声のトーンや表情に鋭く反応し、感情を読み取る力が強いのです。この特性は、優しく穏やかに接することで良い方向に働きますが、逆に怒鳴ったり体罰を用いたりすると恐怖心や不安を覚え、しつけそのものが逆効果になりかねません。そのため、ポジティブな強化法、つまり「褒めて伸ばす」スタイルが理想的です。おやつや遊びを報酬にする方法は、特に効果的です。

さらに、この犬種は「作業欲求」が強いのも特徴です。牧羊犬として働く本能が色濃く残っているため、ただ座っているだけでは満足せず、何かを学んだり、役割を与えられたりすることで精神的に満たされます。したがって、基本的なしつけに加えて、アジリティやドッグスポーツ、トリックトレーニングなどを取り入れると、犬の欲求を満たしつつしつけの精度も高められます。単に「お座り」や「待て」だけでなく、日常的に新しい課題を与えることが望ましいでしょう。

ただし、飼い主にとっては扱いやすい一方で、知能が高すぎるがゆえに「退屈を嫌う」という難しさも存在します。放っておく時間が長いと、自分で遊びを作り出そうとし、家具をかじったり庭を掘ったりといった望ましくない行動を取ることもあります。これはしつけの失敗ではなく、犬が「刺激不足」であるサインと捉えるべきです。適度な運動や遊び、学習の機会を提供することが、問題行動の予防につながります。

社会化のしつけも重要です。オーストラリアン・シェパードは警戒心がやや強い傾向があるため、幼少期から人や他の犬、さまざまな環境に慣れさせる必要があります。散歩の際に新しい道を通る、友人や他の犬と触れ合う機会を持つなど、小さな体験の積み重ねが安心感を育て、成犬になってからの安定した行動につながります。

まとめると、オーストラリアン・シェパードのしつけは非常にやりがいがあり、正しい方法で行えば高い成果を得られる犬種です。ただし、頭の良さゆえに「間違った学習」をしてしまうリスクもあるため、一貫した態度とポジティブな方法が不可欠です。知的刺激と役割を与えることで、家庭犬としてだけでなく、スポーツや活動のパートナーとしても理想的な関係を築けるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

オーストラリアン・シェパードは、その名の通り牧羊犬としての役割を持ち、作業意欲が高く、知性とエネルギーを兼ね備えた犬種です。性格を一言で表すなら「活動的で愛情深く、同時に繊細な感受性を持つ犬」といえます。そのため、家庭犬として迎えたときにも多面的な性格が見られ、飼い主や環境によって印象が変わるのが特徴です。

まず、この犬は家族への愛情が非常に強い傾向を持っています。常に人と一緒にいたいという欲求があり、特に飼い主との絆を強く意識します。仕事に集中する気質を持ちながらも、人間との関係性を何より重視するため、放置されることを苦手とします。このため、長時間の留守番や孤独な環境は精神的ストレスになりやすく、分離不安を引き起こす個体も少なくありません。愛情深さは大きな魅力ですが、裏を返せば「べったりとした性格」に感じられる場合もあります。

気性の穏やかさという点では、幼少期の社会化と適切な育成によって大きく左右されます。基本的には攻撃性が強い犬種ではありませんが、牧羊犬としての本能から「群れをまとめよう」とする意識が強く出ることがあります。これが誤った形で現れると、走る子どもや小動物に対して追いかけたり、軽く噛んで制御しようとしたりする場合があります。こうした行動は「攻撃性」ではなく「牧羊行動」ですが、家庭環境では不適切に見えるため、子犬の時期からしっかりと抑制する必要があります。

一方で、感受性の豊かさも大きな特徴です。飼い主の声や態度に敏感で、叱責の言葉よりも優しい励ましに大きく反応します。このため、感情的に怒鳴ったり厳しい態度を取ったりすると、性格が萎縮してしまい、臆病な一面が前に出ることがあります。反対に、肯定的に育てられたオーストラリアン・シェパードは、陽気で明るく、人間と過ごすことを心から楽しむ存在になります。

性格のもう一つの柱は「仕事への執着心」です。オーストラリアン・シェパードは「働くことに喜びを感じる犬」として有名で、単なる遊びだけでは物足りず、知的挑戦や課題を求めます。このため、アジリティやディスクドッグ、服従訓練などのドッグスポーツにおいて、非常に高いパフォーマンスを発揮します。飼い主から見れば「落ち着きがない」と感じる場面もありますが、それは本能的なエネルギーが強いためであり、正しく発散させてあげれば家庭内でも十分穏やかに過ごせるようになります。

家庭内でのふるまいについては、愛情深さゆえに「番犬的な側面」も見られます。家族やテリトリーを守る意識が強く、知らない人や物音に対して警戒心を示すことがあります。特に若齢期に十分な社会化がなされていないと、見知らぬ人に対して過度に吠えたり距離を取ったりする傾向が出やすいです。ただし、攻撃的に飛びかかることは稀で、多くは「警戒の吠え」にとどまります。逆にしっかりと人や環境に慣れさせていれば、穏やかでフレンドリーな性格を示しやすくなります。

まとめると、オーストラリアン・シェパードは「エネルギッシュで知的、愛情深い」犬種です。気性の穏やかさは環境と育て方によって大きく変わり、適切に育てれば非常に人懐こくバランスの取れた性格を見せます。ただし、その本質には「働くことが大好きで刺激を求める」という側面があるため、精神的・肉体的に満足させる工夫が不可欠です。穏やかな家庭犬としての一面と、頼もしい作業犬としての一面を併せ持つ、それがオーストラリアン・シェパードの魅力的な性格といえるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

オーストラリアン・シェパードは、作業犬としての歴史を持つ犬種らしく、体は丈夫で持久力に優れています。広い牧場で長時間活動することを前提に改良されてきたため、一般的な日常生活においては大きな病気にかかりにくいとされます。しかし、遺伝的な疾患のリスクや特有の健康上の注意点もあり、健康を守るためには十分な知識が欠かせません。

まず、寿命について触れると、オーストラリアン・シェパードの平均寿命は12~15年程度とされています。中型犬としては比較的長寿の部類に入り、適切な飼育環境とケアを行えば、15歳を超えて元気に過ごす個体も珍しくありません。健康管理を怠らず、食事・運動・予防医療をバランスよく整えることが長寿につながります。

遺伝的に注意すべき病気のひとつが「股関節形成不全」です。これは大型犬や中型犬によく見られる関節の異常で、成長期に関節が正常に発育しないことによって痛みや歩行の異常を引き起こします。特に運動量が多い犬種であるため、幼犬期に過度な運動を強いると発症リスクが高まります。子犬の時期にはジャンプや過剰な走り込みを避け、関節に負担をかけないように注意することが必要です。

また、「コリーアイ異常(CEA)」や「進行性網膜萎縮症(PRA)」といった遺伝性の目の病気にもかかりやすい傾向があります。これらは遺伝的要因が強いため、信頼できるブリーダーは繁殖前に遺伝子検査を行い、発症リスクを減らす取り組みをしています。飼い主としては、子犬を迎える際に親犬の健康検査結果を確認することが大切です。定期的な眼科検診を受けることで、早期発見・早期対応が可能になります。

さらに、オーストラリアン・シェパードは「てんかん」も比較的多い犬種とされています。症状は軽度の発作から全身けいれんまでさまざまで、発症年齢も幅広く現れる可能性があります。発作が見られた場合はすぐに獣医師に相談し、薬によるコントロールを行うことが重要です。

皮膚疾患に関しても注意が必要です。被毛が厚く、活動的なため、湿気や汚れによって皮膚炎を起こすことがあります。特に梅雨や夏場は通気性が悪くなりやすいため、定期的なブラッシングと清潔な環境づくりが欠かせません。耳の中も蒸れやすいため、外耳炎の予防として定期的なチェックを習慣にすることが望まれます。

加えて、この犬種には「MDR1遺伝子変異」による薬剤への過敏性が存在します。これは一部の薬を分解できない体質を引き起こす遺伝子変異で、特定の駆虫薬や鎮静薬を投与すると重篤な副作用を起こす危険があります。オーストラリアン・シェパードを飼う場合は、必ず遺伝子検査でMDR1の有無を確認し、獣医師に情報を共有することが不可欠です。

けがに関しては、非常に活動的な犬種ゆえに、捻挫や切り傷、肉球の損傷などが発生しやすい傾向にあります。ボール遊びやアジリティ、牧羊活動に似た走行を楽しむ際には、グラウンドの状態や遊び方に注意し、事故を未然に防ぐことが必要です。運動量が多いからこそ「疲れていてもまだ動こうとする」性質があるため、飼い主が適度な休憩を管理してあげることが重要です。

総合的に見れば、オーストラリアン・シェパードは体力的に優れ、長寿も期待できる健康的な犬種です。しかし、遺伝的疾患のリスクや環境に起因する病気に注意を払う必要があります。定期的な健康診断、適切な食事管理、そして無理のない運動を続けることで、穏やかで健やかな老後を迎えることができるでしょう。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

オーストラリアン・シェパードは、牧羊犬として群れをまとめる役割を担ってきた歴史を持つため、基本的に社会性の高い犬種です。そのため、他の犬や人間と協調して生活する素質を備えています。しかし、その本能やエネルギーの強さから、家庭内での同居においては一定の注意と工夫が必要になります。

まず、子どもとの関係について考えてみましょう。オーストラリアン・シェパードは人間への愛情が深く、特に家族には献身的な態度を示すため、子どもに対しても良いパートナーとなることが多いです。活発な性格を持つため、走り回る子どもと一緒に遊ぶことを楽しみ、共に運動する姿は非常に微笑ましいものです。ただし、牧羊犬の本能から「走るものを追う」「群れをまとめるために軽く噛む」といった行動が出やすい点に注意が必要です。特に小さな子どもが走り回ると、犬が制御しようとして足首を軽く噛んだり、回り込んで進路をふさごうとすることがあります。これは攻撃性ではなく「仕事の本能」なのですが、子どもにとっては怖い経験になりかねません。したがって、早い段階で「人を追いかけない」「噛まない」というしつけを徹底することが大切です。

一方で、他の犬との同居についても同様に「社会化の度合い」が大きく影響します。オーストラリアン・シェパードは基本的に協調性が高い犬種であり、子犬の頃から多くの犬と接する機会を持てば、成犬になってからもフレンドリーな関係を築きやすいです。ただし、知能が高く、また支配性の強い個体もいるため、相性によっては主導権を取ろうとすることがあります。特に同じように活発で自我の強い犬種とは衝突しやすい傾向もあるため、初対面の犬と会わせるときには慎重に行う必要があります。

また、この犬種は非常に忠実で家族に対する愛情が深い分、「自分の群れ」に強い意識を持っています。そのため、家庭に新しい犬を迎える場合や、子どもが友達を家に連れてきた場合に、犬が「家族を守らなくては」と感じて過剰に警戒することもあります。社会化を十分に行い、外部の人や動物が脅威ではないと学習させることで、安心して過ごせるようになります。

小動物との関係についても触れておく必要があります。オーストラリアン・シェパードは動くものを追いかける本能が強いため、ハムスターやウサギ、鳥などの小動物と同居させるのはあまり適していません。犬が遊びのつもりで追いかけても、小動物にとっては命の危険となるため、基本的には別々の空間で飼うのが望ましいでしょう。

他の犬や子どもとの同居において忘れてはならないのが「運動と知的刺激の確保」です。オーストラリアン・シェパードはエネルギッシュで、ストレスが溜まると行動に問題が出やすい犬種です。十分に運動して精神的に満たされていれば、子どもや他の犬に対しても穏やかで落ち着いた態度を取りやすくなります。逆に、運動不足で欲求不満がたまると、子どもに飛びついたり、他の犬に強く出たりといった行動が増えてしまうのです。

まとめると、オーストラリアン・シェパードは「基本的には同居に向いているが、注意点も多い犬種」といえます。子どもに対しては愛情深く良き遊び相手になりますが、牧羊本能の影響で追いかけや噛み付きに注意が必要です。他の犬とは社会化次第で良好な関係を築けますが、相性や主導権争いに気を配る必要があります。十分な運動と刺激を与えつつ、正しいしつけと環境作りを心がければ、家族全員にとって頼もしいパートナーとなるでしょう。

運動量の多さ

オーストラリアン・シェパードの最も大きな特徴の一つが、圧倒的な運動量とエネルギーの高さです。この犬種は、広大な牧場で羊や牛を誘導するために改良されてきた牧羊犬であり、日常的に何時間も動き続けられる体力と集中力を持っています。したがって、一般家庭で飼育する場合も「ただの散歩だけ」では満足できないことが多く、運動不足から問題行動につながるケースがしばしば見られます。

具体的に必要とされる運動量は、少なくとも1日2時間以上の活動が理想的です。これは単に歩くだけではなく、走る・ジャンプする・追いかけるといった全身運動を含みます。朝と夕方に1時間ずつの散歩を基本にし、その中でジョギングや自転車と並走させる、広場でボールやフリスビーを使った遊びをするなど、犬が全力を出せる時間を設けることが必要です。

また、この犬種は「体を動かすだけでは物足りない」という特徴を持ちます。頭脳が非常に発達しているため、単純な運動では満足せず、知的刺激を伴う活動を好みます。例えば、フリスビーをキャッチする遊びは「走る」ことに加え「タイミングを読む」「判断する」といった要素を含むため、非常に効果的です。同様に、アジリティや服従訓練といったドッグスポーツは、運動と学習の両方を満たせる理想的な活動です。

家庭内でも「頭を使わせる工夫」が欠かせません。散歩や運動の合間に、知育玩具やフードパズルを与えると、犬の集中力を発揮させつつ精神的に満足させることができます。オーストラリアン・シェパードは「自分で考えて行動すること」を強く求めるため、与えられる刺激が単調だと飽きやすくなり、破壊的な行動に走る可能性もあります。家具をかじったり、庭を掘り返したりといった問題は、多くの場合「運動不足と刺激不足の結果」といえるでしょう。

ただし、運動に関して注意すべき点もあります。子犬の時期から過度な運動を与えると、関節や骨格に負担をかけ、股関節形成不全などの疾患を引き起こすリスクがあります。そのため、成長期には無理な走り込みやジャンプを避け、年齢に合わせた適度な運動を行うことが大切です。一方で成犬になってからは、かなりの運動量にも耐えうる体力を持つため、飼い主側がいかに上手に発散させてあげるかがカギとなります。

また、オーストラリアン・シェパードは「運動を通じて飼い主と一緒に何かをすること」に大きな喜びを感じます。ただ走らせるだけでなく、「一緒に遊ぶ」意識を持つことが重要です。犬は飼い主の反応を非常に敏感に察知するため、共に遊ぶ時間を通じて絆が深まります。ジョギングのパートナーやキャンプ、ハイキングといったアウトドア活動でも力を発揮し、アクティブなライフスタイルを送る家庭に非常に適しています。

都市部で暮らす場合には、広い庭や牧場のような環境がなくても工夫次第で対応できます。例えば、ドッグランに定期的に通う、室内でトリックトレーニングを取り入れる、短時間でも全力で走れる遊びを取り入れるなどです。要は「質の高い運動と知的刺激」をセットで与えることがポイントになります。

まとめると、オーストラリアン・シェパードは運動量の多さが際立つ犬種であり、1日の生活の中で十分な発散を確保することが、健康維持だけでなく性格の安定にも直結します。運動不足のまま放置すれば問題行動を引き起こす可能性が高いですが、適切に運動と知的挑戦を与えれば、驚くほど落ち着いた家庭犬として過ごせるでしょう。アクティブな飼い主にとっては、最高のパートナーとなる犬種です。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

オーストラリアン・シェパードは、中型犬に分類される牧羊犬で、体格・外見・被毛の美しさが際立つ犬種です。見た目の華やかさと力強さを兼ね備え、働く犬としての機能美と、家庭犬としての魅力を併せ持っています。まず体の大きさから見ていくと、オスの体高は51〜58cm、メスは46〜53cm程度が標準とされ、体重は18〜29kg程度です。筋肉質でしなやかな体を持ち、持久力と瞬発力の両方に優れているのが特徴です。

体型はやや長方形で、四肢はしっかりとした骨格を持ちながらも動きは軽快です。作業犬らしく、機能的な体づくりがなされており、長距離の移動や俊敏な動作に適しています。胸は深く、肺活量が大きいため、長時間の運動にも耐えられます。また、頭部は中くらいの大きさでバランスが良く、耳は三角形で先端がやや折れた形が一般的です。瞳は表情豊かで、ブルー、ブラウン、アンバー、またはそれらの組み合わせ(いわゆるマーブルアイ)が見られることもあり、独特の美しさを放ちます。

この犬種を象徴するのが、豊かな被毛と多彩な毛色です。被毛は「ダブルコート」で、外側はやや硬めの直毛または波状毛、内側には柔らかく密集した下毛があります。これにより、雨風や寒さから体を守ることができ、屋外での作業に適応しています。被毛の長さは中程度で、首回りや胸、太ももの裏側、尾の周辺には飾り毛が見られ、優雅な印象を与えます。一方で、手入れを怠ると毛玉や抜け毛が目立ちやすく、定期的なブラッシングが欠かせません。

毛色のバリエーションは特に豊富で、オーストラリアン・シェパードの魅力を語る上で欠かせないポイントです。代表的な毛色は以下の4種類です。

1. ブラック(黒)

2. レッド(赤茶)

3. ブルーマール

4. レッドマール

いずれも「ホワイト」や「タン(茶色の斑)」が組み合わさり、個体ごとに模様が異なります。マールと呼ばれるまだら模様は特に人気があり、唯一無二の模様を持つ犬として魅了される人が多いです。ブルーマールは青みがかったグレーに黒い斑点が散る独特の模様で、目がブルーの場合も多く幻想的な印象を与えます。レッドマールは赤茶色に薄いクリームや濃い赤の斑点が混ざり、温かみのある色合いが特徴です。

また、尾についても特徴があります。多くのオーストラリアン・シェパードは生まれつき尾が短い「ボブテイル」で生まれることがあり、遺伝的に自然短尾を持つ個体が一定数存在します。これはこの犬種の大きな特徴であり、牧羊作業において尾を傷めにくいという利点があります。ただし、自然短尾でない個体も多く、その場合は長い尾を持ち、飾り毛が豊かで優雅な印象を与えます。

被毛は美しい反面、抜け毛が多いのも事実です。特に換毛期には大量の毛が抜けるため、毎日のブラッシングや掃除が欠かせません。毛質自体は水や汚れをはじきやすく、汚れても乾けば自然に落ちることが多いため、頻繁なシャンプーは必要ありません。ただし、毛が絡まると皮膚病の原因となるため、定期的なケアが重要です。

全体として、オーストラリアン・シェパードの外見的な特徴は「実用性と美しさの両立」にあります。牧羊犬として必要な体力・被毛・骨格を備えながらも、独特の毛色や瞳の美しさで人々を魅了します。飼い主にとっては日々のケアが大変な面もありますが、その分だけ愛情を注ぐ価値のある犬種といえるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

オーストラリアン・シェパードは、その美しい外見と高い知能、アクティブな性格から世界中で人気のある犬種です。日本においても愛好家は少なくなく、ブリーダーによる繁殖や輸入によって飼育されています。しかし、迎える方法や価格、信頼できる入手先を慎重に選ぶことが、犬との健やかな生活を始める第一歩となります。

まず「里親」という選択肢について考えてみましょう。オーストラリアン・シェパードは人気犬種である一方、その高い運動欲求や世話の大変さから、飼い主が手放すケースも少なくありません。実際、動物保護団体や保健所に持ち込まれる個体も見られます。里親として迎える場合は、子犬ではなく成犬やシニア犬であることが多く、すでに性格や癖が形成されています。そのため、トレーニングや生活習慣を引き継ぐ形になることもありますが、逆に「落ち着いた犬を迎えたい」という家庭には適している場合もあります。里親制度を利用することで、犬に第二のチャンスを与えられる点は非常に意義深いでしょう。

次に「ブリーダーから迎える」方法です。オーストラリアン・シェパードは遺伝的な疾患(股関節形成不全、眼疾患、てんかん、MDR1遺伝子変異など)があるため、信頼できるブリーダーを選ぶことが極めて重要です。優良なブリーダーは、両親犬に健康検査や遺伝子検査を行い、繁殖に適した個体だけを選びます。また、子犬の社会化を早い段階から行い、人間や他の犬との関わりを学ばせてくれるため、家庭に迎えたときの適応もスムーズです。逆に、利益を優先して無理な繁殖を行うブリーダーから迎えると、将来的に病気や行動問題を抱えるリスクが高くなります。そのため、ブリーダーを訪問して環境を確認し、親犬の健康状態や飼育環境を直接見ることを強くおすすめします。

値段については、日本国内のブリーダーやペットショップでの相場は20万〜40万円程度とされています。ただし、毛色や模様の希少性、瞳の色によって価格は大きく変動します。特に「ブルーマール」や「レッドマール」といったマール模様で、かつブルーアイを持つ子犬は人気が高く、40万円を超えることも珍しくありません。一方で、繁殖の質や健康管理がしっかりしているブリーダーでは、多少高額でも長期的には安心できる選択といえます。初期費用を抑えるよりも、健康で性格の良い子犬を迎えることが結果的に経済的負担を減らすことにつながります。

輸入という選択肢もありますが、費用は輸送代や検疫手続きが加わるため、50万円以上になることも多いです。また、輸送のストレスが犬に与える影響も考慮すべきですので、基本的には国内で信頼できるブリーダーを探す方が現実的でしょう。

迎えた後の維持費についても触れておきましょう。オーストラリアン・シェパードは中型犬で運動量が多いため、食費や医療費がかかります。年間の維持費はフード・医療・トリミング・備品を含めて20万〜30万円程度が目安です。特に健康管理には費用を惜しまない姿勢が必要で、予防医療や定期健診を怠らないことが長寿につながります。

まとめると、オーストラリアン・シェパードを迎える際には「里親」「ブリーダー」「輸入」といった複数の方法がありますが、いずれにしても信頼できる入手先を選ぶことが最も重要です。値段の高低だけに惑わされず、健康と性格を重視して選ぶことが、犬にとっても飼い主にとっても幸せな生活の基盤となります。そして、一度迎えたら生涯にわたって愛情と責任を持ち続けることが、この犬種の魅力を最大限に引き出す唯一の道といえるでしょう。

オーストラリアン・シェパードの写真集

写真をクリックすると拡大します

オーストラリアン・シェパードの動画集

[再生は画像をクリック]

オーストラリアン・シェパードの動画 その1

オーストラリアン・シェパードの動画 その2

オーストラリアン・シェパードの動画 その3

オーストラリアン・シェパードの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

オーストラリアン・シェパード(Australian Shepherd)に関する記事一覧

現在、オーストラリアン・シェパードの記事はありません。

オーストラリアン・シェパード(Australian Shepherd)に関する相談投稿

現在、オーストラリアン・シェパードに関する相談はありません。

オーストラリアン・シェパードと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、オーストラリアン・シェパードとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。