【優しさにあふれる温厚な大型犬ビアデッド・コリー】

ビアデッド・コリーの基本情報(性格・しつけ・病気など)

ビアデッド・コリー

[英記]:Bearded Collie

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:51cm~56cm

- ・体重:20kg~26kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

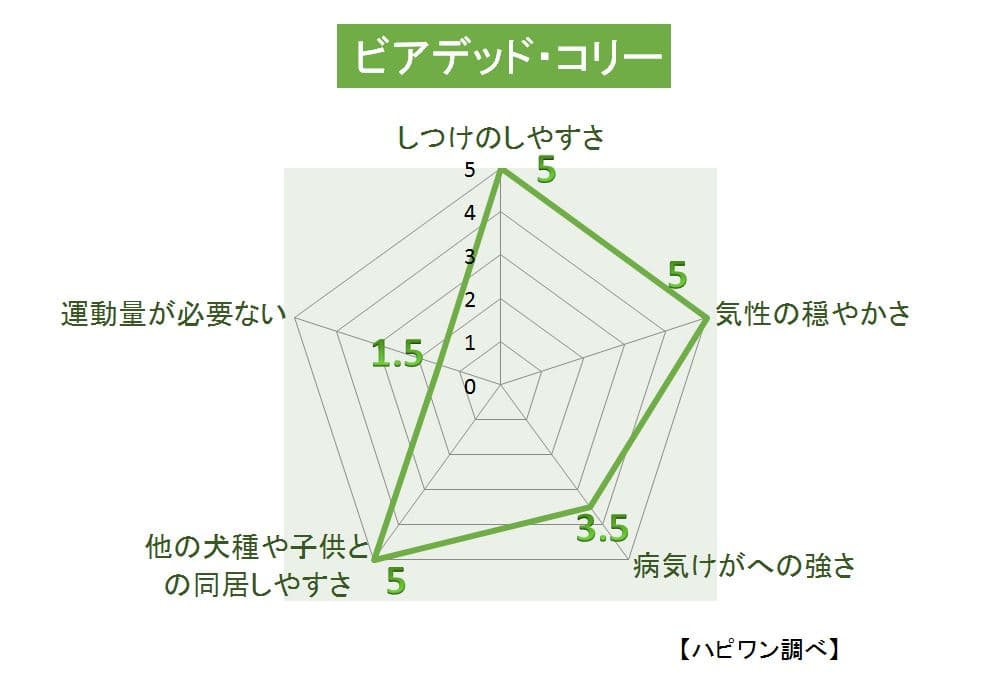

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・落ち着いていて頭が良く、しつけしやすい犬に魅力を感じる

・初心者向きの飼いやすい性格の良い犬が良い

・子供や他の犬との同居の予定がある

・運動量は多く必要でもきとんと付き合ってあげられる

ビアデッド・コリーの原産はイギリスのスコットランドになります。

起源については、明確には分かっていませんが、一説によると、 1514年に、ポーランド人の貿易商によってスコットランドへ持ち込まれた 『ポーリッシュ・ローランド・シープドッグ』という犬種に、 スコットランドのコリー犬が交配されて誕生したと言われています。

その後、ビアデッド・コリーはスコットランドの農家にて、家畜の移送・護衛をする役目の牧畜犬(牧羊犬)として、 活躍していました。

しかしながら、第一次対戦の戦火が激しくなったことで繁殖が難しくなり、 一時は絶滅の危機に瀕することになりました。

そして、第二次大戦後のビアデッド・コリーはすでに絶滅したと思われていた頃、 スコットランドのマッカイ農場からミドルセックス州のボスケナー犬舎の G・O・ウィルソン夫人へ一頭のメスのビアデッド・コリーが送られたことが、 頭数を盛り返していくきっかけになります。

当時、ウィルソン夫人はシェットランドシープドッグを注文していましたが、 結果的に送られてきたのがこのメスのビアデッド・コリーでした。

夫人はこの犬を「ジーニー」と名付け、繁殖の相手を探している際に、偶然海岸を歩いている際に、 オスのビアデッド・コリーと出会い「バリー」と名付け、この2頭を交配させ、繁殖に成功しました。

現在存在するビアデッド・コリーの大部分がこの2頭の子孫であると言われています。

尚、ビアデッド・コリーの名前の由来は、『bearded』というあごひげを持つことを意味する言葉から来ています。

また、「バーディー」といった愛称で呼ばれることもあります。

しつけのしやすさ

ビアデッド・コリーは、牧羊犬として長い歴史を持つ犬種であり、もともと人と協力しながら作業をこなす能力に優れています。そのため、基本的には学習意欲が高く、飼い主との関係性が築かれれば、しつけに対しても前向きに取り組む傾向があります。しかし、彼らの「しつけのしやすさ」は一面的ではなく、特徴をよく理解した上で接する必要があります。

まず、ビアデッド・コリーは非常に活発でエネルギッシュです。これは良い意味ではトレーニングに必要な集中力や意欲につながりますが、一方で落ち着きがなく、注意が散漫になる場面も少なくありません。特に子犬期から若犬期にかけては好奇心が旺盛で、気が散りやすいため、長時間の一括したトレーニングよりも、短時間で区切りながら何度も繰り返す方が効果的です。

また、この犬種は賢さゆえに、自分で判断しようとする一面があります。牧羊犬としては独立して状況を判断し、群れをまとめる必要があったため、飼い主の指示を待つだけでなく「自分の考え」を持ちやすいのです。これは良くも悪くも働き、時には「命令に従わない」「遊びにすり替えてしまう」といった行動が出ることもあります。したがって、ビアデッド・コリーをしつける際には、一方的な命令ではなく、犬に考えさせながら正しい選択を導くスタイルが向いています。

さらに、しつけにおいて重要なのは「ポジティブな強化」です。ビアデッド・コリーは繊細な感受性を持っており、強い叱責や罰によって意欲を失いやすい犬種です。怒鳴ったり無理に服従させたりすると、かえって頑なになり、学習の効率が下がるばかりか、信頼関係にひびが入ることもあります。褒める、遊びを取り入れる、ご褒美を活用するといった方法で、楽しい学習の場を作ることが成功の鍵となります。

また、社会化トレーニングの重要性も見逃せません。ビアデッド・コリーは明るく社交的な性格を持つものの、幼少期にさまざまな人や犬、環境に慣れていないと、成長してから警戒心が強まる場合があります。牧羊犬らしい敏捷さや俊敏さを備えているため、予期せぬ反応を示したときにコントロールが難しくなることもあります。そのため、生後3か月から6か月頃までの社会化期に、積極的に外の刺激を与えることが将来の落ち着きに大きな影響を与えます。

しつけ全般を通して言えることは、「飼い主とのパートナーシップを深めること」が最も効果的な方法だということです。ビアデッド・コリーは人の感情に敏感で、飼い主が楽しそうに取り組んでいれば犬自身も喜んで応じます。逆に、飼い主がストレスを抱えたまま接すると、それを敏感に感じ取り、反発や不安につながることもあります。

まとめると、ビアデッド・コリーは知的で学習能力が高いため、しつけは決して難しい犬種ではありません。ただし、独立心やエネルギッシュさを理解し、強制的ではなくポジティブに導く姿勢が求められます。根気よく一緒に楽しむ気持ちを持てば、飼い主と犬の間に強い絆が築かれ、理想的なパートナーシップを形成できるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

ビアデッド・コリーは、その愛らしい見た目と同じくらい、明るく快活な性格で知られています。全体として「陽気で親しみやすい性格」を持ち、飼い主や家族とともに生活する中で、多くの場面で愛嬌を振りまきます。牧羊犬として人と強く結びついてきた歴史から、強い協調性と社交性が育まれており、その気質は家庭犬としても高く評価される理由のひとつです。

まず、ビアデッド・コリーはとても感情豊かで、人に寄り添うことを好みます。孤独を嫌い、家族の中にいることに安心感を覚えるため、室内での生活にも適しています。ただし、過剰な依存傾向が出ることもあり、長時間の留守番を苦手とする個体も少なくありません。寂しさを紛らわせるためにいたずらをしてしまうこともあるため、この犬種を迎える際には「一緒に過ごす時間をしっかり確保できるかどうか」が重要になります。

次に、気性の穏やかさについてですが、ビアデッド・コリーは基本的に攻撃性が低く、人や犬に対して友好的です。特に子どもに対しては優しく接する傾向が強く、遊び相手としても適しています。ただし、活発さが裏目に出て、体当たりするように走り回ったり、遊びの中で勢い余ってしまうこともあります。そのため、子どもと一緒に遊ばせる際には、大人が見守る環境を整えるとより安心です。

この犬種の性格で特筆すべきは「明るさとユーモアの感覚」とも言えるような気質です。飼い主の反応をよく観察し、喜んでもらえる行動を取ろうとするため、少しおどけたような仕草や表情を見せることがあります。そのため、家族に笑顔をもたらす存在になりやすく、家庭の中で良き伴侶としての役割を果たしてくれるでしょう。

一方で、牧羊犬としての独立心や仕事熱心さが残っているため、ただ穏やかなだけでなく、自分の考えを持ちやすいのも特徴です。時には「頑固」と捉えられる行動を見せることもありますが、それは本能的に状況を自分で判断しようとする名残です。強く抑え込むのではなく、犬の考えを尊重しながら正しい方向に導いてあげることが必要です。

また、環境の変化や家族の感情に敏感に反応する点も見逃せません。ビアデッド・コリーは繊細な心を持ち、周囲の空気を察知する力が高いため、飼い主が不安や怒りを感じていると、それを敏感に受け取って不安定になることがあります。そのため、常に落ち着いた態度で接することが、彼らの性格を安定させる秘訣です。

さらに、好奇心旺盛で活発な気質は、家庭内だけでなく外の世界でも発揮されます。散歩やドッグランでは周囲の犬や人に興味を示し、友好的に接しようとする場面が多く見られます。ただし、若齢期はテンションが高くなりすぎて相手を驚かせてしまうこともあるため、コントロールを学ばせておくと安心です。

総じて、ビアデッド・コリーは「穏やかでありながら陽気」「親しみやすいがやや繊細」という性格の持ち主です。家庭に迎えると、その明るさとユーモラスな一面によって日常を楽しく彩ってくれるでしょう。きちんと信頼関係を築けば、安心感と癒しを与えてくれる存在となり、犬と人との強い絆を実感できるはずです。

病気・けがへの強さ・寿命

ビアデッド・コリーは、牧羊犬としてスコットランドの厳しい自然環境の中で働いてきた犬種です。そのため、基本的には丈夫で活動的な体を持ち、寒さや湿気といった過酷な条件にも耐えうる強靭さを備えています。しかし、現代において家庭犬として飼育される際には、特有の遺伝的な病気や環境によるリスクを理解し、適切に予防していくことが長寿につながります。

平均寿命は12年から14年ほどとされ、同サイズの犬種の中では比較的長生きする部類に入ります。個体差はありますが、健康管理がしっかり行われていれば15年以上生きる例も少なくありません。寿命を左右するのは遺伝的要因と生活習慣の両方であり、定期的な健康診断と日常的なケアが欠かせません。

まず注意したいのが、遺伝的に発症しやすいとされる疾患です。代表的なのは股関節形成不全です。これは関節の形状に異常があり、運動時に痛みや歩行障害を引き起こす病気で、中型〜大型犬種に多く見られます。牧羊犬としてよく動くビアデッド・コリーにとっては特に負担となるため、子犬を迎える際にはブリーダーが股関節検査を行っているかを確認することが重要です。

次に、目の病気も注意点です。特に進行性網膜萎縮(PRA)や白内障といった遺伝性疾患は発症のリスクがあり、視力の低下や失明につながることがあります。早期に発見するためには、定期的に獣医師の眼科検診を受けることが推奨されます。

また、自己免疫疾患のリスクも比較的高い犬種とされています。例えば甲状腺機能低下症や自己免疫性溶血性貧血などは、免疫の異常によって引き起こされる病気で、食欲不振や被毛の状態悪化、体重変動などの症状が現れます。これらは早期発見と治療により生活の質を保つことが可能です。

皮膚や被毛に関しては、長毛種特有の問題が生じることもあります。通気性が悪くなりやすいため、湿疹や皮膚炎、外耳炎を発症しやすい傾向があります。特に耳は垂れ耳で蒸れやすいため、定期的なチェックと清掃が不可欠です。また、毛玉ができると皮膚トラブルの温床になるため、日々のブラッシングによって予防することが健康維持に直結します。

事故やけがに関しては、活発に動く性質上、跳躍や走行中に筋肉や関節を痛めることがあります。特に若犬期はエネルギーにあふれ、無理をしやすいため、運動量の管理が必要です。過度なジャンプや階段の昇降は成長期の関節に負担をかけるため、成犬になるまでは控えめにすることが望ましいでしょう。

総じて、ビアデッド・コリーは本来健康で頑健な犬種ですが、遺伝的疾患や長毛種特有の皮膚・耳の問題には注意が必要です。寿命を全うするまで元気に過ごしてもらうためには、栄養バランスの取れた食事、適度な運動、こまめな被毛のケア、そして定期的な獣医師の診察が欠かせません。こうした積み重ねによって、この犬種の明るく活発な性格をできるだけ長く楽しむことができるでしょう。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

ビアデッド・コリーは、もともと牧羊犬として群れをまとめる役割を担ってきた犬種です。そのため、他の動物や人との関係性を築くことに長けており、家庭に迎えた際にも「協調性の高さ」が大きな魅力となります。一般的にこの犬種は社交的で温厚、そして遊び好きな性格を持つため、他の犬や子どもと同居する上で非常に適した気質を備えているといえるでしょう。

まず、子どもとの相性についてですが、ビアデッド・コリーはとてもフレンドリーで辛抱強い犬種です。子どもの元気な遊びや多少のドタバタに対しても、寛容に受け止める傾向があります。特に、子どもと一緒に走ったり遊んだりすることを楽しむため、家庭に活発な子どもがいる場合には最高の遊び相手となるでしょう。ただし、その活発さゆえに遊びがエスカレートし、勢い余って体当たりしてしまうこともあります。小さな子どもと過ごす際には、大人がそばで見守ることが安全面で大切です。

次に、他の犬との関係について見てみましょう。ビアデッド・コリーは一般的に犬同士の社交性も高く、相手を遊びに誘ったり、フレンドリーに接したりすることが得意です。牧羊犬らしいリーダーシップを発揮する場合もありますが、攻撃的になることは少なく、むしろ群れの中で調和を大切にする傾向が見られます。ただし、若犬期はテンションが上がりすぎて、他の犬にしつこく遊びを仕掛けることもあるため、最初のうちは様子を見ながら接触させると良いでしょう。

猫や小動物との関係については個体差があります。牧羊犬の本能として動くものを追いかけたくなる習性があり、猫が走り回ると追いかけることがあるからです。ただし、強い捕食欲を持つ犬種ではないため、時間をかけて慣れさせれば共存は十分に可能です。子犬期から猫や他の動物と一緒に育てることで、スムーズに同居生活を送れる確率は高まります。

さらに注目すべきは、この犬種が持つ「場の空気を読む力」です。ビアデッド・コリーは人の感情に敏感で、子どもが泣いていれば近くに寄り添ったり、他の犬が緊張していると距離を取ったりと、相手に合わせた行動を取ることがあります。これは彼らの穏やかさと社交性が組み合わさった結果であり、多頭飼いや家族との生活において大きな安心材料となります。

一方で、注意点としては「分離不安」や「依存心の強さ」が挙げられます。家族と一緒にいることを強く望むため、孤立する環境に置かれるとストレスを感じやすくなります。他の犬や子どもと一緒にいることで寂しさが緩和される場合もありますが、飼い主自身が十分に時間を割き、愛情を持って接することが欠かせません。

総合すると、ビアデッド・コリーは子どもや他の犬との同居に非常に適した犬種です。明るくフレンドリーな性格が周囲に安心感を与え、家庭の中心で誰からも愛される存在になるでしょう。ただし、活発さゆえの勢い余った行動や、牧羊犬としての追従本能が出ることもあるため、適切な管理と見守りを行うことで、その社交性と優しさを存分に活かした共生が可能となります。

運動量の多さ

ビアデッド・コリーは、牧羊犬として誕生した犬種です。その仕事は広大な土地を駆け巡り、羊の群れをまとめ、時には素早く方向転換して状況に応じて行動することでした。その歴史からもわかるように、この犬種は非常に豊富な運動欲求を持っており、現代において家庭犬として暮らす場合にも「運動量の確保」が健康と精神の安定に直結します。

まず、日常的に必要とされる運動量についてですが、一般的には1日に少なくとも1時間から2時間程度のしっかりとした運動が求められます。これはただの散歩ではなく、ジョギングや広い場所での自由運動、知育トレーニングを組み合わせることが理想的です。短い散歩を数回行うだけでは満足できず、エネルギーが発散されないことで、破壊行動や過度な吠えといった問題行動につながる可能性があります。

ビアデッド・コリーの運動欲求は、身体的な活動だけでなく「精神的な刺激」も必要とします。牧羊犬として人と協力し、状況を判断しながら動くことを求められてきたため、頭を使う作業を与えることで満たされやすくなります。例えば、アジリティ競技やフリスビー、トリックトレーニングなどは、この犬種の持つ俊敏さと知性を同時に活かせる理想的な活動です。

また、散歩中にただ歩くだけではなく、指示に従って座る・待つといった基本訓練を取り入れたり、におい嗅ぎを存分にさせるなど、日常的な散歩にも工夫を加えることが推奨されます。これにより心身がバランスよく満たされ、穏やかな家庭犬としての振る舞いにつながります。

ただし、注意しなければならないのは「無制限に運動させればよいわけではない」という点です。特に成長期の子犬は骨や関節が未発達なため、過度な運動は股関節形成不全や関節炎といった病気を引き起こすリスクがあります。若犬期には適度な遊びや軽い運動を中心にし、成犬になってから徐々に負荷を高めることが望ましいでしょう。

また、高齢期に入るとエネルギーの消費量が落ちていきますが、完全に運動をやめてしまうと筋力や心肺機能が低下し、かえって健康を害することになります。年齢に応じて運動内容を調整し、シニア犬でも無理のない範囲で毎日の散歩を続けることが大切です。

ビアデッド・コリーの運動におけるもう一つの特徴は「人との関わりを求める」点です。独りで庭を走らせるだけでは満足できず、飼い主や家族と一緒に活動することで本当の意味での充足感を得ます。これは、彼らが牧羊犬として常に人と協力して働いてきた歴史を物語っています。したがって、運動時間は犬だけのためでなく、飼い主と共に楽しむコミュニケーションの場として考えると良いでしょう。

総じて、ビアデッド・コリーは非常に多くの運動を必要とする犬種です。その欲求を満たすことができれば、持ち前の明るさとユーモラスな性格が存分に発揮され、家庭においても理想的な伴侶となります。逆に運動不足が続くと、精神的なストレスから問題行動を示す恐れがあるため、日々の生活に「運動と遊び」を組み込むことが、この犬種と健やかに暮らすための第一条件といえるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

ビアデッド・コリーは、その独特の外見から「ひげを生やした牧羊犬」として親しまれています。ふさふさとした被毛に覆われた姿は優雅で愛らしく、家庭犬としてもショードッグとしても人目を引きます。体の構造、被毛の性質、毛色のバリエーションには、それぞれこの犬種ならではの特徴があります。

まず体格についてですが、中型から大型に分類される犬種で、体高はオスで53〜56cm、メスで51〜53cmほど、体重はおおよそ20〜25kg程度です。全体としてやや長方形の体型を持ち、引き締まった筋肉と柔軟な動きを可能にする骨格が特徴です。牧羊犬らしく敏捷でスタミナがあり、しなやかで軽快な走りを見せます。動きが優雅で流れるように見えるのは、この犬種の魅力のひとつです。

顔の特徴としては、長く伸びる被毛が口周りから下顎にかけて覆っており、まるで「ひげ」を蓄えているかのように見えることから「Bearded(ひげを生やした)」という名が付けられました。耳は垂れ耳で、被毛に隠れるようにして顔に柔らかな印象を与えます。目は大きく表情豊かで、優しさとユーモアを感じさせるのも魅力です。

次に被毛の特徴ですが、ダブルコート構造を持ち、下毛は柔らかく密集し、上毛は長くまっすぐで粗めの毛質です。この二重の被毛は、スコットランドの冷涼で湿度の高い気候から犬を守るために発達しました。防水性と防寒性に優れており、屋外での作業に適していました。家庭犬としてはその豪華な被毛が魅力となる一方で、毛玉になりやすく、こまめなブラッシングが欠かせません。特に耳の後ろ、脇の下、内股といった摩擦の多い部分は毛が絡まりやすいため、日常的なケアが必要です。

毛色のバリエーションは豊富で、子犬の頃と成犬時で大きく変化するのも特徴です。一般的には生まれたときは黒、青(灰色)、茶(ブラウン)、フォーン(黄褐色)のいずれかで生まれ、その後成長に伴い毛色が淡くなり、成犬になると銀灰色やクリーム、シェードの入った色合いに変わることがよくあります。この変化は「フェーディング」と呼ばれ、ビアデッド・コリーの大きな魅力のひとつです。顔や胸、足先には白いマーキングが入ることも多く、毛色と相まって個体ごとの個性を際立たせます。

被毛の長さと密度から「手入れが大変」と思われがちですが、毎日丁寧にブラッシングしていれば美しい姿を保つことができます。特に換毛期には抜け毛が増えるため、週に数回ではなく毎日のブラッシングが推奨されます。また、被毛は汚れをはじきやすい性質を持っているため、見た目ほど汚れやすいわけではなく、シャンプーは月に1回程度で十分です。

まとめると、ビアデッド・コリーは「ひげをたくわえた愛嬌のある顔立ち」「豊かで豪華なダブルコート」「成長とともに変化する毛色」という三つの大きな特徴を持っています。その姿は見る人を魅了し、飼い主にとっても誇りとなる存在です。ただし、その美しい外見を維持するためには毎日の手入れが欠かせず、そこに時間と手間をかけられるかどうかが、この犬種を迎える際の重要なポイントになります。

里親・ブリーダー・値段

ビアデッド・コリーは、日本では決して多く見かける犬種ではありません。世界的に見てもポピュラーな犬種とは言えず、飼育頭数は限られています。そのため、迎え入れる方法としては「ブリーダーからの購入」「海外からの輸入」「里親としての引き取り」という三つのルートが考えられます。それぞれの選択肢に長所と注意点があるため、しっかり理解してから決断することが大切です。

まず、ブリーダーから迎える場合についてです。日本国内には数は少ないものの、専門的にビアデッド・コリーを繁殖しているブリーダーが存在します。信頼できるブリーダーは、遺伝性疾患のリスクを減らすために股関節や眼の検査を行い、健康面に配慮した繁殖を行っています。また、子犬期の社会化や親犬の性格面まで考慮している場合もあり、家庭犬として安心して迎えられる環境が整えられています。価格の相場としては、国内での子犬の販売価格は30万円から50万円程度が一般的です。ただし、血統が優れている場合やショードッグ向けの個体であれば、60万円を超えることもあります。

次に、海外からの輸入です。特にイギリスやアメリカでは繁殖頭数が日本より多いため、輸入を検討する人もいます。しかし、輸送費や検疫費用が加わるため、総額は高額になりがちです。70万円から100万円以上かかるケースもあり、また輸送による犬へのストレスを考える必要もあります。さらに、言葉の壁や繁殖者との直接的なやりとりの難しさもあるため、信頼できる仲介業者を通すことが必須となります。

一方で、里親という選択肢も存在します。ビアデッド・コリーは日本で珍しい犬種であるため、一般的な保健所やシェルターで出会える確率は低めです。しかし、ブリーダーが繁殖を引退させた犬や、事情により飼えなくなった個体が里親募集に出されることはあります。専門の愛護団体や犬種クラブが引き取り先を探していることもあるので、根気強く探すことが大切です。里親として迎える場合、費用は基本的に医療費やワクチン代、去勢・避妊手術代の一部負担のみで、数万円程度にとどまることが多いです。ただし、譲渡条件として生活環境や飼育経験を重視されることがあり、誰でも簡単に迎えられるわけではありません。

いずれの方法であっても重要なのは、「健康で、性格的に安定した個体を迎えること」です。ビアデッド・コリーは人との絆を大切にする犬種であり、適切な繁殖や飼育環境で育った個体ほど、家庭犬としての適応力が高くなります。価格の安さだけを基準にしてしまうと、遺伝性疾患や行動上の問題を抱えた個体を迎えてしまうリスクがあるため、必ず信頼できる情報源から入手することが推奨されます。

まとめると、ビアデッド・コリーを迎えるには、ブリーダーからの購入が最も確実ですが、国内では数が少ないため、輸入や里親制度も選択肢となります。費用は数万円から100万円を超える場合まで幅広く、犬の出自や血統によって変動します。どの方法を選ぶにしても、この犬種が持つ愛情深さや活発さを理解し、一緒に過ごす時間をしっかり確保できる家庭であることが最も大切です。そうすることで、ビアデッド・コリーは生涯にわたって家族に笑顔を与え続けてくれる存在となるでしょう。

ビアデッド・コリーの写真集

写真をクリックすると拡大します

ビアデッド・コリーの動画集

[再生は画像をクリック]

ビアデッド・コリーの動画 その1

ビアデッド・コリーの動画 その2

ビアデッド・コリーの動画 その3

関連ページ一覧

ビアデッド・コリー(Bearded Collie)に関する記事一覧

現在、ビアデッド・コリーの記事はありません。

ビアデッド・コリー(Bearded Collie)に関する相談投稿

現在、ビアデッド・コリーに関する相談はありません。

ビアデッド・コリーと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、ビアデッド・コリーとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。