【おしゃれな見た目でタフなやつ、ダルメシアン】

ダルメシアンの基本情報(性格・しつけ・病気など)

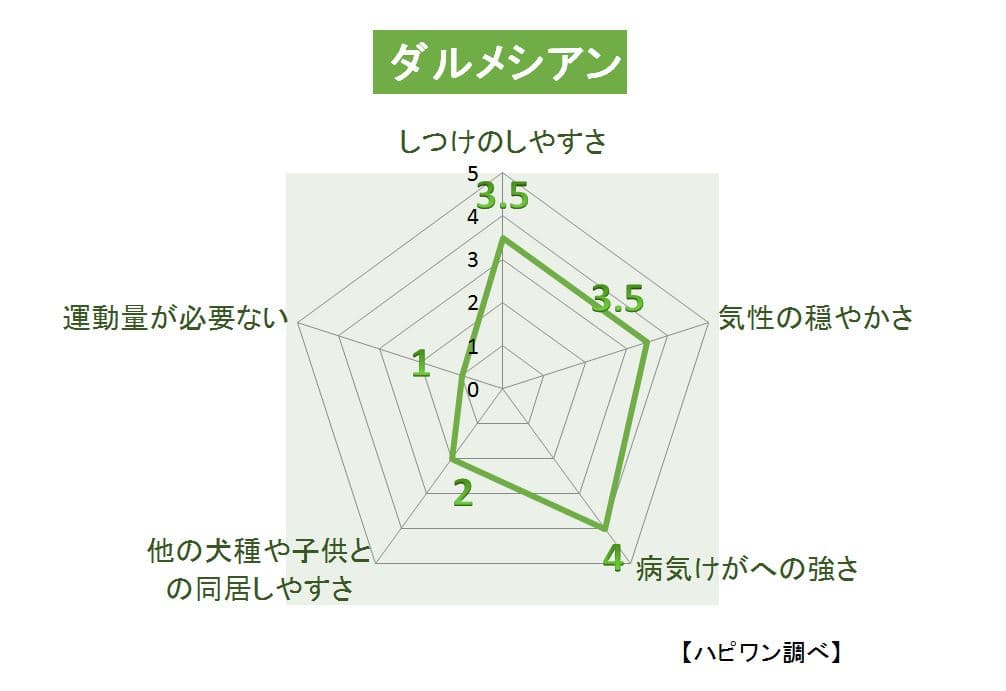

ダルメシアン

[英記]:Dalmatian

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:55cm~60cm

- ・体重:24kg~34kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・アクティブな生活を犬と楽しみたい方

・ただ厳しいだけでなく、褒めたり信頼関係を築きながら根気よくしつけを行える

・愛犬との運動をとことん付き合える方

・小さいお子様がいない環境

・飼育環境として広いスペースを用意できる

ダルメシアンは、はっきりしている範囲として、旧ユーゴスラビアのダルメシア地方に起源をもち、ビクトリア王朝ごろ(1800年代前半から1900年ごろ)のイギリスなどで馬車の伴走を務める犬として飼われていました。

そのため、筋肉質の強靭な体を持ち、何十キロという長距離も走ることができます。

また、この馬車の列に動物などが近づいてきたときに護衛する役や、馬が盗まれるのを防ぐ役目も果たしていました。

それに加えて、ダルメシアンの独特の見た目の気品さから、馬車を際立たせる一種の装飾のような意味もあったと言われています。

歴史としては古く、古代エジプトの墓の壁画で、ダルメシアンに極めて似通ったブチの入った犬が描かれていますので、この犬がダルメシアンだとすれば、数千年前から存在していた犬種ということになります。

始祖犬は不明で、グレードデンやポインター名前も挙がりますが、 あくまで推測のもとの話となっており、いずれにせよ真偽は不明のままとなっており、

その起源と共に、それ以上の詳しいことはわかっていません。

近代に至るまでにダルメシアンは、軍用犬、牧羊犬、狩猟犬、前述の馬車用の犬、そしてサーカス犬などにも幅広く活躍してきました。

欧米では消防署でダルメシアンが使われており、馬車の伴走や人が離れている際の護衛としても活躍していました。

現在でも消防署のマスコットキャラクターとして使われていることが見られるのは、その名残になります。

また、1961年のディズニー映画「101匹わんちゃん」における主人公にダルメシアンが使われたことで現在のような犬種としての人気が出たと言われています。

しかしながら、家庭犬に不向きな部分も多く一般的な位置からは後退していますが、愛好家たちの中で長く愛されている犬種になります。

しつけのしやすさ

ダルメシアンは、独特の斑点模様と精悍な姿でよく知られていますが、その美しい外見に惹かれて迎え入れる人が少なくありません。しかし、外見の華やかさとは裏腹に、しつけのしやすさについてはやや難易度が高い犬種に分類されます。その理由を理解することが、飼い主にとって非常に重要です。

まず、ダルメシアンは歴史的に「馬車犬」として活躍してきた背景を持ちます。馬車の横を並走し、長距離を走りながら周囲を警戒するという役割を担ってきたため、非常にスタミナがあり、警戒心や独立心も強く備わっています。これは一方で大きな魅力でもありますが、飼い主の指示に従う習慣が自然に身についているわけではないため、トレーニングの段階で根気が必要になるのです。

また、知能が高い犬種でもあるため、単純な繰り返しの訓練ではすぐに飽きてしまいます。同じ指示や練習を何度も繰り返すと集中力を失い、かえって遊びに走ったり、他のことに気を取られたりします。したがって、しつけには「工夫」が求められます。例えば、遊びを取り入れた学習や、ご褒美をバリエーション豊かに使うことでモチベーションを維持する必要があります。食べ物だけでなく、飼い主からの声掛けや遊びの時間も効果的に報酬として用いることができます。

さらに、ダルメシアンは非常に感受性の強い犬で、厳しいしつけや罰を多用すると逆効果になることがあります。過度な叱責は不安感や反抗心を高め、結果的に言うことを聞かなくなったり、問題行動が増えたりする危険があります。そのため、しつけにおいては「一貫性」と「前向きな強化」が欠かせません。良い行動をした際にはすぐに褒め、望ましくない行動に対しては無視や行動転換で対応する方法が効果的です。

また、社会化の重要性も見逃せません。ダルメシアンは警戒心が強い面を持つため、子犬期から様々な人や犬、音や環境に触れさせておかないと、成長後に神経質な反応を示す場合があります。人見知りや他犬への攻撃性を防ぐためには、適切な社会化が早期から必要不可欠です。しつけの基盤として、社会化と基本的な服従訓練をバランスよく進めることが望ましいでしょう。

さらに、エネルギー量が多いダルメシアンは、十分な運動や刺激が与えられていないと、落ち着きがなくなり、しつけが入りにくくなることがあります。しつけと同時に、毎日の運動や遊びを充実させて精神的に満たしてあげることが、指示を聞く素地を整える上で非常に大切です。疲れさせることと、学ばせることは両輪で考えると効果が高まります。

総じて言えるのは、ダルメシアンは「簡単にしつけられる犬」ではなく、飼い主の粘り強さと工夫が必要な犬種だということです。ただし、正しい方法と十分な愛情をもって接すれば、賢さと忠実さを発揮し、良き家庭犬として成長してくれます。時間をかけて築いた信頼関係は揺るぎないものとなり、ダルメシアンならではの魅力を存分に味わえるはずです。

気性の穏やかさ・性格

ダルメシアンという犬種は、その外見の華やかさから「明るくフレンドリーで社交的な性格」を想像されがちですが、実際には多面的な性格を持ち合わせています。ここを正しく理解することで、より良い付き合い方や育て方が可能になります。

まず第一に、ダルメシアンは非常に活発でエネルギッシュな性質を持ちます。歴史的には馬車犬として長時間走る役割を果たしていたため、持久力と警戒心が培われています。この背景から、普段の生活においても「常に動きたい」「刺激を求めたい」という欲求が強く、じっとしていることが苦手な傾向があります。落ち着いて穏やかに過ごす犬種とは少し異なり、常に活力にあふれた行動が目立ちます。

ただし、活動的だからといって攻撃的というわけではありません。むしろ、適切に育てられたダルメシアンは家族に対して非常に愛情深く、忠実で、よく寄り添う犬です。人間との絆を大切にし、飼い主の行動に強い関心を持ち続けます。家庭内では番犬的な役割を果たしつつも、愛情表現が豊かなため、飼い主にとっては「常に一緒にいたがる存在」となるでしょう。この「一体感」を求める性質は、飼い主にとっては喜びである一方、留守番が苦手になりやすいという課題も生じます。

次に気性の穏やかさに関してですが、ダルメシアンは本質的にやや警戒心の強い犬種です。特に知らない人や犬に対しては、初対面からすぐに打ち解けるタイプではなく、状況を観察してから距離を縮める傾向があります。この慎重さが「神経質」と表現されることもありますが、飼い主が早い段階から社会化を徹底していれば、過剰な警戒心や臆病さは軽減できます。むしろ、社会化がしっかりなされていれば、持ち前の明るさが前面に出て、フレンドリーで楽しい性格が育まれます。

また、知能の高さが性格に影響する部分もあります。ダルメシアンは非常に賢く、状況判断能力に優れています。しかしこの賢さが裏目に出ると、自己主張が強くなり、飼い主の指示より自分の考えを優先する場面も出てきます。そのため、リーダーシップを持った一貫した接し方が欠かせません。甘やかしすぎるとわがままが強まり、逆に厳しすぎると反抗的になる可能性があります。つまり、バランスの取れた関係性づくりが性格面でも大切になるのです。

一方で、家庭内では大変ユーモラスで陽気な一面を見せます。遊び好きで好奇心旺盛な性格のため、子どもと一緒に遊ぶことを楽しむ個体も多いです。ただし前述の通り、興奮しやすい面もあるため、過度な刺激を与えると落ち着きを失い、制御が難しくなる場合もあります。遊びやコミュニケーションの時間は、適度なメリハリをつけることが肝心です。

まとめると、ダルメシアンの性格は「エネルギッシュで陽気、愛情深いが警戒心を併せ持つ」という言葉で表現できます。穏やかさだけを求める家庭にはやや向きませんが、その活発さや賢さを理解し、十分な社会化と安定したリーダーシップを与えることができれば、家族にとってかけがえのない存在となります。ダルメシアンの多面的な性格は、育てる側の姿勢次第で「頼もしく忠実な伴侶」にも「扱いにくい問題児」にも変わり得るのです。

病気・けがへの強さ・寿命

ダルメシアンは、筋肉質で引き締まった体つきと、精力的な行動力から「丈夫な犬」というイメージを持たれやすい犬種です。確かに体格的には頑健で、運動能力も高いため、一般的な外傷やちょっとした不調には比較的強い面があります。しかし、一方でダルメシアンならではの特有の病気や体質上のリスクがいくつか知られており、飼育にあたっては注意が欠かせません。

まず特筆すべきは「先天的な聴覚障害」の多さです。ダルメシアンは遺伝的な要因により、片耳または両耳の聴力が失われる先天性聾症の発症率が比較的高い犬種として知られています。白い被毛に関連する遺伝的な特徴がその原因とされ、特に真っ白な部分が多い個体ほどリスクが高いとされています。生後数週間の段階でBAER(脳幹聴覚誘発反応)検査を行うことで診断可能ですが、両耳が聞こえない場合には家庭犬としての生活が難しくなることもあります。片耳の聴覚障害であれば家庭での生活は十分可能ですが、飼い主は犬の反応に配慮した接し方を学ぶ必要があります。

次に注目すべきは「尿路結石」に関する問題です。ダルメシアンは体質的に尿酸の代謝に特徴があり、尿酸塩結石を作りやすい傾向があります。これは他犬種ではあまり見られない特殊な代謝異常で、放置すると膀胱炎や尿閉(尿が出なくなる状態)を引き起こし、命に関わることもあります。そのため、日常的に水分をしっかり摂らせ、低プリン体のフードを選ぶなど、食事管理と生活習慣の調整が不可欠です。特にオスの個体は尿道が細いため、結石が詰まりやすくリスクが高まります。

また、皮膚疾患も比較的多い傾向にあります。短毛で皮膚が敏感なため、アレルギー性皮膚炎や膿皮症などが発症しやすいのです。季節の変わり目や食事内容によって症状が悪化することもあり、日々の観察と早めの対処が重要となります。定期的なシャンプーや清潔な環境の維持はもちろん、食物アレルギーに配慮したフード選びも皮膚の健康維持に役立ちます。

加えて、運動能力の高さが裏目に出て「けが」をしやすい面も見逃せません。ダルメシアンは走ることやジャンプが得意なため、興奮時に無理な動きをして関節や靭帯を痛めるケースがあります。特に股関節形成不全や膝蓋骨脱臼などの整形外科的疾患には注意が必要です。成長期には過度な運動を避け、体が完成してから本格的なトレーニングや長距離走をさせるのが望ましいでしょう。

寿命に関しては、平均でおよそ11〜13年程度とされます。中型から大型犬としては標準的な長さであり、健康管理次第では15歳前後まで長生きする個体も存在します。特に肥満予防、食事管理、適切な運動、定期的な健康診断を怠らなければ、寿命を延ばすことは十分に可能です。また、飼い主との精神的な絆が深い犬種であるため、ストレスを減らした安定した生活環境を整えることも長寿に寄与します。

まとめると、ダルメシアンは体格的には頑丈で運動能力も高いものの、聴覚障害や尿路結石、皮膚疾患など遺伝的・体質的なリスクを持っています。これらを理解し、予防的にケアを行えるかどうかが、寿命や生活の質を大きく左右します。日々の観察と工夫を怠らず、定期的に獣医師のチェックを受けながら生活させることが、ダルメシアンと長く健やかに暮らすための秘訣です。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

ダルメシアンはその美しい外見と活発な性格から、多くの家庭で「子どもと元気に遊べる犬」や「他の犬とも仲良くできる犬」として期待されることが少なくありません。しかし、実際には同居における適性は個体差が大きく、しつけや環境づくりによって左右されやすい犬種でもあります。この点をよく理解しておくことが大切です。

まず子どもとの同居に関してですが、ダルメシアンは基本的に遊び好きで人間との交流を楽しむ性質を持っています。特に家庭内で育てられ、飼い主やその家族にしっかりと信頼を寄せるようになった個体は、子どもに対しても愛情深く接することが多いです。元気いっぱいの子どもと一緒に走り回ったり、遊び相手になったりできる点は大きな魅力と言えるでしょう。

ただし注意すべきは、ダルメシアンが非常にエネルギッシュで興奮しやすい犬種だという点です。子どもと遊んでいるうちにテンションが上がりすぎて、飛びついたり体当たりしたりすることがあり、小さな子どもにとっては危険につながる場合があります。決して悪意があるわけではなく「遊びの延長」なのですが、その勢いの強さゆえに思わぬ事故が起こり得ます。したがって、特に幼い子どもと一緒に暮らす場合には、大人が必ず見守り、遊びの時間にルールを設けて制御できる環境を作る必要があります。

また、子どもが犬に対してどう接するかも重要です。ダルメシアンは感受性が強く、乱暴に扱われたり大きな声で怒鳴られたりすると不信感を抱きやすい傾向があります。子どもにも「優しく接すること」「犬の休んでいるときに邪魔をしないこと」などのルールを教え、互いに尊重できる関係を築くことが、安心して同居できる鍵となります。

次に、他の犬との同居についてです。ダルメシアンは基本的には社交的な性格を持っているものの、警戒心や独立心が強いため、必ずしも誰とでもすぐ仲良くできるわけではありません。特にオス同士の場合、縄張り意識や力比べから対立が生じやすく、適切な管理が必要となります。一方で、子犬の頃から積極的に他の犬と触れ合い、社会化を十分に行っている個体は、フレンドリーで協調性を持つように成長することが多いです。

また、多頭飼育を考える場合には、相性をしっかりと見極めることが欠かせません。ダルメシアンは運動量が多く、遊びの強度も高いため、同居する犬がそのテンションについていけないと、ストレスやケガの原因になってしまいます。反対に、同じく運動好きで遊び上手な犬種とであれば、お互いに良い刺激を与え合いながら共存できる可能性が高まります。

さらに、他の動物との同居についても触れておくと、ダルメシアンは狩猟本能を強く持つタイプではありませんが、好奇心旺盛で動くものに強く反応する傾向があります。猫や小動物と暮らす場合には、最初の導入を慎重に行うことが求められます。特に成犬になってから急に同居を始めるよりも、子犬期から慣れさせた方が成功しやすいでしょう。

まとめると、ダルメシアンは子どもや他の犬と暮らすポテンシャルを持つ一方で、その活発さや警戒心の強さから、適切な教育と管理が欠かせない犬種です。子どもとの遊びでは安全を守る工夫が必要であり、他の犬との同居では相性と社会化の度合いが成功を左右します。飼い主が主導して環境を整えれば、家族や仲間に対して深い愛情を示し、協調的に生活できる犬へと成長してくれるでしょう。

運動量の多さ

ダルメシアンといえば、そのスラリとした体型と引き締まった筋肉が印象的ですが、まさにその姿が物語る通り、非常に運動量の多い犬種です。馬車犬として長距離を走り続ける歴史を持つダルメシアンは、単に散歩をすれば満足するような犬ではなく、日々の生活の中で「大量の運動と精神的刺激」が不可欠となります。

まず必要な運動量の目安ですが、ダルメシアンは1日に最低でも2時間以上のしっかりとした運動が求められます。しかもその運動は、ゆったりとした散歩程度では不十分です。軽いジョギング、ボール遊び、ドッグランでの全力疾走といった、高い負荷の運動を組み合わせることが望ましいです。特に若い個体はエネルギーが有り余っているため、運動不足になると家の中で暴れたり、家具を噛んだり、無駄吠えをしたりといった問題行動に発展しやすくなります。

また、ダルメシアンの運動には「持久力を活かす」という特徴があります。他の犬が疲れて休みたがる頃にも、まだ走り続けるだけの体力を持ち合わせています。そのため、飼い主がランニングやサイクリングのパートナーとして一緒に走るのは非常に適しています。逆に言えば、運動にあまり時間を割けないライフスタイルの家庭では、犬にとって大きなストレスとなり、不適応を招いてしまう可能性が高い犬種です。

さらに重要なのは、ダルメシアンには「身体的な運動」だけでなく「頭を使う運動」も必要だという点です。知能が高い犬種であるため、ただ走り回るだけでは飽きてしまいます。トレーニングを遊びに取り入れる、アジリティ競技やフリスビーなどのドッグスポーツに挑戦する、知育玩具を使うといった工夫によって、精神的な満足感を与えることが欠かせません。

一方で、過度な運動は成長期の骨や関節に悪影響を与える可能性があります。特に生後1年半程度までは骨格が完全に形成されていないため、長距離ランニングや過度なジャンプ運動は避けた方が無難です。その間は短時間で多めに散歩を行い、徐々に運動強度を上げることで健全な成長を促すのが理想的です。

また、季節や気候による配慮も必要です。ダルメシアンは短毛で体温調整がやや苦手なため、夏場の炎天下での運動は熱中症のリスクが高まります。朝夕の涼しい時間帯を選んで散歩を行い、十分な水分補給を心掛けることが不可欠です。冬場でも寒さに強い犬ではないため、防寒具を活用しつつ適切な運動を確保することが求められます。

運動不足が続くと、肥満やストレスの増加だけでなく、先天的にリスクがある尿路結石や皮膚疾患にも悪影響を及ぼすことがあります。適度な運動は体内循環を促し、代謝を整える役割も果たすため、健康維持の面からも運動は極めて重要です。

まとめると、ダルメシアンは犬種の中でも特に運動量を必要とする部類に入り、日々の生活において「体を動かす時間」と「頭を働かせる刺激」をバランス良く与えることが不可欠です。十分な運動を確保できれば、持ち前の明るさと賢さが発揮され、家庭内でも落ち着いた振る舞いを見せるようになります。逆に運動不足では、家庭生活に支障をきたすほどの問題行動につながりかねません。飼い主の生活スタイルがこの要求に応えられるかどうかが、ダルメシアンを迎えるうえで最大のポイントと言えるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

ダルメシアンは、その美しい白地に黒またはレバー(茶色)の斑点模様で世界的に知られている犬種です。その独特の外見は、一目見ればすぐにダルメシアンだとわかるほど特徴的であり、映画や広告などにも頻繁に登場するほどの人気を誇っています。しかし、その体の構造や毛色の背景、被毛の管理方法などには、見た目の華やかさ以上に奥深いポイントが隠されています。

まず体の特徴について触れると、ダルメシアンは中型から大型に分類される犬種で、成犬の体高は約55〜61cm、体重は20〜30kg前後が標準です。体格は非常に引き締まっており、筋肉質でバランスの取れた体型をしています。その姿はスピードと持久力を両立させるために最適化されており、走ることを得意とする歴史的背景を物語っています。胸は深く、背は真っ直ぐで、四肢は長くしなやか。これにより、長距離を軽快に走り抜ける能力を持っています。

頭部の特徴としては、適度な幅を持つ頭蓋と長めの口吻が挙げられます。目は丸くて表情豊かで、色は黒い斑点を持つ個体では暗褐色、レバー斑点を持つ個体ではやや明るい琥珀色を示すことが多いです。耳はやや高めについており、前方に垂れる形をしており、先端まで斑点が散らばるのが典型的な姿です。尾は適度に長く、軽くカーブしており、走る際のバランスを助けています。

次に、最も有名な特徴である被毛と毛色についてです。ダルメシアンの被毛は短毛で、手触りはなめらかで密に生えています。毛は光沢を帯びており、健康な個体は艶やかな毛並みをしています。毛色は基本的に白地に斑点模様が入るのですが、この斑点は子犬のときには存在しないのが特徴的です。ダルメシアンの子犬は真っ白に生まれ、生後2〜3週間頃から徐々に斑点が現れ始め、成長とともに模様が完成していきます。これは他犬種には見られないユニークな発達過程です。

斑点の大きさや配置は遺伝によって大きく異なり、左右対称ではありません。標準的な理想は、丸くはっきりとした斑点が全身に均等に分布している状態で、斑点の大きさは直径2〜3cm程度とされています。毛色の種類は大きく分けて「ブラック(黒斑)」と「レバー(茶斑)」の2種類が公認されており、黒斑は最も一般的でクラシックな印象を持ち、レバー斑はやや珍しく、落ち着いた雰囲気を醸し出します。

被毛の管理に関しては、短毛であるにもかかわらず意外にも抜け毛が多いという特徴があります。一年を通じて毛が落ちやすく、特に換毛期には白い毛が家具や衣服につきやすいため、こまめなブラッシングと掃除が欠かせません。短毛であるためトリミングの必要はありませんが、週に数回のブラッシングで皮膚の血行を促し、毛並みの艶を保つことができます。

さらに、皮膚は比較的敏感なため、シャンプーのしすぎは避けるべきです。皮脂を落としすぎると皮膚炎を招くことがあるため、月に1回程度を目安にし、汚れが気になるときには部分的に拭き取る程度で十分です。

ダルメシアンの体の特徴を総合すると、「走るために最適化された体格」「短毛ながら抜け毛が多い被毛」「白地に映える独特の斑点模様」という三つの要素が際立っています。その姿は美しさと機能性を兼ね備えており、見る者を惹きつける魅力を放っています。しかし同時に、日常生活では抜け毛や皮膚の敏感さといった面に配慮し、適切に手入れを行うことが大切になります。

里親・ブリーダー・値段

ダルメシアンは、その特徴的な斑点模様と華やかな外見から、映画やメディアで取り上げられることも多く、一時期は爆発的な人気を誇った犬種です。しかしその人気の陰で、十分な知識を持たないまま迎え入れられ、運動量やしつけの難しさに対応できず、飼育放棄されてしまうケースが少なくありません。そのため、里親募集の場でも比較的見かけやすい犬種であることをまず理解する必要があります。

里親としてダルメシアンを迎える場合、多くは動物保護団体や自治体の保健所・動物愛護センターを通じて探すことになります。保護される理由としては、飼い主の高齢化や転居といった事情のほか、「想像以上に活発すぎて手に負えなかった」というケースが目立ちます。つまり、里親として迎える場合には、成犬である可能性が高く、その犬の性格や行動特性がすでに形成されていることを前提に考える必要があります。ただし、保護団体を通じて迎える場合は、事前にトレーニングが施されていることも多く、またスタッフが個体ごとの性格を把握しているため、家庭に適した犬を紹介してもらえるメリットもあります。

一方、ブリーダーから子犬を迎える場合には、血統や健康状態に配慮された個体を選ぶことができます。ダルメシアンは先天性の聴覚障害や尿路結石といった遺伝的リスクがあるため、信頼できるブリーダーを通じて健康管理に力を入れている子犬を選ぶことが極めて重要です。優良なブリーダーは、BAER検査を実施して子犬の聴覚の有無を確認したり、親犬の健康診断を行ってから繁殖をさせたりしています。また、適切な社会化を子犬期から行っているブリーダーは、将来家庭犬として育てやすい個体を提供してくれるでしょう。

値段についてですが、ダルメシアンの子犬の価格は日本国内ではおおよそ20万円から40万円程度が相場とされています。毛色の美しさや斑点のバランス、血統書の有無、親犬の受賞歴などによっては、さらに高額になることもあります。特にショードッグの血統を持つ子犬や、珍しいレバー斑の個体は価格が高く設定される傾向があります。一方で、一般家庭向けのペットタイプの子犬であれば比較的手の届きやすい範囲に収まることが多いです。

ただし、購入時の価格だけでなく、その後の飼育費用を考慮することも不可欠です。ダルメシアンは中大型犬であるため、食費や医療費が小型犬に比べて高くなります。さらに、遺伝的な病気のリスクを考えると、定期的な健康診断や予防的な治療にかかる費用も見込んでおくべきです。また、十分な運動環境を整えるために広い庭や頻繁なドッグラン利用が必要になることもあり、生活スタイルや経済的余裕がマッチしているかを慎重に判断することが求められます。

総合的に言えば、ダルメシアンを迎える際には「外見の美しさ」だけで決めるのではなく、「自分の生活環境やライフスタイルが、この犬種の持つ特性に対応できるか」を冷静に考えることが最も重要です。信頼できるブリーダーや保護団体を通じて、健康面や性格を確認したうえで迎え入れることが、犬と飼い主双方の幸せにつながります。

ダルメシアンの写真集

写真をクリックすると拡大します

ダルメシアンの動画集

[再生は画像をクリック]

ダルメシアンの動画 その1

ダルメシアンの動画 その2

ダルメシアンの動画 その3

ダルメシアンの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

ダルメシアン(Dalmatian)に関する記事一覧

現在、ダルメシアンの記事はありません。

ダルメシアン(Dalmatian)に関する相談投稿

ダルメシアンの斑点って最初からあるの?子犬の時はどうなのか気になる

ダルメシアンっていえば、やっぱりあの白い体に黒い斑点がぱっと目をひくし、キャラクターや映画でもとにかく印象的な存在だと思います。でも、ふと「この斑点って、生まれた時からちゃっかりあるものなの?」って気になりだして、SNSとかYouTubeでダルメシアンの子犬の写真をあさってみたんですが、どうにも生まれたての赤ちゃんダルメシアンをちゃんと見た

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンの体臭について教えてください!

こんにちは。実は、ダルメシアンと暮らすことを真剣に考え始めているんですが、気になることがあって投稿させていただきます。

というのも、大型犬って体臭がキツいイメージがあるんですよね。特にダルメシアンは被毛が短くて、皮膚が直接外気に触れる機会も多そうだし。愛犬家の皆さんに、実際のところを聞いてみたいと思います。

実家で犬を飼っていた

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンの運動量について教えてください

みなさん、こんにちは。最近、ダルメシアンのことが気になってて、いろいろ情報を集めてるんですが、運動量の部分で悩んでます。

実は今、ワイマラナーを飼ってるんですけど、散歩大好きで毎日2時間近く付き合わされてます(笑)でも、そろそろ2頭目を検討していて、昔から憧れてたダルメシアンを迎えようかなって思ってるんです。

ダルメシアンって、

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンの運動量について教えてください!

こんにちは!来月、ダルメシアンのオスを迎える予定なんですが、運動量のことでちょっと不安があって投稿させていただきます。

現在、平日は朝6時から7時まで1時間程度の散歩と、夜7時から8時まで1時間程度の散歩を予定してるんですが、これって足りないですかね?

ダルメシアンって、もともと馬車の伴走犬として活躍してた犬種だって聞いて。それ

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンの被毛ケアについて教えてください

ダルメシアンを飼うことを検討しているんですが、あの特徴的な白地に黒い斑点の被毛のお手入れって実際のところどうなんでしょうか。犬を飼った経験がほとんどないので、正直よくわからないことだらけで困ってます。

まず気になるのが抜け毛の量です。ダルメシアンって短毛だから抜け毛は少なそうに見えるんですけど、実際はどうなんでしょう。短い毛だからこそ

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンと消防犬についての疑問

皆さん、こんにちは!最近、動物の歴史に興味を持ち始めました。

昨日、たまたまディズニーの101匹わんちゃんを見返してて、ふと疑問に思ったことがあって投稿させていただきます。

子供の頃から、ダルメシアンといえば消防犬!みたいなイメージがあったんですけど、実際のところ、現代の消防署でもダルメシアンって活躍してるんでしょうか?

昔の

.......(続きはここをクリック)ダルメシアンと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、ダルメシアンとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。