【実は飼いやすくて優しい甘えん坊、ボクサー犬】

ボクサーの基本情報(性格・しつけ・病気など)

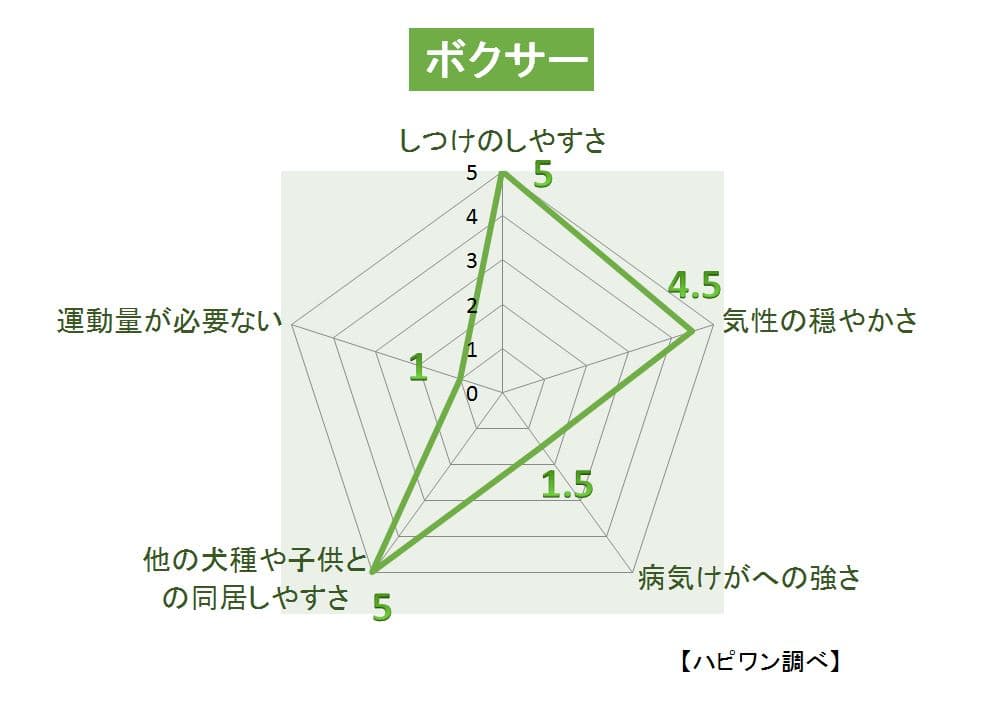

ボクサー

[英記]:Boxer

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:52cm~65cm

- ・体重:23kg~35kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・一見こわもて(強面)だが、優しく人懐っこい・甘えん坊といったギャップに魅力を感じる

・しつけは必ず、しっかりできる

・運動量多くても一緒に運動を付き合える・楽しめる、体力的にも大丈夫

・子供や他の犬との同居予定がある

・室内飼いの前提で、冷暖房のエアコンも完備している環境を用意できる

ボクサーはドイツ原産の犬種となります。始祖犬はブレンバイザーという、 マスティフ系の中央ヨーロッパで飼われていた狩猟犬で、 さらにグレート・デーンやテリア、 ブルドッグなどと交配され、より屈強な犬種として改良されました。

名前の由来は諸説あります。

・後ろ脚で立ち上がるようなスタイルを闘争の際に見せ、 その姿がスポーツのボクシングにおける「ボクサー」のようであることに由来する説。

・原産国ドイツで、食肉市場における呼び名、ドイツ語の『boxl』から来ているという説

・同じく、原産国ドイツにおいて、ドイツ語『beisser(噛みつく人の意味)』がなまったという説

また、ボクサーは主に、ドイツタイプとアメリカタイプが存在し、体格上の違いが大きくあります。

現在では、ボクサーはアメリカ・ヨーロッパを中心に人気の犬種として飼われています。

しつけのしやすさ

ボクサーはその筋肉質な体つきや精悍な顔立ちから、しばしば「強面で頑固そう」という印象を持たれがちですが、実際には非常に賢く学習能力が高い犬種です。元来、ボクサーは狩猟犬や軍用犬として活躍してきた歴史があり、指示を理解して遂行する力が優れています。そのため、適切な方法で向き合えば、しつけは比較的しやすい部類に入ります。ただし、ただ命令を押し付けるような訓練では、ボクサーは本来の明るく活発な性格を発揮できず、むしろ反抗心やストレスを募らせてしまう可能性があります。しつけを成功させる鍵は、飼い主がリーダーとして一貫性を持ちつつ、褒める・遊ぶといったポジティブな強化を組み合わせることにあります。

ボクサーは陽気で人間に寄り添うことが大好きな性格を持っています。飼い主の喜ぶ顔を見ると「またやってみよう」と意欲を高めるタイプなので、ご褒美のおやつや遊びを効果的に取り入れると習得は早い傾向にあります。特に基本的なコマンド、例えば「おすわり」「まて」「ふせ」などは子犬期から遊び感覚で教えるとスムーズに身につけやすいでしょう。また、繰り返しを嫌がらず楽しめる犬種なので、練習を短時間ずつ何度も行うことが有効です。長時間同じことを続けると集中力が途切れてしまうため、1回のトレーニングは10分程度を目安に、1日に複数回に分けるのが理想です。

ただし、ボクサーは興奮しやすい一面もあります。嬉しさのあまり飛びついたり、興奮状態からコントロールが難しくなることもあるため、早い段階で「落ち着くこと」を教えるのが大切です。来客時に静かに待つ、散歩中に引っ張らずに歩くなど、冷静さを身につける訓練は日常生活を快適に送るための必須課題といえます。この点を軽視すると、力強い体を持つボクサーは大人になってから制御が難しくなり、飼い主が困る場面が増えてしまうでしょう。

また、ボクサーは知的好奇心が旺盛で、単調な作業には飽きやすい傾向があります。そのため訓練内容を工夫することも必要です。例えば、ただ「おすわり」を繰り返すのではなく、「おすわり」から「まて」、そこから「よし」と連続的に発展させると犬にとっても楽しく取り組めます。さらに、知育玩具や嗅覚を使った遊びを取り入れると、ボクサーの学習意欲をさらに刺激できます。こうした工夫は、服従訓練の成功だけでなく、精神面の充実にもつながり、問題行動の予防にもなります。

もう一つのポイントは、飼い主自身の態度です。ボクサーは非常に感受性の高い犬種で、人の表情や声の調子に敏感です。怒鳴ったり強い力で押さえつけたりすると、恐怖や不信感を覚え、心を閉ざしてしまうことがあります。一方で、落ち着いた声で根気よく伝えれば理解を示しやすい傾向があります。したがって、感情的にならず冷静に対応できる飼い主にこそ、ボクサーのしつけは向いているといえるでしょう。

総合すると、ボクサーは賢く人懐っこいため、しつけのしやすさは中〜高いレベルにあります。ただしその成功には「ポジティブな強化」「一貫性のあるルール」「興奮をコントロールする訓練」「飽きさせない工夫」という4つの要素が欠かせません。これらを意識して接すれば、ボクサーは飼い主にとって信頼できるパートナーに育ち、家庭でも安心して暮らせる存在になるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

ボクサーは外見から「力強くて闘志あふれる犬」というイメージを持たれることが少なくありません。確かに筋肉質で精悍な姿は勇ましく見えますが、実際の性格は意外にも陽気で、人間への愛情にあふれる温厚な一面を持っています。家庭犬として暮らすボクサーの多くは「無邪気な子どものようだ」と表現されることが多く、飼い主や家族と過ごす時間を何よりも大切にします。甘えん坊で、常に人と一緒にいたがるため、留守番が長い生活にはあまり向かない性格といえるでしょう。

ボクサーは非常に社交的で、知らない人や他の犬に対しても敵意を示さないことが多いです。むしろ「遊びたい」という気持ちを前面に出すことが多く、来客に対しても歓迎の態度を示す傾向があります。ただし、状況をよく観察する能力も持ち合わせており、家族に危険が迫っていると判断した場合には頼もしい護衛犬に変わります。この「普段は温厚で、必要な時には頼れる防衛心を発揮する」という二面性は、ボクサーの性格を語る上で欠かせない特徴です。

ボクサーの性格を理解するうえで重要なのは、その高いエネルギーと遊び好きな気質です。子犬期だけでなく成犬になっても遊び心を忘れず、ボールを追いかけたり、飼い主と取っ組み合いをしたりすることを楽しみます。このため、精神的に満たされるためには日常的に十分な運動と遊びが必要です。もしこの欲求が満たされないと、退屈から破壊行動や過剰な吠えにつながることもあります。つまり、ボクサーの穏やかさを保つためには「心と体をしっかり使う」生活が不可欠といえるでしょう。

また、ボクサーは非常に忠誠心が強く、家族の一員としての意識を強く持つ犬種です。飼い主の指示をよく聞き、家族に寄り添う姿勢を崩しません。特に子どもとの関わりでは、その優しさが際立ちます。活発に走り回る子どもと一緒に遊びながらも、相手が小さいことを理解して加減する賢さを見せることもあります。ただし、体が大きく力が強いため、子犬や若犬の時期には興奮して勢い余ってしまうこともあるので、最初のうちは大人の見守りが欠かせません。

性格面での注意点として、ボクサーは寂しがり屋で孤独に弱い傾向があります。長時間の留守番や家族から無関心に扱われることは大きなストレスになりやすく、それが問題行動の原因になることもあります。ボクサーにとって何よりの安心材料は「家族と一緒にいること」であり、これは他の多くの犬種以上に強い特徴です。したがって、忙しくて十分に関わる時間が持てない家庭では、ボクサーの持つ本来の性格を活かすのは難しいかもしれません。

気性の面では、ボクサーは無用な攻撃性を見せにくい犬種です。しかし、強い守護本能を備えているため、脅威を感じた時には毅然と立ち向かいます。この防衛心は家庭に安心感をもたらす一方、飼い主が適切に導かないと過剰な警戒につながる場合があります。社会化トレーニングを子犬期からしっかり行い、人や環境に慣れさせることが、穏やかさを持続させるための大きな鍵となります。

総合すると、ボクサーの性格は「陽気で無邪気、社交的で愛情深い」が基本であり、「必要な時には頼れる守護者」にもなれるという幅広さを持っています。飼い主や家族と深い絆を築き、十分な遊びと関わりを与えられる環境では、その穏やかさと明るさが存分に発揮されるでしょう。見た目の力強さとは裏腹に、とても人懐こく温厚なパートナーとして長く寄り添ってくれる犬種なのです。

病気・けがへの強さ・寿命

ボクサーは筋肉質でがっしりとした体格を持ち、運動能力に優れた犬種です。そのため見た目の印象から「健康で病気にかかりにくい」と考えられることもありますが、実際には遺伝的な要因や体質により注意すべき病気が少なくありません。寿命は平均で10〜12年程度とされ、中型から大型犬としては標準的ですが、健康管理の仕方によってはこれより長く穏やかな老後を過ごす個体もいます。ここでは、ボクサーがかかりやすい病気やケガへの強さ、寿命を延ばすためにできる工夫について詳しく見ていきましょう。

まず、ボクサーに多く見られる病気として知られているのが「心臓疾患」です。特に心筋症や不整脈といった疾患は発症率が比較的高く、突然の失神や運動時の異常などを引き起こすことがあります。飼い主が注意深く観察し、定期的な健康診断で心臓の状態を確認することが欠かせません。早期に発見できれば投薬などで進行を遅らせることが可能ですので、かかりつけの獣医師と継続的な関係を築いておくと安心です。

次に注目すべきは「腫瘍性疾患」、特にがんの発症率の高さです。ボクサーは皮膚腫瘍や悪性腫瘍のリスクが比較的高い犬種として知られており、しこりや皮膚の異常は軽視できません。中年期以降には特に注意が必要で、日頃からスキンシップを兼ねて全身を触り、異変を早めに見つける習慣を持つことが大切です。早期発見・早期治療が生存率を大きく左右するため、飼い主の気づきが命を救うことにつながります。

さらに、ボクサーは短頭種に分類されるため、呼吸器系のトラブルにも注意が必要です。鼻が短いことで気道が狭くなり、特に夏の高温多湿な環境では熱中症のリスクが高まります。散歩や運動の際にはこまめな休憩と水分補給を行い、真夏の日中は外出を避けるなど、環境管理が欠かせません。ボクサーは活発で運動を好む性格を持っていますが、体質的に過度な運動は呼吸や心臓に負担をかけるため、無理のない範囲でバランスを取ることが重要です。

整形外科的な問題にも目を向ける必要があります。大型犬に共通する悩みとして股関節形成不全や関節炎などが挙げられ、ボクサーも例外ではありません。特に成長期に過度な運動をさせると関節への負担が大きく、将来的な疾患につながる恐れがあります。適度な運動と、関節に優しい床環境(滑りにくいマットの使用など)を整えることが予防の一助になります。サプリメントや適切な体重管理も有効な手段です。

また、皮膚のトラブルも比較的多く見られる犬種です。ボクサーは被毛が短く皮膚が直接刺激を受けやすいため、湿疹やアレルギー性皮膚炎が起こりやすい傾向にあります。特に食物や環境要因によるアレルギーが原因となることもあるため、症状が見られた場合にはフードの見直しや生活環境の調整が必要です。皮膚が赤くなったり痒がったりする行動が続くようであれば、早めに獣医師へ相談することをおすすめします。

寿命の面で言えば、ボクサーは平均的には10〜12年ですが、健康管理が行き届いている個体では14歳前後まで元気に過ごす例もあります。そのためには「定期的な健康診断」「適切な運動と食事」「ストレスを溜めない生活」の3本柱が欠かせません。特に中高齢期に差し掛かる7歳以降は、半年に1回程度の血液検査や画像診断を取り入れると、病気の早期発見に繋がります。

総合的に見て、ボクサーは体力的には強健で活発に活動できる犬種ですが、遺伝的に発症しやすい病気や体質的な弱点を抱えています。飼い主がそれらを理解し、予防的なケアを徹底することで、より長く健やかに寄り添ってもらえるでしょう。つまり「丈夫そうだから放っておいても大丈夫」という考えではなく、「弱点を理解したうえで守ってあげる」という意識こそが、ボクサーの寿命を延ばし、生活の質を高める最良の方法なのです。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

ボクサーはその外見から「闘犬のように攻撃的ではないか」と誤解されることがありますが、実際の性格は愛情深く、家庭の一員として他の犬や子どもともうまくやっていける可能性の高い犬種です。特に「遊び好きで明るい性格」「家族を大切にする強い愛情」という特徴が、同居のしやすさに直結しています。ただし、注意すべき点や配慮が必要な場面もあるため、ここでは詳しく掘り下げていきます。

まず、子どもとの関係についてです。ボクサーは非常に忍耐強く、子どもに対して優しい態度をとることが多い犬種です。無邪気な性格を持ち続けるため、子どもの遊び相手になることを楽しみ、エネルギッシュに走り回る姿は良き「兄弟犬」のように映ります。また、飼い主や家族を守ろうとする本能が強いため、子どもに危険が迫れば本能的に庇う動きを見せることもあります。こうした点から「子どもにとって信頼できるパートナーになりやすい犬種」といえるでしょう。

しかし、体が大きく筋力も非常に強いため、小さな子どもとの接触では勢い余って転ばせてしまうことがあります。これは悪意ではなく、あくまで遊びの延長や興奮からくる行動ですが、事故につながることもあるため注意が必要です。特に若いボクサーは遊びのスイッチが入りやすいため、大人が間に入りながら遊び方をコントロールしていくことが求められます。しつけとして「飛びつかない」「興奮したら落ち着く」というルールを早いうちから教えておくと、子どもとの関係もより安全で穏やかなものになるでしょう。

次に、他の犬との関係について考えてみましょう。ボクサーは基本的に社交的でフレンドリーな性格を持ち、他の犬と一緒に遊ぶことを楽しめるタイプです。特に同じように活発で遊び好きな犬種とは相性が良く、取っ組み合いをしたり走り回ったりすることでお互いに満足感を得られます。ただし、同じオス同士では縄張り意識や優位性を巡って衝突が起こる可能性もあります。このため、多頭飼いを検討する場合は性別の組み合わせや個体の相性を十分に考慮する必要があります。

さらに重要なのは、子犬の時期からの「社会化」です。ボクサーは知能が高いため、幼少期に他の犬や人と多く接することで「仲間と協調することが楽しい」という経験を積めば、成犬になっても落ち着いて接することができます。逆に社会化が不足すると、見知らぬ犬や人に対して警戒心を強め、不必要な攻撃性を見せるリスクが高まります。つまり、子犬の頃からの環境づくりが、他の犬や子どもと同居できるかどうかを大きく左右するのです。

猫など他の動物との同居についても触れておきましょう。ボクサーは本来狩猟本能を持っていますが、強すぎる獲物追跡欲はあまりなく、家庭で飼われる場合には猫や小動物とも共存できる可能性があります。ただし、初対面から放任するのではなく、徐々に慣らしていくプロセスが必要です。飼い主が適切にコントロールすれば、仲間として受け入れる柔軟さを示すケースも多いです。

全体的に言えば、ボクサーは「子どもに優しく、他の犬とも仲良くなれる」犬種であり、家族にとって頼もしい存在になりやすいといえます。しかしそれは自然に成立するわけではなく、飼い主のしつけや環境作りが土台になります。特に「体の大きさによる事故防止」「幼少期からの社会化」「多頭飼いでは相性の見極め」という3つのポイントを押さえることが、同居を成功させるカギです。

まとめると、ボクサーは愛情深く遊び好きな性格を持っており、子どもや他の犬と暮らす環境に適応しやすい犬種です。ただし、その大きな体とエネルギッシュな性格が時に無自覚なトラブルを招くことがあるため、飼い主の管理と適切なしつけが不可欠です。その前提さえ守られれば、ボクサーは「家族みんなの友達」であり「子どもの最高の遊び相手」となり、家庭に温かさと安心感をもたらすでしょう。

運動量の多さ

ボクサーは、その力強い筋肉質の体つきと無尽蔵とも思えるエネルギーからわかるように、非常に運動量の多い犬種です。もともと狩猟や護衛といった人間の作業に従事してきた歴史を持ち、体力や持久力を兼ね備えています。そのため、家庭犬として飼育する際にも相応の運動と刺激が不可欠です。運動不足に陥ると、ストレスや退屈から問題行動(家具の破壊、無駄吠え、飛びつきなど)につながる可能性が高くなります。ここでは、ボクサーに必要な運動量の目安や適切な運動方法について、詳しく見ていきましょう。

まず、ボクサーに必要な運動時間は1日あたりおよそ2時間以上が理想的とされています。これを1回でまとめて行うのではなく、朝と夕方に分けて散歩や運動を取り入れるのが現実的です。単なるのんびりした散歩だけでは不十分で、ジョギングや軽い自転車運動、広い場所での自由運動など「全身を使う活動」が必要になります。ボクサーは俊敏で瞬発力に優れているため、ダッシュやフリスビー遊びといったアクティブな運動も喜んで取り組みます。

また、ボクサーは頭脳明晰で知的好奇心が強い犬種です。そのため、単なる体力消耗だけでなく「頭を使う運動」も重要です。代表的なものにアジリティ(障害物競技)や服従訓練を兼ねた遊びがあります。例えば、ボールを投げて「持ってこい」をさせるだけでなく、「座って待つ」「指示を聞いてから走り出す」といった課題を組み合わせると、精神面の満足感も得られます。こうした工夫は、運動量を補うと同時に、ボクサーの落ち着きを育てる効果もあります。

しかし、注意が必要なのは「やりすぎ」によるリスクです。ボクサーは短頭種に属するため、呼吸器系がやや弱く、特に暑い季節の過度な運動は熱中症を招きやすくなります。真夏の日中に激しい運動をするのは危険で、早朝や夕方の涼しい時間帯に切り替えることが望ましいです。また、成長期の子犬に関しては、過剰な運動が関節や骨格の形成に悪影響を及ぼす可能性があるため、散歩や遊びは年齢に応じて調整する必要があります。

さらに、運動は必ずしも「外で長時間走り回る」だけではありません。家庭内でも工夫次第でエネルギーを発散できます。たとえば、知育玩具にフードを入れて与えたり、簡単なトリックを教えるトレーニングを遊びの延長で行ったりすることも、精神的な運動として有効です。ボクサーは「飼い主と一緒に活動する」こと自体を大きな喜びと感じるため、単に走らせるだけでなく「一緒に取り組む」という形を大切にすると、満足度がより高まります。

散歩においても、ただ歩くだけでなく、コースに変化をつけることが効果的です。街中だけでなく公園や自然の多い場所を取り入れると、嗅覚を使った探索活動ができ、精神的な充足感につながります。ボクサーは刺激を受けることで「疲れる」犬種であり、単調な散歩を長時間するよりも、多様な経験を伴う運動の方が満足度が高くなるのです。

また、ボクサーは飼い主のライフスタイルに大きく影響を与える犬種でもあります。十分な運動をさせるためには、飼い主自身がアクティブな生活を送ることが理想的です。ランニングやハイキングなど、アウトドア活動が好きな家庭では、ボクサーは最高のパートナーになります。一方で、運動量を確保できない環境で飼育すると、犬も飼い主も双方にとってストレスとなるため、迎え入れる前に「運動を日課にできる生活スタイルかどうか」を確認しておく必要があります。

総合すると、ボクサーの運動量は中型犬の中でも特に多い部類に属し、1日2時間以上の運動と頭を使う遊びが不可欠です。その一方で、体質的に呼吸器や関節に負担をかけすぎない配慮も欠かせません。運動は単なる体力消耗ではなく「心身をバランスよく満たす活動」として考えることが大切であり、その実践によってボクサーはより穏やかで満足した家庭犬として暮らすことができるのです。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

ボクサーは、その名前が示す通り「ボクサー(拳闘家)」のような力強い外見を持つ犬種です。全身にバランスよく発達した筋肉と引き締まった体つきは、俊敏さと持久力を兼ね備えていることを示しています。外見の印象は威厳に満ちていますが、動きは軽快で、遊び心にあふれる姿からは愛嬌も感じられます。ここでは、ボクサーの体の構造、被毛の特徴、毛色のバリエーションについて詳しく解説していきましょう。

まず体格についてですが、ボクサーは中型から大型犬に分類されます。雄の体高は約57〜63センチ、体重は30キロ前後、雌はやや小ぶりで体高53〜60センチ、体重25キロ前後が一般的です。骨格はしっかりとしており、胸部は広く深く、肩から腰にかけて流れるように筋肉がついています。脚はまっすぐで力強く、後肢には特に発達した筋肉が見られ、これが俊敏な動きや跳躍力を支えています。走る姿はしなやかでパワフル、かつ無駄のない動作が特徴です。

顔立ちについては、ボクサーを最も印象づける部分といえるでしょう。短めのマズルにやや上向きの鼻先、強く張った頬の筋肉が特徴的で、力強さと精悍さを感じさせます。この独特の顔立ちは「アンダーショット(下顎が上顎より前に出る咬合)」によるもので、口元がやや突き出た形になります。目は暗色で大きく、表情には賢さや優しさ、時にはユーモラスな雰囲気がにじみ出ます。耳は自然な垂れ耳が主流で、国や地域によっては断耳されている場合もありますが、近年では動物福祉の観点から自然な耳を保つケースが増えています。尾についても同様で、断尾されることが多かった歴史がありますが、現在では自然な尾を持つ個体が多く見られます。

被毛は短く密集しており、光沢があって滑らかな手触りを持ちます。ダブルコートではなくシングルコートであるため、寒さにはやや弱い傾向があります。そのため冬場の散歩では防寒着を着せてあげるなど、環境に応じた配慮が必要です。一方で被毛の手入れは比較的容易で、抜け毛はあるものの短いため掃除やブラッシングに大きな手間はかかりません。週に1〜2回程度のブラッシングで健康な被毛を維持でき、皮膚の血行促進や異常の早期発見にもつながります。

毛色については、主に「フォーン」と「ブリンドル」の2種類が認められています。フォーンは淡い黄褐色から濃い赤褐色まで幅があり、最もポピュラーな毛色です。ブリンドルはベースの毛色に黒い縞模様が入るタイプで、縞の濃淡や幅によって個体ごとに異なる美しさを見せます。いずれの毛色においても、顔のマスク(口周りの黒い部分)が特徴的で、表情を際立たせる要素となっています。また、胸や足先、顔に白斑が入る個体も多く、これがボクサーの精悍さの中に柔らかさや親しみやすさを与えています。

なお、白いボクサーも一定数生まれますが、繁殖基準上ではスタンダードに含まれない場合があります。白い被毛を持つ個体は耳が聞こえにくい「先天性聴覚障害」を持つリスクがやや高いため、飼育の際には配慮が必要です。ただし性格や健康状態が良好であれば、家庭犬として暮らす上で特に問題はありません。

体の特徴として忘れてはならないのが「表情の豊かさ」です。ボクサーは顔の筋肉が発達しているため、喜びや不満、好奇心といった感情が表情に出やすく、飼い主とのコミュニケーションに役立ちます。その表情はしばしば「人間臭い」と表現され、愛犬家を魅了する理由のひとつになっています。

総合すると、ボクサーは力強く均整の取れた体格、短く光沢のある被毛、精悍ながらもユーモラスな顔立ちを特徴とする犬種です。外見の勇ましさと内面の陽気さとのギャップも、この犬種の大きな魅力といえるでしょう。家庭犬として暮らす上では、体の特徴を理解して寒さや皮膚の弱点に配慮しつつ、日々のケアを丁寧に行うことが大切です。その結果、ボクサーの持つ美しい姿と表情豊かな魅力を長く楽しむことができるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

ボクサーは世界的に人気のある犬種で、特にヨーロッパやアメリカでは家庭犬や作業犬として広く親しまれてきました。しかし日本においては、人気犬種ランキングの上位に入るほどではなく、飼育頭数も限られています。そのため、里親募集やブリーダーからの入手には、やや情報収集と時間が必要となるのが現状です。ここでは、ボクサーを迎える際の里親制度、信頼できるブリーダーの見極め方、そして購入価格の目安について解説します。

まず、里親としてボクサーを迎える方法についてです。日本国内でも動物愛護団体や保護施設を通じてボクサーが里親募集に出ることはありますが、数は多くありません。主に飼育放棄や繁殖引退、または飼い主の事情による手放しなどが理由です。ボクサーは体力や運動量が非常に多い犬種であるため、飼い主が十分に対応できず手放されるケースも少なくありません。里親を検討する際には、その犬の年齢や健康状態、過去の飼育環境をよく確認し、自分のライフスタイルに合っているかを見極めることが大切です。特に成犬を迎える場合は、性格や癖がある程度出来上がっているため、相性を確かめながら慎重に検討するとよいでしょう。

ブリーダーから迎える場合、信頼できる繁殖者を選ぶことが非常に重要です。ボクサーは前述したように心臓疾患や腫瘍などの遺伝性疾患が比較的多い犬種であるため、無計画な繁殖を行う業者から購入すると、将来的に大きな病気のリスクを抱える可能性があります。優良なブリーダーは、親犬に対して健康診断や遺伝子検査を行い、病気のリスクを最小限にする努力をしています。また、子犬を清潔な環境で育て、社会化の基礎を始めから身につけさせるなど、飼い主の元へ渡る前から大切に育てています。ブリーダーを訪れる際には、犬舎の清潔さ、親犬や子犬の健康状態、そして繁殖に対する考え方を直接確認することが欠かせません。

価格については、日本国内でブリーダーから子犬を迎える場合、一般的に20万〜40万円程度が相場となっています。血統や外見の特徴(マスクの入り方や毛色、体格のバランス)、さらにショータイプかペットタイプかによって価格は大きく変動します。特に海外のチャンピオン犬を血統に持つ子犬や、ブリンドルの模様が美しい個体などは高額になることがあります。また、輸入犬を検討する場合には、輸送費や手続き費用を含めて50万円以上になるケースもあります。

一方で、ペットショップで見かけることは少なく、専門ブリーダーから直接迎えるのが一般的です。希少性が高いため、希望する毛色や性別の子犬を探すには時間がかかることもあります。予約や順番待ちが必要になる場合も多いので、迎え入れを検討している場合は早めに情報収集を始めることが賢明です。

費用は購入時の価格だけではなく、その後の飼育費用も考慮する必要があります。ボクサーは中型から大型犬に分類されるため、食費や医療費は小型犬に比べて高くつきます。また、遺伝性疾患に備えて定期的な健康診断や予防的なケアを行うことを考えると、年間で数十万円の維持費がかかると想定しておくべきです。

まとめると、ボクサーを迎える方法は「里親」か「ブリーダー」からが現実的であり、それぞれにメリットと注意点があります。里親の場合は保護犬として新しい家庭を得られる喜びが大きい一方で、性格や健康状態に個体差があります。ブリーダーから迎える場合は、健康面や血統に安心感を持てる反面、価格は高額になります。いずれにしても大切なのは「長期的に責任を持って世話ができるか」という視点であり、価格や入手方法よりも、犬の一生を通じて幸福に暮らせる環境を整えられるかどうかが最も重要です。

ボクサーは、力強さと温厚さを兼ね備えた魅力あふれる犬種ですが、その魅力を十分に発揮させるためには、迎える段階から慎重に準備を進めることが求められます。信頼できるルートで出会い、しっかりとした知識と覚悟を持って迎え入れれば、ボクサーはかけがえのないパートナーとして長い年月を共に過ごしてくれるでしょう。

ボクサーの写真集

写真をクリックすると拡大します

ボクサーの動画集

[再生は画像をクリック]

ボクサーの動画 その1

ボクサーの動画 その2

ボクサーの動画 その3

ボクサーの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

ボクサー(Boxer)に関する記事一覧

犬は高所恐怖症になるの?高いところは犬たちにとっても危険。

人間には個人差はあるものの、高所恐怖症が存在します。

では、人間と一緒に行動することがなにかと多い、大切なパートナーである犬たちには高所恐怖症はあるのでしょうか?

本稿はそういった疑問に対してお送りいたします。

.......(続きは以下ボタンから)

ボクサーと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、ボクサーとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。