【日本古参の愛され犬、狆(ちん)】

狆(ちん)の基本情報(性格・しつけ・病気など)

狆(ちん)

[英記]:Japanese Chin

-

◇基本データ

- ・サイズ: 小型犬

- ・体高:23cm~26cm

- ・体重:3kg~4kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・しつけやすい、大人しく飼いやすい犬が良い

・お留守番もしてもらいたい・する機会が割とある

・運動量は特に求めない

・室内でエアコンなどの設備は惜しみなく使いながら飼える

狆(ちん)は原産が日本となる犬種ですが、起源としては、はっきり分かっていないのが現状です。

その始祖犬が大陸からどうやって渡来したのか、諸説あります。

スペイン原産のスパニエルを始祖とする中国原産ペキニーズの流れを汲むとも言われています。 6?9世紀ごろに起源を発するように言われていますが、遣唐使が持ち帰ってきた説、 新羅の皇帝から聖武天皇に献上された説、仏教徒とともに大陸から渡来してきた説、などなど、 様々な説がありますが、真偽がはっきりしていません。

いずれにせよ、大陸側から日本へ渡来してきたのち、改良されていき今の形になったようです。

その後、江戸時代に入り、狆は大名や大奥を中心にして流行し、当時の上流社会の女性の間で、 手元で抱いて可愛がるための犬として人気が出ました。当時の歌舞伎や落語の中にも登場しています。

また、町民にとっては狆を飼うことがステータスになっていたようです。

「生類憐れみの令」で有名な5代将軍の徳川綱吉も、狆を飼っていました。

日本語の『ちんくしゃ』という、醜いものや不細工なものを形容する言葉は、 「狆(ちん)がくしゃみをしたような顔」という言葉を短縮したところから由来するという説があるようです。

黒船来航後の海外との国交再開後に、日本文化の海外への輸出に伴い、 狆も海外にもたらされるようになっています。

特に、ペリーが持ち帰ったとされる4匹のうち、2匹はイギリスのビクトリア女王の元に献上されています。

また、『狆(ちん)』という呼び名は、『小さい犬』という言葉が縮まったものだと言われています。

海外での呼び名は、19世紀には「ジャパニーズ・スパニエル」と呼ばれていましたが、 その後、呼称が改名され「ジャパニーズ・チン」になりました。

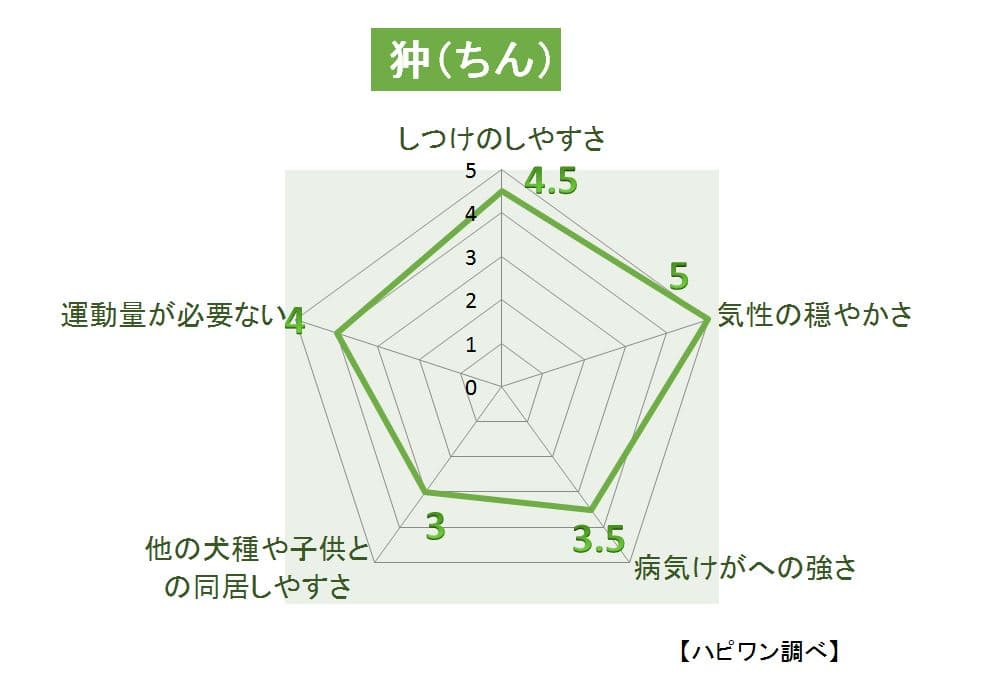

しつけのしやすさ

狆は、日本原産の愛玩犬として古くから大切に飼われてきた歴史を持つ犬種で、その背景からもわかるように、人との暮らしに適応しやすい性質を備えています。しつけのしやすさという観点では、非常に大きな利点をもつ犬種といえますが、同時に飼い主の接し方によっては少々気難しくなることもあるため、特徴を理解して対応することが重要です。

まず、狆の性格の基本には「飼い主に対して非常に忠実で愛情深い」という点が挙げられます。人の感情をよく読み取り、落ち着いた家庭環境に溶け込みやすい傾向があります。しつけにおいては、この「人に寄り添う姿勢」が大きな味方となり、子犬の頃から丁寧に教えていけば、比較的スムーズにトイレトレーニングや基本的なコマンド(おすわり、待て、来いなど)を覚えてくれます。特に食欲を適度に利用しながらポジティブな方法で褒めていくと、学習意欲を高めやすいです。

しかし、狆は非常に繊細な神経を持つ犬種でもあります。厳しい叱責や強制的な訓練は逆効果となり、恐怖心や不安を抱かせてしまう場合があります。一度不安を覚えると、その記憶を長く保持する傾向があり、結果的にしつけが難航することもあります。したがって、しつけの際は「褒めることを基本に据える」「できたらすぐに小さなご褒美を与える」「失敗しても過剰に叱らず淡々とリトライさせる」というスタンスが最適です。

また、狆は一般的に無駄吠えが少ない犬種とされていますが、寂しがり屋な側面があるため、長時間の留守番に不慣れだと吠えやすくなることがあります。この点に関しては、子犬の時期から「短時間の留守番に慣れさせる」「帰宅時に過剰に騒がず自然に振る舞う」などの工夫を行うと、落ち着いた大人の狆へと成長していきます。

社会化についても触れておく必要があります。狆は家庭犬として人に寄り添うことを得意とする一方で、外の刺激に慣れていないと臆病な一面が出やすい犬種です。子犬のうちから他の犬や人と触れ合う機会を適度に与えることで、精神的に安定しやすくなり、無駄な警戒心を持たずに過ごせるようになります。社会化不足の狆は、音や見知らぬ人に対して過敏に反応することもあるため、安心感を与えながら少しずつ世界を広げていくようにすると良いでしょう。

加えて、狆は賢さを持ちながらも頑固な一面をあわせ持つ犬種でもあります。特に成犬になってから新しいルールを覚えさせようとすると、「今さら変えたくない」と抵抗することがあります。そのため、基本的なしつけは子犬期の早い段階で始めるのが理想です。日常生活に必要なルールを一貫性をもって教えることが、飼い主との信頼関係を深め、良好な暮らしにつながります。

まとめると、狆のしつけは「難しすぎず、しかし繊細な気質に配慮が必要」という特徴があります。褒めながらの学習を通じて、狆は自ら進んで飼い主に従おうとする姿勢を見せてくれるでしょう。叱るよりも褒める、無理に従わせるよりも寄り添う、という方針を徹底すれば、狆との生活は非常に心地よく、安定したものとなります。

気性の穏やかさ・性格

狆は日本古来の愛玩犬として、宮中や武家の奥方に抱かれ、静かな生活の中で大切に育てられてきた歴史を持っています。そのため、他の犬種と比べても特に落ち着きのある性格が特徴であり、今日に至るまで「穏やかな伴侶犬」として世界中で愛され続けています。

まず、狆の大きな特徴は「温厚で控えめな気質」にあります。活発さや荒々しさを前面に出すことは少なく、むしろ人の様子をよく観察し、その場の空気に合わせて行動するような賢さを持ち合わせています。飼い主が穏やかに過ごしていると狆も静かに寄り添い、一方で家族が遊び始めると楽しそうに輪に加わるといった、柔軟な性格を示すことが多いのです。

さらに、狆は非常に社交的で、人懐っこい面を持っています。初対面の人や訪問客に対しても過剰に警戒することは少なく、むしろ柔らかい態度で接することが多い犬種です。特に飼い主に対しては深い愛情を示し、常に一緒にいたいという気持ちを行動で表現します。これは分離不安の原因となる場合もあるため注意が必要ですが、裏を返せば「人と強く結びつく能力が高い」ということを意味しています。

また、狆は一般的に吠え声が控えめで、無駄吠えをほとんどしない犬種として知られています。これは都会の集合住宅などでも飼いやすい理由の一つです。もちろん全く吠えないわけではなく、何か異変を感じたときにはしっかりと知らせる能力を持っていますが、必要以上に周囲を騒がせることはあまりありません。この点でも「落ち着いた性格」という評判を裏付けています。

一方で、狆は非常に繊細で感受性が強いという面もあります。飼い主の感情を敏感に察知し、声のトーンや表情の変化に影響されやすいのです。そのため、飼い主が怒っていたり、家庭内の雰囲気が荒れていたりすると、狆は不安を抱えやすくなります。これはストレスとなり、食欲不振や元気のなさといった形で表れることもあります。したがって、狆にとっては穏やかで安定した家庭環境が何より重要です。

遊び好きな一面も忘れてはなりません。狆は元々小型犬でありながら、猫のように軽やかな動きを見せることがあり、高い場所に上がったり素早く方向転換したりする姿が見られます。室内でおもちゃを使って遊んだり、短時間の散歩でリフレッシュしたりすることで、その陽気で楽しい性格が引き出されます。特に子どもと一緒に遊ぶときには、狆の優しい気質がよく表れ、相手に合わせながら無理なく関わろうとする様子が見られるでしょう。

頑固さについても触れる必要があります。狆は基本的に従順ですが、自分の気持ちを大切にする面も持っており、嫌なことに対しては頑なに拒否することがあります。たとえば爪切りやシャンプーを嫌がる子も少なくありません。この場合も無理に押さえつけるのではなく、時間をかけて慣らす、あるいは専門家の手を借りることが大切です。このような頑固さもまた、狆の個性の一部といえます。

総じて、狆の性格は「穏やかで社交的、かつ繊細で愛情深い」と表現できます。現代の忙しい生活の中で、静かに寄り添ってくれる存在として非常に適しており、家族の一員として強い絆を築きやすい犬種です。ただし、その繊細さゆえに環境や接し方によってはストレスを抱えることもあるため、飼い主が常に安心感を与える存在であり続けることが重要です。狆の持つ優雅で柔らかな気質は、飼い主との信頼関係の中でこそ真価を発揮します。

病気・けがへの強さ・寿命

狆は小型犬でありながら比較的丈夫な犬種に分類されることが多く、適切に飼育すれば長寿を全うするケースが少なくありません。平均寿命は12〜15歳程度とされており、中には16歳以上まで元気に過ごす個体も見られます。しかし、犬種特有の体の構造や遺伝的傾向から注意すべき病気やけがのリスクが存在するため、それらを理解して日常生活で予防していくことが大切です。

まず大きな特徴として挙げられるのは「短頭種」である点です。狆は鼻が短く、顔がつぶれたように見える独特の頭部構造をしています。このため「短頭種気道症候群」と呼ばれる呼吸器系の問題を抱えやすい傾向があります。具体的には、軟口蓋が長すぎたり、鼻孔が狭かったりすることで、呼吸がスムーズに行えないことがあります。特に夏場の高温多湿の環境では熱中症のリスクが高まるため、エアコンによる温度管理や日中の散歩を避けるといった工夫が必須です。

また、狆は目が大きく前方に出ているため、眼の病気やけがに注意が必要です。角膜炎や結膜炎といった炎症、さらに外部からの物理的刺激による角膜潰瘍などが代表的です。散歩中に草や枝で目を傷つけることもあり得るため、日頃から目の状態をチェックし、赤みや涙の増加があれば早めに動物病院を受診することが望まれます。

骨格に関しては、小型犬に多い「膝蓋骨脱臼(パテラ)」が狆にも見られることがあります。後ろ足の膝のお皿が外れやすい状態で、軽度であれば生活に大きな支障はありませんが、重度になると歩行困難や痛みを伴うことがあります。床が滑りやすい環境での生活はリスクを高めるため、カーペットを敷くなどの配慮が効果的です。また、肥満も関節に負担をかける要因となるため、体重管理は欠かせません。

心臓病のリスクについても触れる必要があります。狆は比較的長寿な犬種ですが、高齢になると「僧帽弁閉鎖不全症」といった心臓疾患を発症することがあります。初期には咳が出やすくなり、進行すると運動を嫌がる、呼吸が荒くなるなどの症状が見られます。定期的な健康診断、とくに心臓の聴診や超音波検査を行うことで、早期発見と治療が可能になります。

さらに、消化器系の問題も起こりやすい犬種といえます。狆は比較的食が細い個体も多く、環境の変化やストレスによって食欲が落ちることがあります。また、吐きやすい体質を持つ子も少なくありません。胃腸のトラブルは大きな病気に直結することもあるため、食欲や排便の状態を日々観察し、異常が続く場合は早めに受診しましょう。

皮膚疾患についても、狆の被毛や皮膚はデリケートなため注意が必要です。特に湿気の多い季節には皮膚炎や外耳炎を起こしやすくなります。定期的なブラッシングやシャンプーで清潔を保ち、耳の中もこまめに確認してあげることが予防につながります。

まとめると、狆は小型犬の中では比較的丈夫で長寿を期待できる犬種ですが、呼吸器、眼、関節、心臓、皮膚といった部位に特有のリスクを抱えています。これらの弱点を理解したうえで、日常生活における環境の整備や定期的な健康診断を行えば、狆は穏やかで快適な老後を迎えることができるでしょう。狆の寿命は、飼い主の配慮とケア次第で大きく延びる可能性があり、健康を守る姿勢がそのまま長生きへとつながっていきます。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

狆は古くから「愛玩犬」として人間と共に暮らしてきた歴史を持ち、その性格は非常に温和で社交的です。そのため、他の犬や子どもとの同居に関しても比較的適応しやすい犬種といえます。ただし、狆特有の繊細さや体格の小ささを考慮したうえで接し方を工夫する必要があります。

まず他の犬との関係についてですが、狆は基本的に闘争心が薄く、穏やかな性格のため他犬とのトラブルは少ない傾向にあります。相手に対して過剰に威嚇することはあまりなく、むしろ相手の様子を観察して、必要以上に関わらないという距離感を取ることも多いです。そのため、多頭飼育を考える場合には比較的導入しやすい犬種といえます。ただし、活発でエネルギッシュな犬種と一緒に暮らす場合、狆が体格差や気質の違いに圧倒されてしまうこともあるため、相性を見極めることが大切です。

また、狆は社会性が高く、人懐っこさを持っているため、子犬の頃から他犬との交流を経験させると、成犬になっても柔軟に他犬と関われるようになります。ドッグランや散歩でのすれ違いなど、小さな場面から慣らしていくことがポイントです。逆に社会化不足のまま成長すると、臆病さが前面に出て他犬を避けるようになることがあり、その場合は無理に交流させず少しずつ慣らしていく必要があります。

次に子どもとの関係についてです。狆は小型犬の中でも特に「相手に合わせる力」が高い犬種で、無邪気な子どもの相手もある程度受け止められる柔らかさを持っています。攻撃性が低く、むやみに噛んだり吠えたりすることが少ないため、子どものいる家庭にも向いています。ただし、狆は身体が小さく骨も細いため、子どもの不用意な抱っこや強い接触は大きなけがにつながる危険性があります。小さな子どもがいる家庭では、大人が常に見守りながら接触をコントロールすることが必須です。

また、狆は非常に繊細な心を持っているため、子どもの激しい動きや大きな声に驚いてしまうこともあります。最初から無理に触れ合わせるのではなく、狆が安心して近づけるように子どもに接し方を教えてあげることが重要です。たとえば「優しくなでる」「追いかけない」「抱っこは大人と一緒にする」といったルールを設けることで、狆と子どもの双方が安心して暮らせる環境を整えることができます。

他のペットとの同居についても触れておきましょう。狆は猫のように身のこなしが軽やかで、他の小動物に対しても過剰な狩猟本能を示すことはあまりありません。実際に猫と一緒に穏やかに暮らしている家庭も多く報告されています。ただし、急な動きや予測不能な行動をする小動物(ハムスターや小鳥など)とはストレスや事故の原因になり得るため、同居には細心の注意が必要です。

総じて、狆は「他者と調和して暮らす能力が高い犬種」といえます。他の犬や子どもに対して攻撃性を示すことが少なく、むしろ寄り添うような態度を見せることが多いのです。ただし、その反面、身体的には非常にデリケートであり、繊細な気質を持っているため、周囲の人間が狆の立場を理解し、環境を整えてあげることが求められます。適切な配慮さえあれば、狆は家庭の中で誰とでも穏やかに暮らせる、優れた伴侶犬としての魅力を存分に発揮するでしょう。

運動量の多さ

狆は小型の愛玩犬であり、他の犬種と比べると必要とする運動量は多くありません。その歴史的背景を見ても、狆は狩猟や牧畜のような労働を目的として生まれた犬ではなく、宮中や武家の邸宅で人に寄り添うために改良されてきた犬種です。そのため、日常生活における活動量は比較的少なく、運動を過剰に必要とするタイプではありません。

一般的に、狆に必要な運動量は1日2回、各20分程度の散歩で十分とされます。散歩も早歩きやランニングといった激しい運動をする必要はなく、あくまで軽いウォーキングで外の空気を吸い、適度な刺激を受けることが主な目的となります。狆は室内でも十分に遊びながらエネルギーを発散できる犬種なので、広い庭やドッグランがなくても問題はありません。

ただし、運動が不要というわけではありません。狆は小型犬の中でも猫のような俊敏さを見せる犬種であり、ときには高い場所にひょいと飛び乗るなど活発な動きを見せることがあります。そのため、室内でボール遊びやおもちゃを使った短時間の遊びを取り入れると、狆の運動欲求を満たすことができます。狆自身は長時間の運動を望むわけではありませんが、飼い主と一緒に遊ぶこと自体を楽しむ傾向があるため、精神的な満足感を与える意味でも日々の運動は欠かせません。

一方で注意すべき点は、狆が「短頭種」であることです。鼻が短く呼吸がしにくいため、激しい運動や暑い環境での散歩は大きな負担になります。特に夏場の炎天下での散歩は熱中症のリスクを高めるため避けなければなりません。朝夕の涼しい時間帯を選ぶ、屋内で遊ばせるなどの工夫が必要です。また、寒さには比較的強いといわれていますが、極端に冷える環境ではやはり体力を消耗するため、防寒対策をしてあげるのが望ましいです。

もう一つの注意点は「肥満防止」です。狆は運動量が少なくても満足できる犬種である一方、食欲旺盛な個体もおり、活動量が不足するとすぐに体重が増加してしまう可能性があります。肥満は関節や心臓への負担を増やし、健康寿命を縮める原因となります。そのため、必要最低限の散歩や遊びを毎日継続することは健康維持に直結します。運動量は多くなくても「毎日続けること」が重要なのです。

狆は高齢になってからも比較的元気に過ごす犬種ですが、加齢とともに関節や心臓に負担がかかりやすくなります。この時期には若い頃と同じペースで散歩をする必要はなく、体調や歩調に合わせて短時間に切り替えるなどの工夫をしてあげましょう。外の世界を感じるだけでも精神的な刺激となり、健康維持につながります。

まとめると、狆の運動量は決して多くはなく、日常的な散歩と室内での軽い遊びで十分に満足します。しかしその一方で、過剰な安静は肥満や筋力低下を招き、反対に激しすぎる運動は呼吸器や関節に負担をかける可能性があります。大切なのは「適度な量と無理のない内容」で運動を取り入れることです。狆は飼い主との時間そのものを楽しむ犬種なので、短い散歩や軽い遊びであっても、飼い主と一緒に過ごすことで心身ともに満たされます。運動の目的は体力づくり以上に、精神的な安定や絆を深めることにあるといえるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

狆は、日本を代表する古来の愛玩犬であり、その独特の外見と優雅な雰囲気は多くの人を惹きつけてきました。体格、被毛、毛色のすべてにおいて特徴的であり、他犬種にはない独自の魅力を持っています。

まず体格についてです。狆は小型犬に分類され、体高はおおよそ25センチ前後、体重は3~6キロ程度と非常にコンパクトです。骨格は華奢でありながらもバランスが取れており、全体的に丸みを帯びた優美な印象を与えます。脚は比較的細く長さもほどよく、動きは軽やかでしなやかです。そのため歩く姿には独特の上品さがあり、「まるで舞うように歩く」と表現されることもあります。

頭部の特徴は特に印象的です。狆は短頭種であり、鼻が短く、額が大きく丸いのが特徴です。マズルがつぶれたように見える顔立ちは、可愛らしさと気品を併せ持っています。目は大きく、やや前方に突出しており、黒くつややかな瞳が特徴的です。この目は非常に感情豊かで、飼い主に向ける視線からは愛情や安心感が伝わってきます。ただし、この構造ゆえに目の病気や外傷には注意が必要です。耳は垂れ耳で、長い飾り毛が流れるように生えており、顔の可愛らしさを一層引き立てています。

次に被毛についてです。狆はシングルコートに分類され、下毛は少なく、絹糸のようになめらかな長毛が全身を覆っています。被毛は柔らかく、光沢があり、手触りは非常に優雅です。耳、首回り、胸、尻尾には特に豊かな飾り毛が発達し、歩くたびにふわりと揺れる姿は気品そのものです。尻尾は背の上に大きく巻き上げられ、長い毛が流れるように垂れるのも狆特有の魅力です。

毛色については、白地に黒または赤(レッド)の斑が入るのが標準とされています。もっとも多く見られるのは「白黒(しろくろ)」で、純白の地に漆黒の模様が映える美しいコントラストが特徴です。次に「白赤(しろあか)」があり、赤といっても明るい茶色から深みのあるセピア色まで個体差があります。模様の入り方には大きなバリエーションがあり、顔に左右対称に模様が入るもの、片側だけに色が乗るものなどがあり、その子ごとの個性が際立ちます。中でも「鼻筋に白いすじ(ブレーズ)」が通り、左右の模様が整った顔立ちは特に美しいとされ、古くから理想的とされてきました。

被毛の管理についても触れておきましょう。狆はダブルコートではないため抜け毛は他の長毛犬種に比べると少ないですが、それでも飾り毛が豊かなため、絡まりや毛玉ができやすい傾向にあります。特に耳の飾り毛や胸毛はもつれやすい部分です。日々の軽いブラッシングと週数回の丁寧なコーミングで美しい毛並みを保つことができます。シングルコートであるためトリミングの必要はほとんどなく、ナチュラルな状態が狆の魅力を最大限に引き出します。

体全体の印象としては、コンパクトでありながら非常に優雅で、静かな存在感を放つ犬種です。外見そのものが「宮廷文化の象徴」ともいえるほど洗練されており、現代においても日本犬の中で最もエレガントな愛玩犬として高く評価されています。

まとめると、狆は小柄で気品のある体格、絹のような長毛、そして白地に映える黒や赤の模様という、唯一無二の外見的特徴を持っています。見た目の美しさはもちろんですが、その柔らかい被毛や愛らしい顔立ちは、狆の温和な性格とも見事に調和しています。この「外見と性格の調和」が、狆を特別な存在たらしめているといえるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

狆は日本原産の古い愛玩犬でありながら、近年の日本国内における飼育頭数はそれほど多くはなく、ペットショップで日常的に目にすることは稀です。そのため、お迎えを検討する際には、信頼できるブリーダーを探すか、保護犬・里親制度を利用するのが一般的です。

まずブリーダーについてです。狆は数百年にわたり日本人と暮らしてきた歴史ある犬種で、国内外に専門のブリーダーが存在します。しかし繁殖数自体が限られているため、他の人気犬種(トイプードルやチワワなど)と比べると、狆を取り扱うブリーダーは少数派です。狆を専門に扱うブリーダーは、犬種の保存や健全な繁殖を目的としており、血統や健康面に配慮した繁殖を行っています。迎え入れる際には、見学が可能かどうか、親犬の性格や健康状態、飼育環境の清潔さなどを確認することが非常に重要です。

値段については、狆の子犬はおおよそ20万円から40万円程度が相場といわれています。毛色や模様の入り方、顔の左右対称性、体格のバランスなどが価格に影響します。特に「鼻筋にきれいな白いすじが入っている」「模様が整っている」など、古来から理想とされてきた外見を持つ子犬は高額になる傾向があります。また、ショータイプの血統を持つ場合も価格は高くなることがあります。

一方、里親制度や保護団体を通じて狆を迎える方法もあります。狆は比較的落ち着いた性格を持つため、繁殖引退犬や家庭の事情で手放された成犬が里親募集に出ることがあります。こうした場合、譲渡費用はワクチン代や去勢・避妊手術代などの実費がかかる程度で、数万円以内に収まることが多いです。保護犬を迎えるメリットは、命を救うことができる点と、成犬であるため性格や健康状態がある程度わかっている点です。特に狆のように落ち着いた犬種は、初めて犬を飼う家庭でも比較的適応しやすいでしょう。

ただし、里親として迎える場合には譲渡条件が設けられていることが多く、長時間の留守番がない家庭や、ペット可の住居に住んでいること、終生飼養の誓約などが求められます。狆は寿命が長いため、最後まで責任を持って飼えるかどうかをよく考える必要があります。

さらに、海外から輸入される狆もいます。特にイギリスやアメリカには日本から渡った狆が血統犬種として繁殖されており、「ジャパニーズ・チン(Japanese Chin)」として認知されています。海外からの輸入犬は血統の幅を広げる上で貴重ですが、輸送費や手続きにより非常に高額になることもあるため、慎重に検討すべきです。

最後に重要なのは「価格だけで選ばない」ということです。狆は繊細で人に寄り添う性格を持つため、迎える環境や飼い主との相性が何よりも大切です。信頼できるブリーダーや団体から迎えることで、健康で穏やかな狆との生活をスタートできる可能性が高まります。狆は決して数が多い犬種ではありませんが、その分、飼い主にとってかけがえのない存在となるでしょう。

まとめると、狆を迎える方法は「ブリーダーからの子犬購入」「里親制度を利用」「海外からの輸入」の3つが主なルートです。相場は20〜40万円程度ですが、保護犬なら数万円の実費で迎えられる場合もあります。いずれの方法にせよ、信頼できる相手から迎え、最後まで責任を持って育てることが狆にとって何よりの幸せにつながります。

狆(ちん)の動画集

[再生は画像をクリック]

狆(ちん)の動画 その1

狆(ちん)の動画 その2

狆(ちん)の動画 その3

関連ページ一覧

狆(ちん)(Japanese Chin)に関する記事一覧

現在、狆(ちん)の記事はありません。

狆(ちん)(Japanese Chin)に関する相談投稿

現在、狆(ちん)に関する相談はありません。

狆(ちん)と行ったドッグラン口コミ投稿

現在、狆(ちん)とのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 小型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。