【優しくて無邪気なわんぱく者、ビーグル】

ビーグルの基本情報(性格・しつけ・病気など)

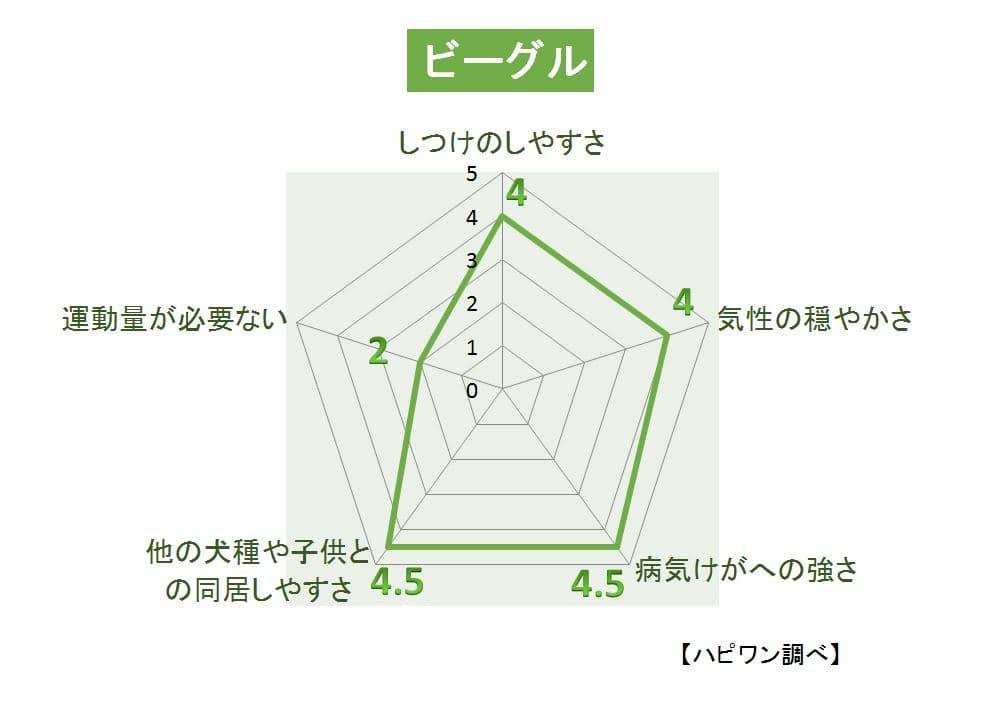

ビーグル

[英記]:Beagle

-

◇基本データ

- ・サイズ: 中型犬

- ・体高:32cm~43cm

- ・体重:8kg~15kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・運動を一緒に楽しみたい

・体がより丈夫な犬が良い

・子供との同居や多頭飼いする予定がある

・最悪、吠えていたとしても、周りに迷惑となりにくい生活環境

ビーグルの起源は、紀元前にまでさかのぼり、当時ギリシャのほうでウサギ狩りに使われていた犬がおり、 その大小2種類の犬種がいたうちの小型のほうが始祖犬だと言われています。

『ビーグル』はフランス語の“小さい”という意味がある『beag』がなまったものであるという説と、 その吠える鳴き声の様子から、『開いた喉』の意味となる『begueule』に由来すると言う説の2通り存在しています。

ビーグルはもともと、嗅覚により獲物を見つけ、 吠えることで人間に知らせる役目の犬(セントハウンド)として生活していました。

15世紀にはヨーロッパで広く飼われるようになっています。

また、イギリス漫画『ピーナッツ』の主人公スヌーピーのモデルになった犬としても有名です。

しつけのしやすさ

ビーグルは古くから嗅覚ハウンドとして活躍してきた犬種で、特にウサギや小動物の追跡に優れた能力を発揮してきました。そのため、独立心が強く、自分で考えて行動する傾向が色濃く残っています。この特性は猟犬としては大きな長所ですが、家庭犬としてのしつけという観点では、やや扱いにくさを感じる場面もあるでしょう。一般的に「しつけが難しい犬種」と言われることもあるのは、この自主性や頑固さに起因しています。

ビーグルにしつけを行う上で最も重要なのは、「根気強さ」と「一貫性」です。ビーグルは飼い主の感情を敏感に察知する能力を持っていますが、一方で自分にとって魅力的な刺激、たとえば匂いや食べ物、動くものなどに強く心を引かれてしまいます。呼び戻しのトレーニングが特に難しいとされるのはこのためで、外で散歩中に匂いを追い始めると、飼い主の呼びかけが耳に入らなくなることも珍しくありません。したがって、呼び戻しは室内や囲いのある安全な場所で繰り返し練習し、成功体験を積ませていくことが不可欠です。

また、ビーグルは食欲旺盛で「食べること」が何よりも大好きです。この特徴を上手に利用すれば、トレーニングは格段に進めやすくなります。ご褒美としてフードやおやつを適切に使うことで、学習の速度が上がり、指示を聞く姿勢も強化されます。ただし、過剰に与えると肥満のリスクが高まるため、カロリー計算や体重管理には細心の注意を払う必要があります。ご褒美を使う場合は、日常の食事の一部を削ってバランスを調整するとよいでしょう。

ビーグルは社会性が高く、人間と一緒に活動することを好む犬種です。そのため、孤独にされるとストレスを抱えやすく、吠えや破壊行動といった問題行動に発展することがあります。こうした問題行動を防ぐためには、日々のしつけの中で「自制心」を育てることが大切です。具体的には、短時間でも飼い主と離れる練習を行ったり、待つことを覚えさせたりすることで、精神的な落ち着きを育てられます。

ビーグルのしつけを行う際に注意したいのは、決して体罰や強制的な方法を取らないことです。ビーグルは賢く、人間との信頼関係を重んじる性質を持っていますが、乱暴な扱いを受けるとその信頼が容易に崩れてしまいます。しつけはポジティブな体験として積み重ね、飼い主と犬の間に「一緒に学ぶ楽しさ」を感じさせることが理想です。ビーグルの持つ陽気さや好奇心を利用して、ゲーム感覚でトレーニングを進めると、犬も人も楽しみながら成長していけます。

さらに、ビーグルは吠えやすい犬種としても知られています。これは本来、狩猟中に仲間に位置を知らせるための習性からきており、無駄吠えというよりは「声を使ってコミュニケーションを取る」本能的な行動です。完全に吠えをなくすことは難しいですが、指示で吠える・吠えやむをコントロールできるようにする訓練は有効です。吠えたい欲求を抑えつけるのではなく、「吠えても良いタイミング」と「静かにするべきタイミング」を教えることが重要となります。

まとめると、ビーグルのしつけは決して「簡単」ではありませんが、食欲を利用したポジティブトレーニング、一貫性のある態度、そして十分な根気を持てば、飼い主との信頼関係の中で大きな成果を得られます。むしろ、その過程を通して築かれる絆は、他の犬種以上に強くなることも多いのです。ビーグルにとってのしつけは、単なるルールを教える行為ではなく、飼い主と共に生きるための「楽しい共同作業」としてとらえることが成功の鍵になるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

ビーグルは陽気で社交的な性格を持つ犬種として世界的に知られています。その起源をたどると、集団で狩猟を行う「パックハウンド」として長く活躍してきた歴史があり、そのため仲間と協調して行動することを得意としています。この背景から、ビーグルは他の犬や人間との関係を築くのが比較的スムーズで、家庭犬として迎え入れても、多くの場合すぐに家族に溶け込むことができます。性格面では明るさや遊び好きといった面が目立ち、周囲の人を笑顔にする天性の魅力を持っています。

ビーグルの気質の大きな特徴は「人懐っこさ」と「寛容さ」です。初対面の人に対しても警戒心が薄く、尻尾を振りながら近づいていく様子は典型的です。番犬としての役割を期待するのは難しい面もありますが、その代わりに来客を和ませるムードメーカーとして活躍するでしょう。特に子どもと接する際には、その優しい性格が発揮され、多少のいたずらや扱いの荒さにも大らかに応じる傾向があります。ただし、過度にしつこくされた場合や、不快な刺激を受けた場合にはストレスがたまるため、子どもには犬との適切な関わり方を教えてあげることも重要です。

一方で、ビーグルは「好奇心旺盛で活動的」という一面も強く持っています。外で散歩をすれば地面の匂いを熱心に追いかけ、時には夢中になりすぎて飼い主の存在を忘れてしまうほどです。この探究心は性格の魅力でもありますが、状況によっては頑固さや自己中心的な行動に見えることもあります。特に何かに興味を持ったときに気を引き戻すのは難しいため、飼い主には柔軟で辛抱強い対応が求められます。気性そのものは穏やかで攻撃性は低いものの、自分の興味が優先されやすい点を理解しておくとよいでしょう。

また、ビーグルは「集団意識が強い犬種」であるため、ひとりぼっちにされることを非常に苦手とします。孤独な時間が長く続くと、不安や寂しさから吠えたり、家具を噛んだりといった問題行動が出やすくなります。これは性格的に「依存心が強い」というよりも、「本来、群れで生活するのが自然な犬種だから」と説明する方が正確です。したがって、留守番を多くさせる家庭には向きにくく、常に人と触れ合える環境や、多頭飼育の中で安心感を得られる環境が理想的です。

ビーグルはまた、感受性が豊かで、飼い主の感情に敏感に反応する傾向があります。飼い主が落ち込んでいれば寄り添い、楽しそうにしていれば一緒になってはしゃぐ、といった共感的な行動を示すことがよくあります。このような性格から、ビーグルは家庭の雰囲気を明るくしてくれる「ムードメーカー」となる存在です。しかし同時に、飼い主の態度が一貫していないと混乱しやすい面もあり、甘やかしすぎると自己主張が強まる可能性もあります。常に安定した態度で接することで、ビーグルの素直さを引き出せるでしょう。

気性の面では「穏やかで攻撃性が低い」という点が特に魅力的です。他の犬種に比べて闘争心が薄く、ケンカを仕掛けることは少ないため、ドッグランなどでも安心して遊ばせられる場合が多いです。もちろん個体差はありますが、適切に社会化を行えば、多様な犬種や人間と共生できる柔軟さを発揮します。多頭飼育にも向いているのは、この協調性の高さによるものです。

まとめると、ビーグルは「陽気で人懐っこく、寛容で社交的」という性格を持ち合わせています。気性は基本的に穏やかで、攻撃性は低く、むしろ楽しさや好奇心を前面に出す傾向があります。ただし、興味の対象に夢中になる頑固さや、孤独を嫌う繊細さといった面もあり、その性格を理解して寄り添うことが飼い主には求められます。ビーグルの持つ明るい気質を家庭で活かすことができれば、その存在はかけがえのない家族の一員となり、毎日の暮らしに温かさと活気をもたらしてくれるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

ビーグルは中型犬の中でも比較的丈夫な体を持ち、歴史的にも猟犬として長時間の活動に耐えうるスタミナと健康を備えてきました。そのため、日常的には強靭で大きな病気をしにくい犬種とされています。しかし、長い歴史の中で固定されてきた遺伝的な要素や、現代の生活環境とのギャップから注意が必要な病気もいくつか存在します。ビーグルを迎えるにあたっては、その特徴をしっかり理解し、健康維持のための習慣を整えることが大切です。

まず寿命についてですが、ビーグルの平均寿命は12〜15年とされています。中型犬の中でもやや長めであり、適切な食事管理と運動、予防医療を心がければ、15年以上元気に生きる個体も珍しくありません。特に最近は獣医療やペットフードの発展により、健康寿命が延びる傾向にあり、シニア期に入っても活発さを保つビーグルは多く見られます。

ただし、ビーグル特有の体質や遺伝的に注意すべき病気も存在します。その代表例のひとつが「椎間板ヘルニア」です。ビーグルは胴がやや長く、活発に跳びはねる習性があるため、腰や背中に負担がかかりやすい傾向があります。加齢や体重増加もリスクを高める要因です。普段から階段の昇り降りや過度なジャンプを控える環境づくりを意識することで、発症の予防につながります。

また、耳の病気もビーグルではよく見られます。長く垂れ下がった耳は通気性が悪く、耳の中が蒸れやすいため「外耳炎」を起こしやすいのです。特に夏場や湿度の高い季節は要注意で、定期的に耳の中をチェックし、汚れがあれば獣医師の指導に従って適切にケアする必要があります。耳をしきりに掻いたり、頭を振る仕草が見られたら、早めに受診することが大切です。

さらに、ビーグルは「肥満」にもなりやすい犬種です。旺盛な食欲はトレーニングの際には大きな助けになりますが、管理を誤るとすぐに体重が増えてしまいます。肥満は糖尿病、心臓病、関節疾患など多くの病気の引き金になるため、日頃から体重管理を徹底することが重要です。目安として、肋骨に軽く触れて骨が感じられる程度の体型を維持するのが理想とされています。フードは年齢や活動量に合ったものを選び、与えすぎに注意しましょう。

ビーグルに比較的多い遺伝性疾患としては「てんかん」や「甲状腺機能低下症」も挙げられます。てんかんは突然の発作が特徴で、軽度であれば薬でコントロールできる場合もあります。甲状腺機能低下症は代謝が落ちることで体重増加や無気力、皮膚や被毛の異常といった症状が出る病気です。いずれも定期的な健康診断によって早期に発見し、適切な治療を行うことで生活の質を維持できます。

外で活動することの多いビーグルは、けがのリスクもゼロではありません。特に匂いを追って夢中になっていると、周囲の状況に気を配れず交通事故や転倒の危険があります。散歩中は必ずリードをつけ、ドッグランなどでも十分に安全が確保されている場所を選ぶことが必要です。また、活発な犬種であるため、筋肉や関節を傷める可能性もあり、普段から適度な運動で体を鍛えておくことがけがの予防につながります。

総じて、ビーグルはもともと頑丈で長寿を期待できる犬種ですが、その強さに油断してはいけません。肥満予防、耳の健康管理、背骨や関節のケア、そして定期的な獣医師による健康診断を欠かさないことが、病気やけがから愛犬を守るための基本です。日常の小さな変化を見逃さず、早期に対応できるよう飼い主が観察力を磨くことも求められます。適切なケアを続けていけば、ビーグルはその持ち前の明るさとエネルギーを長く保ち、家庭に元気と笑顔を届けてくれる存在であり続けるでしょう。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

ビーグルは、犬種の中でも特に「社会性が高い」と評価される犬です。その理由は、もともと集団で狩りを行うパックハウンドとして長い歴史を歩んできたことにあります。群れでの生活に適応してきたため、他の犬や人間との協調性が非常に発達しており、多頭飼育や子どもとの同居に向いている犬種のひとつといえます。ただし、個体差や育った環境によっても違いがあるため、その特徴を正しく理解し、適切な環境を整えることが大切です。

まず、他の犬との関係性について見ていきましょう。ビーグルは基本的に闘争心が強くなく、犬同士で争うことを好まない傾向があります。ドッグランや散歩中でも、相手に対して友好的に接することが多く、積極的に遊びに誘う姿が見られます。これは「仲間と一緒に行動することが楽しい」という本能的な性質が表れているのです。特に、同居する犬がいる場合には良き遊び相手となり、お互いにストレスを発散できる関係を築けることもあります。ビーグルは一匹でいるよりも仲間と一緒に過ごす方が精神的に安定するため、多頭飼育に適しているといえるでしょう。

ただし注意点もあります。ビーグルは食べ物への執着が非常に強いため、複数の犬を飼っている場合には食事の時間にトラブルが起こりやすいのです。食器を分け、十分な距離を取って与えるなどの工夫が必要です。また、おもちゃや飼い主の関心をめぐって競争が生じることもあるため、それぞれの犬が安心できる「自分の居場所」を確保してあげることが大切です。仲が良い犬同士でも、ストレスをためないような配慮が不可欠となります。

次に、子どもとの同居について考えてみましょう。ビーグルはその温厚で人懐っこい性格から、子どもと非常に良い関係を築きやすい犬種です。多少のいたずらや大きな声にも寛容に対応できるため、家庭犬として長年愛されてきました。遊び好きな一面もあるため、活発な子どもと共に走り回ったり、ボール遊びを楽しんだりと、日常的に良い遊び相手になってくれます。また、ビーグルの中型犬としての大きさは、子どもにとって「抱えられるほど小さくもなく、圧倒されるほど大きくもない」ちょうどよいサイズ感であり、接しやすさの点でも優れています。

しかし、子どもとの同居においてもいくつかの注意点があります。ビーグルは基本的に穏やかですが、強く尻尾を引っ張られたり、しつこく抱きつかれたりするとストレスを感じることがあります。そのため、小さな子どもがいる家庭では「犬に優しく接すること」を大人がきちんと教える必要があります。また、ビーグルは好奇心旺盛でやんちゃな性格を持つため、子どもと一緒にいたずらを「共犯」のようにしてしまうこともあり得ます。例えば、子どもが落としたお菓子をすぐに拾って食べてしまう、といったことが起こりやすいのです。こうした点も含めて、子どもと犬の関わりを大人がしっかり見守ることが大切です。

さらに、ビーグルは寂しがり屋な一面があり、飼い主や家族と過ごす時間を強く求めます。そのため、家族の誰かと常に触れ合える環境は精神的な安定につながります。子どもがいる家庭では、犬が孤独を感じにくいという点で相性が良いともいえるでしょう。子どもが学校から帰ってきたときにビーグルが尻尾を振って出迎える、といった光景は日常の中で大きな喜びをもたらしてくれるはずです。

まとめると、ビーグルは他の犬とも子どもとも非常に良い関係を築ける社交的で温厚な犬種です。ただし、食事の管理や子どもとの接し方に配慮し、犬と人の双方が安心して暮らせるルールを家庭内でしっかり決めることが重要です。そうすることで、ビーグルの持つ明るさや協調性が最大限に発揮され、家庭はより温かく、にぎやかな雰囲気に包まれることでしょう。

運動量の多さ

ビーグルは「小さな身体に大きなエネルギーを秘めている犬」とよく言われます。もともと狩猟犬としてウサギなどの小動物を追跡するために改良されてきた犬種であり、優れた嗅覚と持久力を活かして、長時間走り回ることに耐えられる体を持っています。そのため、家庭で飼育する場合でも非常に多くの運動量を必要とし、これを満たすことができるかどうかがビーグルと快適に暮らすための大きなポイントとなります。

まず、必要な運動量の目安について説明しましょう。ビーグルは一日に少なくとも1時間半から2時間程度の散歩や運動が推奨される犬種です。ただ歩くだけでは物足りず、早歩きやジョギング、坂道の散歩など負荷のかかる運動を取り入れることが望ましいです。加えて、単なる散歩ではなく「嗅覚を使う活動」を取り入れることが重要です。地面に鼻を近づけ、匂いをたどる行為そのものがビーグルにとって本能的な満足をもたらし、精神的な充足感につながるからです。

もし十分な運動を与えないと、ビーグルは家庭内でエネルギーを持て余し、問題行動を起こしやすくなります。具体的には、家具を噛んだり、無駄吠えをしたり、脱走を試みたりといった行動が見られることがあります。これはビーグルが「いたずら好きだから」ではなく、「必要な運動や刺激が不足しているために自分で発散しようとしている」結果です。つまり、ビーグルのやんちゃな一面は多くの場合、運動不足や刺激不足が原因であると理解する必要があります。

運動の内容としては、散歩以外にも工夫できることがたくさんあります。例えば、ボール遊びやフリスビーといった飼い主と一緒に楽しめる遊びは、ビーグルの社交性と活発さを満たすのに適しています。また、アジリティ競技のように障害物を飛び越えたりくぐったりする活動は、運動能力の高さを発揮できるだけでなく、飼い主との絆を深める良い機会にもなります。さらに、ノーズワーク(嗅覚を使っておやつや物を探すゲーム)はビーグルにとって特に魅力的な活動であり、精神的な疲労も促すため、体だけでなく心の運動にもなるのです。

家庭環境に応じて工夫することも大切です。都市部など広いスペースが限られている場所では、毎日の散歩の質を高めたり、室内での知育玩具やトレーニングを積極的に取り入れることが有効です。ビーグルは「頭を使う遊び」が得意であり、例えばパズル型のフードディスペンサーを与えるだけでも十分に満足感を得ることができます。逆に、ただ庭に放しておくだけでは運動不足を解消できないのがビーグルの特徴です。人と一緒に活動し、刺激を受けながら動くことこそが必要なのです。

また、ビーグルはスタミナがある一方で、食欲旺盛なため運動不足はすぐに肥満につながります。適切な運動習慣は、肥満予防と健康維持のために欠かせません。特にシニア期に入っても運動欲求は比較的長く続くため、年齢に合わせて無理のない範囲で散歩や軽い運動を続けることが、長寿と生活の質を保つポイントとなります。

もう一つ重要なのは、ビーグルは外で匂いを追うと夢中になってしまい、呼び戻しが効きにくくなる点です。そのため、オフリードで自由に走らせたい場合には、必ず安全が確保されたドッグランやフェンス付きの庭を利用する必要があります。安全管理を徹底しながら運動を満たす工夫が欠かせません。

まとめると、ビーグルは「中型犬だから散歩はそこそこ」という考えでは決して足りず、むしろ大型犬に匹敵するほどの運動量を必要とする犬種です。毎日の散歩に加えて、嗅覚を使う遊びや頭を使うトレーニングを取り入れることで、身体的にも精神的にも満たされた生活を送ることができます。ビーグルと暮らすことは、飼い主にとっても活動的で健康的なライフスタイルを促すものとなり、共に過ごす時間がより豊かになるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

ビーグルは中型犬に分類される犬種で、バランスの取れた体格と健全な構造を持つことが特徴です。その姿は「小さなハウンド犬」と表現されることも多く、無駄のない筋肉と俊敏な動きを可能にする骨格が、もともと狩猟犬として培われてきた歴史を物語っています。サイズ的にも家庭犬として飼いやすく、それでいて活発に活動できる丈夫さを備えているため、世界中で人気を集めています。ここでは、ビーグルの体の特徴、被毛の性質、そして毛色について詳しく解説していきます。

まず体格についてですが、一般的にビーグルの体高は33〜40センチ程度、体重は9〜13キログラム前後です。小型犬と中型犬の中間に位置するサイズ感で、抱きかかえることもでき、かつしっかりとした存在感もあるという絶妙な大きさです。骨格は丈夫で筋肉質、胸は深く、背中はまっすぐで力強さを感じさせます。四肢はまっすぐに伸び、バランスの良い歩様を見せ、長時間の運動にも耐えられる持久力を備えています。耳は長く、柔らかく垂れており、顔全体に優しい印象を与える要素となっています。尾は中くらいの長さで高く掲げられ、元気に振られる姿はビーグルらしさの象徴ともいえるでしょう。

次に被毛の特徴です。ビーグルの被毛は短毛で、ダブルコート構造になっています。外側はやや硬めで密度のある直毛、内側には柔らかい下毛が生えており、寒さや雨風から体を守る役割を果たしています。短毛とはいえ抜け毛は少なくありません。特に換毛期(春と秋)には大量に毛が抜けるため、定期的なブラッシングが欠かせません。普段は週に1〜2回程度のブラッシングで十分ですが、換毛期は毎日ブラッシングを行うことで、被毛の健康維持と抜け毛の管理ができます。また、短毛であるためシャンプーも比較的容易ですが、皮膚を守る皮脂を過剰に落とさないよう月1回程度が目安となります。

毛色については、ビーグルはバリエーションが非常に豊富です。最も代表的なのは「トライカラー」と呼ばれる毛色で、黒・白・茶(タン)の3色が組み合わさったパターンです。背中は黒く、顔や脚には茶色、胸や腹、尾の先に白が入る典型的な配色が一般的にイメージされる「ビーグルらしい姿」でしょう。ほかにも、「レモン&ホワイト」や「レッド&ホワイト」といった2色のパターンも存在します。レモンカラーは薄い黄褐色、レッドカラーは濃い赤みがかった茶色で、どちらも白と組み合わさることで柔らかい印象を与えます。珍しい毛色としてはブルーティックやブラック&タンなどもありますが、いずれもビーグルの基準として認められている毛色です。

毛色のパターンは子犬の時と成犬になった時で変化することが多く、特に黒い部分が成長とともに薄れて茶色やレモン色に近づいていくことがあります。この変化もビーグルの魅力のひとつであり、成長を見守る楽しみになります。また、ビーグルの毛色に共通する特徴として、尾の先に必ず白い毛が入っている点が挙げられます。これは狩猟時に茂みに入っても仲間から見失われないようにするための特徴であり、ハウンド犬としての名残といえるでしょう。

ビーグルの顔つきもまた特徴的です。大きなダークブラウンの目は愛らしく、少し垂れた瞼が「優しげで人懐っこい表情」を作り出しています。この表情はビーグルが家庭犬として人気を集める大きな理由のひとつです。また、表情豊かで、喜びや不満が顔に出やすく、飼い主とのコミュニケーションがとりやすい犬種でもあります。

まとめると、ビーグルの体は頑丈で運動能力に優れ、家庭犬としても扱いやすい中型犬のサイズ感を持ちます。被毛は短毛で手入れが比較的容易ですが、抜け毛は多いため定期的なケアが不可欠です。毛色の種類は豊富で、特にトライカラーが代表的ですが、成長による変化も楽しめるのが魅力です。そして、優しい目や垂れた耳といった特徴が相まって、ビーグルは外見からも「親しみやすさ」と「明るさ」を感じさせる存在となっています。こうした体の特徴や被毛の性質は、ビーグルの性格や生活習慣とも深く結びついており、理解することでより適切な飼育環境を整えることができるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

ビーグルは世界的に人気の高い犬種であり、日本でもペットショップやブリーダーを通じて比較的入手しやすい犬のひとつです。その明るく人懐っこい性格から、家庭犬としての需要が安定している一方で、運動量やしつけの難しさに十分対応できず、飼育放棄されてしまうケースも残念ながら存在します。そのため、ビーグルを家族に迎える方法としては、ブリーダーから購入する以外にも、里親として譲渡を受ける選択肢を検討することが大切です。ここではビーグルの入手経路や価格、注意点について詳しく見ていきましょう。

まず、ビーグルをブリーダーから迎える場合についてです。信頼できるブリーダーは、犬の健康管理や社会化に力を入れており、子犬の両親の性格や遺伝的背景を確認できる点が大きなメリットです。ビーグルには先天的な疾患(てんかんや甲状腺機能低下症など)が出やすい場合があるため、親犬の健康状態や遺伝的検査を行っているかどうかは非常に重要です。ブリーダーを選ぶ際には、見学を受け入れてくれるか、飼育環境が清潔か、犬たちが人や他の犬と十分に触れ合っているかなどをチェックポイントにすると良いでしょう。

ビーグルの子犬の値段相場は、日本ではおおよそ15万円から30万円程度が一般的です。毛色や血統、両親のショー歴などによって価格は変動します。特にトライカラーは一般的で値段も標準的ですが、レモンカラーや希少な毛色の場合は高値になる傾向があります。また、血統証付きでショードッグとしての資質を持つと判断された子犬は、30万円を超えることもあります。逆に、家庭犬として飼う場合には「見た目のわずかな特徴」で価格が下がることもありますが、性格や健康には影響しませんので、ペットとしては十分に魅力的です。

一方で、ビーグルを「里親」として迎えるという選択肢もぜひ検討していただきたいものです。ビーグルは活発で運動量が多いため、その特性に対応できずに手放されてしまうケースが少なくありません。動物愛護団体や保健所、ビーグル専門のレスキュー団体では、新しい飼い主を探している個体が常に一定数存在します。里親として譲渡を受ける場合、基本的には医療費やワクチン接種費用など実費に近い金額(数万円程度)がかかることが多く、購入に比べて経済的な負担が軽い場合もあります。ただし、里親募集の条件として「完全室内飼い」「終生飼養」「定期報告」などが設けられることが多く、責任を持って飼えるかどうかが厳しく確認されます。

ビーグルを迎える際に注意したいのは、ペットショップでの購入です。もちろん信頼できるショップもありますが、中には繁殖環境や親犬の健康状態が十分に管理されていないケースも存在します。ビーグルは遺伝的な病気や性格の個体差が出やすい犬種であるため、ブリーダーやレスキュー団体など、信頼できるルートを選ぶことが望ましいといえるでしょう。

また、ビーグルは人気犬種であるがゆえに「衝動買い」の対象になりやすい犬種でもあります。見た目の可愛さや子犬時代の愛らしさに惹かれて迎え入れても、成長とともに活発さややんちゃさが増し、手に負えなくなってしまうことがあるのです。こうしたケースが結果的に飼育放棄につながるため、迎える前にビーグルの特性を十分に理解し、自分たちの生活スタイルに合っているかをしっかり検討することが大切です。

まとめると、ビーグルを迎える方法には「ブリーダーから購入する」か「里親として譲渡を受ける」という大きな二つの選択肢があります。いずれの場合も、信頼できる相手から迎えること、そしてビーグルという犬種の特性を理解し、長い年月にわたり責任を持って育てられるかどうかを確認することが何より重要です。ビーグルは適切な環境さえ整えば、明るく、愛情深く、家庭をにぎやかにしてくれる最高のパートナーになります。その一歩を踏み出す前に、価格や条件だけでなく、犬との生活に対する覚悟を持つことが、幸せな共生への第一歩となるでしょう。

ビーグルの写真集

写真をクリックすると拡大します

ビーグルの動画集

[再生は画像をクリック]

ビーグルの動画 その1

ビーグルの動画 その2

ビーグルの動画 その3

関連ページ一覧

ビーグル(Beagle)に関する記事一覧

【ビーグルの子犬】人気犬ビーグルの子犬の特徴をご紹介

家庭犬としてもおなじみのビーグル。

海外の有名な漫画キャラクター「スヌーピー」のモデルになっている犬種としてもおなじみの犬種です。

本稿では、そんなビーグルの子犬にフォーカスし、子犬の特徴をまとめています。

.......(続きは以下ボタンから)

ビーグル(Beagle)に関する相談投稿

ビーグルの留守番中の破壊行為について相談です

こんにちは。30代会社員です。2年半前からビーグル(メス・3歳)を飼っているのですが、最近頭を悩ませている問題があって投稿させていただきました。

うちの子が留守番中にリビングのソファーを噛み荒らすようになってしまいました。元々、ビーグルは活発な犬種だと聞いていましたが、ここまでとは思いませんでした。一ヶ月くらい前から少しずつ始まって、

.......(続きはここをクリック)犬用歯磨きガムの効果について疑問に思ってます

こんにちは。ビーグル(オス・4歳)を飼っている30代です。

最近、歯磨きガムについてモヤモヤしていることがあって投稿してみました。うちの子、歯磨き嫌がるんで、歯磨きガムで代用できないかなーって考えてるんですが、これって本当に効果あるんですかね?

ペットショップとかホームセンターに行くと、いろんなメーカーの歯磨きガムが並んでて、「

.......(続きはここをクリック)犬のいる家庭での安全なゴキブリ対策について相談です

皆さま、こんにちは。ビーグルと二人暮らしをしています。

最近、家でゴキブリを見かけるようになって大パニックなんです。でも、愛犬がいるので、普通の殺虫剤やゴキブリホイホイはちょっと怖くて使えなくて...。

特に心配なのが、ゴキブリ用の薬剤を愛犬が誤って口にしてしまうことです。うちの子って、床に落ちてるものを何でも食べようとする習性

.......(続きはここをクリック)ビーグル初心者です。しつけで困っています

初めて投稿させていただきます。ついに念願だったビーグルを飼い始めたのですが、しつけについて全くの初心者で、どこから手をつけていいのか分からず困っています。

うちに来てから約2週間が経つのですが、とにかく元気すぎて手に負えない状況です。朝から晩まで本当によく動き回るし、散歩に行っても引っ張る力が強くて、こっちが引きずられそうになることも

.......(続きはここをクリック)ビーグルの遠吠え、やっぱり狩猟犬の本能なのかな?近所迷惑にならないか心配です。

我が家のビーグル(♀)のことで悩んでます。2年前から一緒に暮らしてるんですが、この子、遠吠えが半端なくて…特に最近はマンションの上の階に新しい住人が引っ越してきてから、頻度が増えた気がするんです。

まず朝方、上の階の人が活動を始める音がすると必ず遠吠えが始まります。深夜も、外で猫の鳴き声がしたりすると、すぐに反応して遠吠えしちゃうんで

.......(続きはここをクリック)散歩中、匂い嗅ぎばかりで前に進まなくて困ってます…

こんにちは。最近、散歩中の愛犬ビーグルの子の困った行動について相談させてください。うちの子、散歩中によそ見(というか匂い嗅ぎ)ばっかりで、全然前に進まないんです。

特に朝の散歩が大変で。家を出てすぐに電柱の匂いを嗅ぎ始めると、もう3分くらいずーっとそこから動かない。引っ張っても知らんぷり。おやつで釣ろうとしても、匂いの方が大事みたいで

.......(続きはここをクリック)ビーグルと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、ビーグルとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 中型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。