【頼りになるビッグパートナー!セント・バーナード】

セント・バーナードの基本情報(性格・しつけ・病気など)

セント・バーナード

[英記]:Saint(St.) Bernard

-

◇基本データ

- ・サイズ: 超大型犬

- ・体高:70cm~90cm

- ・体重:50kg~90kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・愛犬と落ち着いた生活がしたい

・広い飼育スペースを用意できる

・他の犬や子供と同居予定(相性や仲良さなど、心配は減らしたい)

・寿命(の短さ)は気にならない

アニメや映画によく出てくる犬種としてや、雪山の救助犬のイメージでおなじみのセント・バーナードですが、 原産国はスイスになります。

始祖犬は、2世紀頃にローマの軍用犬だった『モロシア』という犬種だと言われています。

救助犬としての活躍は、スイスとイタリア国境に位置するアルプス山脈グラン・サン・ベルナール峠の救護所 (「サン・ベルナール」という修道院内。ここで、もともと番犬や荷物の運搬の役割で飼われていた) での雪山遭難者の救助犬として有名で、17世紀から20世紀初めごろまでつとめていました。

合計で2000人以上の救助をしたと言われています。

ただ、正確には18世紀頃までのセント・バーナードは現在の形とは若干違っており、 当時に流行した遺伝的病気と雪山での事故が相次いだことにより、数が一気に減少したため、 打開策として1830年に、『ニューファンドランド』という、 ラブラドール・レトリバーの先祖にもあたる犬種と交配し品種改良されました。

品種改良後のセント・バーナードは長毛の被毛を持つ現在の形になりましたが、 長毛であることで雪が被毛に付きやすいという雪山の救助にとって弱点(ネック)となり、 救助犬としての役割が遠のいていきました。

なお、犬種名の『セント・バーナード』は、この修道院名『Saint Bernard(サン・ベルナール)』 の英語読みに由来しています。

また、原産国スイスでは『バリー・フンド(バリーという犬)』と呼ばれていますが、 これは、バリーという名前のセント・バーナード犬が計40人の救助を果たしたことを称賛し、 その名からセント・バーナード自体を指して呼ばれるようになりました。

※バリーのはく製はスイスのベルン市に現在も置かれています。

セント・バーナードは、鋭い嗅覚と、高い体力と勇気といった点で非常に優れており、 救助犬としての役割が与えられていましたが、世間一般的なイメージの首にお酒の入った樽を付けて救助にいく姿は、 創作された架空のもので、そういった姿で救助していた事実はありません。

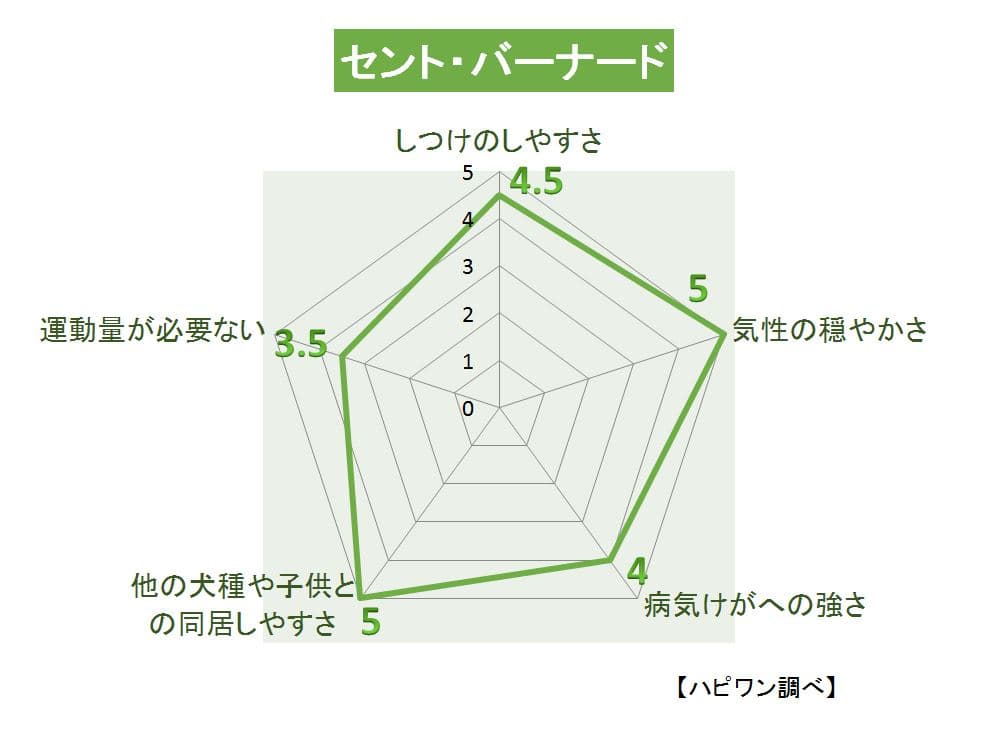

しつけのしやすさ

セント・バーナードは、映画や絵本でも「優しい巨人」として描かれることが多い犬種ですが、実際のしつけにおいては、その穏やかな性格と巨体の両方を考慮する必要があります。彼らは基本的に飼い主に従順で、人と協力することを好む性質を持っています。しかし、幼少期の社会化と基礎的なしつけを怠ると、成犬になったときに飼い主がコントロールしづらくなるため注意が必要です。

セント・バーナードの学習能力は比較的高く、落ち着いた気質も相まって、正しい方法で教えれば物覚えは良い部類に入ります。ただし、ボーダー・コリーやジャーマン・シェパードのように「瞬発的にコマンドに反応するタイプ」ではなく、どちらかといえば「じっくり考えてから行動するタイプ」です。そのため、訓練を始めてもすぐに成果が見えるとは限らず、根気強く取り組むことが大切です。飼い主が焦らずに一貫した態度を取ることが、セント・バーナードのしつけを成功させる大きなポイントになります。

また、体重が成犬で50〜80kgを超えることも珍しくないため、散歩時の引っ張りや興奮時の跳びつきを幼少期から制御する必要があります。子犬のうちは可愛らしくても、成犬になってからでは飼い主の力では抑えられないこともあります。したがって、リードに従う練習や基本的な「待て」「おすわり」「来い」といったコマンドを、子犬期から繰り返し教えておくことが望ましいです。

さらに、セント・バーナードは感受性が高いため、体罰や大きな声での叱責には向きません。厳しい口調で叱ると萎縮したり、逆に無視したりする傾向が見られる場合があります。正しい行動をしたときにしっかり褒め、間違ったときには冷静に修正していく「ポジティブ強化」が最も効果的です。食欲旺盛な犬種なので、ご褒美のおやつを上手に活用するとモチベーションを高めやすいでしょう。

社会化についても重要な要素です。セント・バーナードは人懐っこいものの、見知らぬ犬や環境に突然放り込まれると不安を示すことがあります。子犬のうちから様々な音、人、動物、環境に触れさせることで、落ち着いた成犬へと育ちます。特に大型犬としては珍しく、警戒心よりも親しみやすさが勝る傾向にあるため、早期の社会化は大きな助けになります。

ただし、頑固さを見せる場面もあります。特に「自分が納得しないと動かない」という性格を見せることがあり、こうしたときに力で従わせるのは逆効果です。飼い主がリーダーシップを持ちつつ、犬に「自分が選んで従っている」と感じさせる工夫が必要です。これは単なる服従関係ではなく、信頼関係の構築を前提としたしつけが望ましいということです。

まとめると、セント・バーナードはしつけに対して非常に「やりやすい」部類ではあるものの、その体格と成長スピードの速さゆえに「子犬期の取り組みの重要性」が他犬種以上に強調されます。穏やかで賢い性格を活かすためには、焦らず、一貫性を持ち、褒めながら育てることが鍵となります。そして、飼い主が信頼できる存在であることを示せれば、セント・バーナードは優秀で従順なパートナーとなるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

セント・バーナードの最大の魅力のひとつは、その穏やかで落ち着いた気質にあります。この犬種はもともとスイス・アルプスの修道院で遭難救助犬として活躍してきた歴史を持ち、人間との強い協調性を土台にしています。そのため、人と共にいることを心から喜び、飼い主や家族を守ろうとする本能が自然と備わっています。

まず、性格面で特徴的なのは「優しさ」と「包容力」です。セント・バーナードは基本的に攻撃性が低く、知らない人に対しても比較的フレンドリーに接する傾向があります。大型犬でありながら、家庭犬として安定した性格を持っているため、初心者でも安心して飼いやすい部類に入ります。大きな体から想像する「威圧感」とは裏腹に、内面は非常に温厚で、人間の感情に敏感に寄り添う性格を示すことが多いです。

ただし、この「穏やかさ」は、あくまで正しい環境で育った場合に強く発揮されます。放置や孤独を感じる時間が長いと、セント・バーナードでもストレスを抱え、無駄吠えや破壊行動に繋がることがあります。彼らは基本的に「人と一緒にいることで安心する犬種」であるため、家庭での生活の中で常に人との接触があることが望ましいです。

また、セント・バーナードは「忍耐強さ」を持っていることも特筆すべき点です。子どもが多少いたずらをしても我慢強く受け止める姿が見られるのは、この犬種の大きな特徴です。その一方で、頑固な一面を持つこともあります。例えば、散歩中に気になる匂いを見つけたときや、自分の気分が乗らないときには、まるで「岩のように動かない」態度をとることがあります。これは決して反抗心ではなく、自分なりに状況を理解しようとしているサインでもあります。飼い主は無理に引っ張らず、根気よく付き合う姿勢が必要です。

感受性の豊かさもこの犬種の大きな特徴です。セント・バーナードは家族の感情をよく読み取ります。飼い主が落ち込んでいるときにそっと寄り添ったり、喜んでいるときに一緒に楽しそうな態度を見せたりと、人間の雰囲気に同調する傾向があります。これは救助犬として培われた「人に寄り添う本能」が現代にも受け継がれているといえるでしょう。

ただし、穏やかな性格だからといって「完全に無防備」というわけではありません。セント・バーナードは元来、人を守る意識が強いため、家族に危険が及ぶと感じたときには、その大きな体と低い声で威嚇することがあります。実際に攻撃に転じるケースは稀ですが、その存在感だけで抑止力となります。家庭においては「優しい番犬」としての役割も果たせるでしょう。

まとめると、セント・バーナードの性格は「温厚・忍耐強い・人に寄り添う」という三拍子が揃っています。そのため家庭犬として非常に優れていますが、頑固な部分や寂しがり屋な面もあるため、飼い主には根気と愛情が求められます。きちんと信頼関係を築ければ、セント・バーナードは家族にとってかけがえのない「癒しと安心の存在」となるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

セント・バーナードは、雪山で人命救助に従事してきた歴史を持つ犬種ですが、現代の家庭犬として考えると「健康面では注意すべき点が多い大型犬」といえます。その理由は、体のサイズの大きさと遺伝的な要因の両方にあります。

まず、寿命について触れると、セント・バーナードの平均寿命はおおよそ8〜10年とされています。小型犬が15年前後生きるのに対し、大型犬、とりわけ超大型犬は寿命が短くなる傾向にあります。セント・バーナードも例外ではなく、その大きな体を維持するために臓器や関節に負担がかかりやすいため、どうしても寿命は短くなりがちです。ただし、近年は栄養学や獣医療の進歩によって10年以上生きる個体も増えており、飼育環境や健康管理次第で寿命を延ばすことも可能です。

病気に関しては、特に注意すべき疾患がいくつかあります。代表的なのは「股関節形成不全」と「肘関節形成不全」です。大型犬特有の疾患で、成長期に関節が正しく発育しないことで痛みや歩行障害を引き起こします。セント・バーナードは急速に体が大きくなる犬種であり、子犬期の栄養バランスや過度な運動が関節に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、子犬の時期は適切なカロリー管理と運動制限が欠かせません。

次に注意したいのが「胃捻転(胃拡張・捻転症候群)」です。大型犬に共通する致命的な病気で、胃がねじれて血流が遮断され、短時間で命に関わる状態になります。食後すぐの激しい運動や、一度に大量の食事や水を摂取することが引き金となることがあります。予防としては、1日の食事を複数回に分けることや、食後は安静にさせることが推奨されます。

また、「心疾患」にも注意が必要です。特に拡張型心筋症などは大型犬に多く見られる疾患で、心臓が弱ると体に十分な血液を送れなくなります。セント・バーナードは温厚でおとなしい性格ですが、急に元気がなくなる、咳をする、運動を嫌がるといった症状が見られた場合には早急な診察が必要です。

皮膚トラブルも比較的多い犬種です。セント・バーナードは厚い被毛とたるんだ皮膚を持っているため、皮膚炎やホットスポット(急性湿疹)が発生しやすい傾向があります。特に耳は垂れ耳のため蒸れやすく、外耳炎を起こしやすい部位です。定期的な耳掃除やブラッシングで清潔を保つことが予防に繋がります。

けがに関しては、その巨体ゆえに「ちょっとした転倒でも大きなダメージになる」点が特徴です。小型犬なら問題ない段差やジャンプでも、セント・バーナードには関節への大きな負担となり、靭帯損傷や脱臼を招く可能性があります。日常生活の中で無理な動きをさせないこと、床を滑りにくい素材にすることなど、住環境の工夫も大切です。

健康管理の面で特に重要なのは「体重管理」です。セント・バーナードは食欲旺盛な犬種で、過食により肥満になると関節や心臓にさらに負担をかけます。適正な体重を維持することが、寿命を延ばす最大のポイントです。また、定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見・早期治療が可能になります。

総合すると、セント・バーナードは決して「病気に強い犬種」ではありません。むしろ飼い主の意識とケアが寿命に大きく影響する犬種といえます。しかし、適切な食事管理、定期的な運動、獣医師による健康チェックを欠かさなければ、健康的で穏やかな一生を過ごすことができます。セント・バーナードと長く暮らすためには、日々の細やかな観察と予防的ケアが欠かせないのです。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

セント・バーナードは、その温厚で包容力のある性格から「家庭犬として非常に同居しやすい犬種」といえます。特に子どもや他の犬に対して、穏やかで友好的に接する傾向が強く、昔から「子守犬」として信頼されてきた背景もあります。ただし、実際に安心して同居させるには、その体格の大きさと個体差を考慮し、適切な教育や環境づくりが欠かせません。

まず、子どもとの関係について見ていきましょう。セント・バーナードは基本的に忍耐強く、子どもが多少騒いだり、遊びでしつこく触ったりしても受け入れる傾向があります。実際に、家庭の中で小さな子どもの遊び相手となり、そっと寄り添う姿がよく見られます。その優しさから「巨大なぬいぐるみ」と例えられることも少なくありません。とはいえ、大きな体は時に無意識の事故を招きます。尻尾を振っただけで小さな子どもを転ばせてしまったり、じゃれ合うつもりで体を預けてしまうと、体重差から思わぬケガに繋がる可能性があります。そのため、子どもと犬を同じ空間で遊ばせるときには、必ず大人が見守ることが重要です。

他の犬との関係に関しても、セント・バーナードは比較的社交的です。攻撃性が低く、むしろ穏やかな態度で接するため、多頭飼育にも向いている犬種といえます。小型犬に対しても優しく振る舞うことが多いですが、大きな体でのちょっとした接触が相手にとって大きな負担になる可能性がある点は注意が必要です。また、同居する犬が活発で遊び好きな場合、セント・バーナードはそのペースについていけず、途中で疲れてしまうことがあります。相性を見極め、犬同士が快適に過ごせるような環境づくりを意識することが大切です。

他の動物との同居については、個体差が大きく表れます。セント・バーナードは本来狩猟本能が強い犬種ではありませんが、猫や小動物に対して好奇心を示すことはあります。ただし、追いかけ回すよりも「じっと観察する」傾向が強いため、徐々に慣れさせれば平和に共存することも可能です。子犬のうちから他の動物と触れ合わせることで、よりスムーズな同居が期待できます。

社会化は、同居を成功させるための鍵となります。セント・バーナードは基本的にフレンドリーですが、子犬期に他の犬や子どもと接する機会が少ないと、不安や警戒心を抱く可能性があります。そのため、成長期に積極的に人や動物と触れ合わせ、ポジティブな経験を積ませることが重要です。

まとめると、セント・バーナードは「子どもや他の犬と非常に暮らしやすい犬種」であると同時に、「その大きさゆえのリスク」に注意を払わなければなりません。温厚な性格に頼るだけでなく、適切な社会化教育と大人の見守りがあれば、家族全員にとって理想的な同居相手となるでしょう。大きな体と優しい心を持つセント・バーナードは、まさに家庭に安心感と温かさをもたらす存在といえます。

運動量の多さ

セント・バーナードは、その巨体と力強さから「さぞ運動量が多いのでは」と思われがちですが、実際には中程度の運動で満足する犬種です。活発に走り回ることを好むわけではなく、むしろ落ち着いた性格を持つため、過度な運動を必要としません。とはいえ、運動不足は肥満や関節疾患のリスクを高めるため、適度な活動は欠かせません。

1日の運動量の目安としては、成犬であれば朝夕2回、各30〜60分程度の散歩が理想的です。特に成長期は関節に負担がかかりやすいため、無理に長距離を歩かせたり、硬いアスファルトの上で激しい運動をさせたりするのは避けるべきです。柔らかい芝生や土の上をのんびり歩かせることが関節の健康維持に役立ちます。

セント・バーナードはもともと雪山で人命救助を行っていた犬ですが、その活動は短距離で力強く人を引き上げるような作業であり、持久力を求められるマラソン型の運動ではありません。そのため、現代の家庭で暮らす際も「長時間の運動よりも適度な負荷のある散歩や軽い遊び」が適しています。

ただし、体重が大きいことから「肥満」には特に注意が必要です。太りすぎると関節や心臓への負担が増し、寿命を縮めてしまう可能性があります。適度な運動と食事管理を組み合わせることで、理想的な体型を維持することができます。特に食後の運動は胃捻転のリスクを高めるため、食事の前後1〜2時間は安静にさせることが大切です。

また、セント・バーナードは暑さに弱い犬種です。厚い被毛と大きな体により体温がこもりやすく、夏場の運動は熱中症の危険が高まります。特に気温が25℃を超えるような日には、早朝や夜の涼しい時間帯に散歩を行い、日中は室内で休ませるのが望ましいです。水分補給と日陰での休憩も忘れてはなりません。

一方で、冬場や寒冷地ではセント・バーナード本来の力を存分に発揮します。雪の中を歩いたり、引っ張り運動を楽しんだりすることは、この犬種にとって大きな喜びとなります。気候に合わせて運動内容を工夫することが、健康的な生活に繋がります。

遊びについても触れておきましょう。セント・バーナードはボール遊びや引っ張り合いを楽しむことがありますが、体格の大きさから「長時間の激しい遊び」には向きません。数回ボールを追いかけただけで満足し、あとは日陰で休むような犬も少なくありません。むしろ、飼い主と一緒に歩いたり、庭で穏やかに過ごしたりする時間を好む傾向があります。

まとめると、セント・バーナードは「超大型犬のわりに運動量は多くない」が、「肥満や関節疾患を防ぐために適度な運動が不可欠」な犬種です。飼い主は「無理に走らせるのではなく、のんびりとした散歩を毎日続ける」ことを意識すべきでしょう。愛犬のペースに合わせた運動を心がければ、セント・バーナードは穏やかで健康的な日々を過ごすことができます。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

セント・バーナードは、世界でも代表的な超大型犬のひとつで、その迫力ある体格と堂々とした姿は見る者を圧倒します。しかし、その見た目はただ大きいだけでなく、救助犬としての歴史や生活環境に適応した合理的な構造を備えています。ここでは体の構造、被毛の特徴、毛色のバリエーションについて詳しく解説します。

まず体格についてですが、セント・バーナードは雄で70〜90kg、雌でも60〜80kgに達することがあり、肩高(体高)は70〜90cmにもなります。その巨体は筋肉質で骨太、安定感があり、力強い印象を与えます。しかし、動作自体は意外にもゆったりしており、落ち着いた動きが特徴的です。体の幅や胸の深さはしっかりしており、肺活量が大きいため雪山での活動にも適していました。

頭部は大きく、幅広い頭蓋と短めの口吻を持ちます。目は優しげで、やや垂れ気味のまぶたがセント・バーナード特有の温厚な表情を生み出します。耳は中程度の大きさで垂れ耳、鼻は黒く大きく、嗅覚に優れています。口元には唾液をためやすい構造があり、このためセント・バーナードは「よだれをよく垂らす犬」として知られています。室内飼育を考える場合には、この点を受け入れる心構えが必要です。

次に被毛の特徴です。セント・バーナードには「スムース(短毛)」と「ラフ(長毛)」の2種類の毛質が存在します。スムースタイプは短く密集した毛を持ち、雪や寒さから身を守る性能に優れています。ラフタイプは長く波状の毛を持ち、豪華な見た目をしていますが、被毛が絡まりやすく、定期的なブラッシングが必要です。どちらのタイプも二重毛で、下毛は密で柔らかく、上毛はしっかりとした質感を持ちます。

毛色については、基本的に「白地に赤褐色(ブラン・エ・ルージュ)」のパターンが多く、赤褐色の斑が体の広い部分を覆います。顔には「ブラックマスク」と呼ばれる黒い模様が入ることが多く、これが表情を引き締める役割を果たしています。また、頭部中央には白い筋(ブレーズ)が入り、胸・足・尾先にも白が入ることが理想とされています。この独特の模様はセント・バーナードらしさを際立たせ、犬種の象徴ともいえる外見を作り出しています。

換毛期は年に2回あり、大量の毛が抜け落ちます。特にラフコートタイプは抜け毛の量が多く、日常的なブラッシングを怠ると毛玉や皮膚トラブルの原因になります。スムースタイプでも換毛期は抜け毛が目立ちますので、こまめな手入れが欠かせません。また、被毛が厚いため暑さに弱く、日本の夏にはエアコンや日陰を活用して体温管理を徹底する必要があります。

体の特徴としてもう一つ重要なのは「成長の早さ」です。セント・バーナードは子犬の頃から急激に体重が増加し、1年で40〜50kg近くになることもあります。そのため成長期の栄養管理や運動制御は非常に重要です。急激な成長による関節のトラブルを防ぐには、適切なフードと無理のない運動を心がける必要があります。

まとめると、セント・バーナードは「堂々たる巨体」「優しげな表情」「豪華な被毛」「特徴的な毛色パターン」を備えた犬種であり、その姿は見る人に安心感と威厳を与えます。しかし同時に、抜け毛やよだれといった日常的なお世話の負担も伴います。見た目の魅力に加え、その特徴を理解し、適切なケアを行うことで、セント・バーナードの美しさと健康を最大限に引き出すことができるでしょう。

里親・ブリーダー・値段

セント・バーナードを家族に迎えたいと考えるとき、多くの人がまず思い浮かべるのは「どこで出会えるのか」「価格はどれくらいか」という点でしょう。この犬種は日本では非常に希少で、チワワや柴犬のようにペットショップで日常的に見かけることはまずありません。そのため、迎え入れを検討する場合は、主にブリーダーや里親制度を通じた方法が現実的です。

まず、ブリーダーから迎える場合について解説します。セント・バーナードは体が大きく、繁殖管理や出産・子育てに非常に手間がかかる犬種です。そのため、信頼できる専門ブリーダーの存在が不可欠となります。健全なブリーダーは、股関節形成不全や心疾患などの遺伝的疾患を避けるために親犬の健康診断を実施しており、繁殖環境も清潔で管理が行き届いています。日本国内でセント・バーナードを扱うブリーダーは数が限られているため、事前に問い合わせや見学を行い、犬舎の環境や飼育姿勢をしっかり確認することが重要です。

価格については、セント・バーナードの子犬はおおよそ25万円〜50万円程度が相場とされています。ただし、血統が優秀な場合やショードッグ向けに繁殖された場合は、さらに高額(60万円〜80万円以上)になることもあります。大きな体を持つ犬種ゆえに、飼育コストは子犬の購入費用以上にかかる点も考慮が必要です。特に食費は小型犬の数倍に達し、医療費や関節保護のためのケア用品も他犬種に比べて高額になりがちです。

一方で、里親制度を通じて迎えるという選択肢もあります。セント・バーナードは飼育負担が大きいため、残念ながら手放されるケースが少なくありません。成犬やシニア犬で里親募集に出されることがあり、動物保護団体やインターネットの里親サイトを通じて出会うことができます。里親の場合、譲渡費用は避妊・去勢手術代や医療費の一部負担として数万円程度が必要となるケースが多いですが、子犬購入に比べて初期費用を抑えられるメリットがあります。ただし、保護犬として里親に出される場合は、心身にストレスを抱えていることもあるため、受け入れる側にはより深い理解と忍耐が求められます。

セント・バーナードを迎える際に最も重要なのは「経済的・物理的な飼育環境を整えられるか」という点です。巨体を快適に暮らさせるには広い居住スペースが必要で、運動や食事管理、医療ケアにかかる費用は一生涯で非常に大きなものになります。ペットとしての可愛らしさや憧れだけで決めるのではなく、実際の生活スタイルや将来的な責任を見据えて判断することが欠かせません。

まとめると、セント・バーナードを迎える方法は「専門ブリーダーからの購入」か「里親制度を通じた譲渡」が現実的な手段です。いずれの場合も、費用や環境面での準備を十分に行い、犬にとって最適な生活を提供できるかを冷静に判断する必要があります。そのうえで迎え入れれば、セント・バーナードは家族にとってかけがえのない存在となり、深い絆と安心感をもたらしてくれるでしょう。

セント・バーナードの写真集

写真をクリックすると拡大します

セント・バーナードの動画集

[再生は画像をクリック]

セント・バーナードの動画 その1

セント・バーナードの動画 その2

セント・バーナードの動画 その3

関連ページ一覧

セント・バーナード(Saint(St.) Bernard)に関する記事一覧

【迷子犬・迷い犬】探し主さまからの事後レポート:乙女ちゃん編

当サイトにてお手伝いさせて頂いた方の事後レポートになります。

※本文は、寄稿いただいた方の原文をハピわん!にて最低限の校正をし掲載しております。

◆ケース概要

・寄稿主さま:迷子犬を探していた飼い主さま

・進捗:2021/5/16無事に解決済み(捜索期間:3日間)

セント・バーナード(Saint(St.) Bernard)に関する相談投稿

超大型犬の巨大化と寿命への影響について

はじめまして。実は犬を飼おうか悩んでいる30代会社員です。最近、グレートデーンやセントバーナードなどの超大型犬に興味を持ち始めて、色々と調べているのですが、気になることがあって投稿させていただきました。

インターネットで見てると、昔の写真と比べて現代の超大型犬って、さらに大きくなってきているような気がするんですよね。ブリーダーさんたち

.......(続きはここをクリック)セント・バーナードの成長っぷりが本当にすごいと最近実感しています

実は最近、友人から「セント・バーナードってどこまで大きくなるんだろう?」という質問をされて、そう言われてみると自分も改めて気になってしまいました。あの有名なスイスの雪山で迷子を助ける話や、映画なんかでもよく見かけるセント・バーナード。あの堂々とした大きな体、写真や映像で見るたびに「こんな大きい子が家にいたらどんな感じなんだろう…?」って思っ

.......(続きはここをクリック)セントバーナードが家庭に向いているか、子供や他のペットとの相性が気になる

今まで犬を飼った経験はほとんどなくて、最近、家族会議で「そろそろ大きめの犬を飼いたいね~」なんて盛り上がりました。その中でふと名前が出てきたのがセントバーナード。映画とかアニメで見たことはありましたが、実際どんな性格なのか、ほぼ知識もないまま、気になって仕方ないのでこちらで思い切って質問させてもらいます。

大きな犬っていうと、やっぱり

.......(続きはここをクリック)セントバーナードを飼うための庭の広さとフェンスの高さについて教えてください

はじめまして。このたび家族で犬を飼おうということになり、私が子供の頃から憧れていたセントバーナードに興味があります。ただ、実際に飼うとなると知らないことばかりで、特に庭の広さやフェンス、柵の高さなどが不安です。

セントバーナードといえば大型犬の中でも特に大きい犬種ですよね。成犬になるとかなりの体格になると聞いています。我が家には庭があ

.......(続きはここをクリック)セント・バーナードの魅力と性格について実際どう思いますか?

最近、ちょっとしたきっかけでセント・バーナードに興味を持ち始めました。自分が昔見た映画とかアニメにも登場していたことを思い出して、改めて「どんな犬なんだろう?」と気になってます。実際に飼っている方や、詳しい方のリアルな話が聞ければ嬉しいので、ここで質問させてもらいます。

まず見た目からしてインパクト抜群ですよね。あの堂々とした体格と優

.......(続きはここをクリック)セント・バーナードの平均寿命は?あの優しい目と大きな体がずっと憧れなんです

実は最近、ペットショップでセント・バーナードのパピーを見かけて久しぶりに心が躍りました。大人になってからは小型犬や中型犬に目が行きがちだったのですが、いざ本物を目の前にすると、やっぱりあの存在感は別格だなあと改めて感じています。テレビや映画だと“山岳救助犬”や“頼もしき番犬”みたいに描かれることが多くて、力強さと優しさを両方持ってるイメージ

.......(続きはここをクリック)セント・バーナードと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、セント・バーナードとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 超大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。