【クールな見た目とツンデレ感がたまらない、シベリアン・ハスキー】

シベリアン・ハスキーの基本情報(性格・しつけ・病気など)

シベリアン・ハスキー

[英記]:Siberian Husky

-

◇基本データ

- ・サイズ: 大型犬

- ・体高:50cm~60cm

- ・体重:18kg~30kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・しつけをきちんと根気強くできる

・小さなお子様や他の犬・動物と同居させる予定がある

・とことん運動に付き合ってあげることができる

・クールなかっこいい犬が好き

シベリアン・ハスキーは、シベリア北東部のチェルスキー山脈を原産として、 シベリアからカナダあたりの北極圏の地帯で主に飼われていた犬種になります。

系統としては、スピッツ系の流れをくむ犬種で、他に同系の近い犬種にはアラスカン・マラミュート、 サモエドがいます。

ただ、明確な始祖犬はわかっていません。

シベリアン・ハスキーを飼っていたエスキモーの部族チュクチ族により、 犬ゾリ(雪の上で犬が引くソリ)やボートを引く犬としてや、狩猟犬として飼われていました。

シベリアン・ハスキーは1900年代前半ごろにカナダへ渡り、その後にアメリカへももたらされました。

1925年、アメリカのアラスカ州の北部にあるノーム市にてジフテリアが大流行し、その際にシベリアン・ハスキーの犬ぞりチームが540kmもの距離を100頭以上でリレーし、血清を運んだことも有名です。

この距離をわずか5日間ほどで移動することに成功しており、当時のマスメディアにて大いに賞賛を浴びました。

この栄誉により、犬ぞりチームの「バルト」というリーダー犬の銅像「バルト像」がニューヨークのセントラル・パークに建てられています。

1930年には、アメリカン・ケネルクラブによって品種認定されています。

第二次世界大戦中には、多くのシベリアン・ハスキーが米軍の探索・救助チームにて活動し、犬種への信頼と人気を勝ち得ていきました。

日本国内では、1990年ごろの少女漫画「動物のお医者さん」(1987年〜1993年)に登場する犬としてこのシベリアン・ハスキーが描かれており、そこで当時の人気に火がつきました。

なお、この「動物のお医者さん」という漫画は2003年にテレビドラマにもなっています。

現在では北極圏はもちろんのこと、世界の他の地域でも家庭犬として愛されている人気犬種の一つとなっています。

また、シベリアン・ハスキーはチュクチ族から『シベリアン・チュチース』と呼ばれていましたが、なぜ“ハスキー”になったかと言う由来は、 チュクチ族が探検家から『ハスキー』と呼ばれていたからという説や、 その独特な遠吠えの“ハスキーな鳴き声”から『シベリアン・ハスキー』と呼ばれるようになったからという説などがあります。

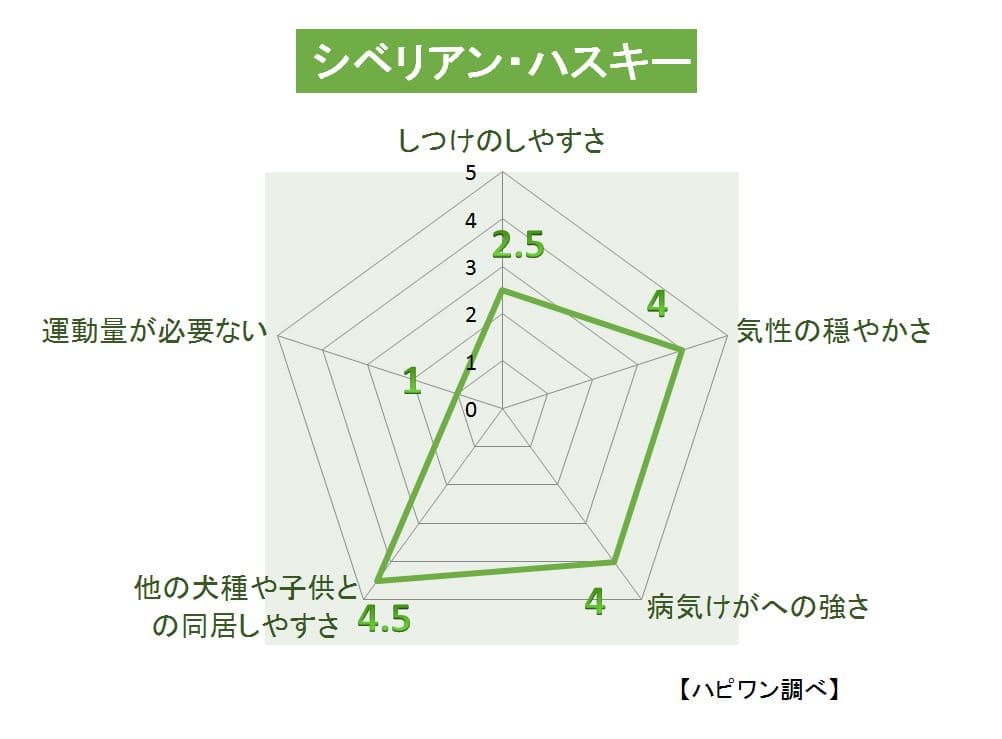

しつけのしやすさ

シベリアン・ハスキーは、その美しい外見とオオカミを思わせる風貌から世界的に人気の高い犬種ですが、しつけのしやすさという観点から見ると、初心者にはなかなか手ごわい部類に入る犬種です。彼らはもともとシベリアの厳しい環境でソリを引くために育成されてきた犬で、強い自立心と高い持久力、そして群れで行動する習性を持ち合わせています。こうした歴史的背景が、彼らのしつけの難しさに大きく影響しています。

まず、シベリアン・ハスキーは非常に賢い犬です。単純なコマンドを覚える能力は高く、一度理解すれば素早く行動に移すことができます。しかしその知能の高さが裏目に出ることもあります。つまり、彼らは「なぜ自分がそれをしなければならないのか」を考えやすく、納得できないと指示に従わない傾向があるのです。これは多くの犬が「飼い主の指示=従うべきもの」と理解するのとは異なり、ハスキーは「その指示に従う理由があるか」を自分なりに判断しようとする点で特に顕著です。このため、従順さを第一とする犬種に比べると、しつけの過程で根気と工夫が強く求められます。

さらに、ハスキーはとても自由を好む性格をしています。フェンスやドアの隙間から脱走する例は珍しくなく、「犬の Houdini(脱出の名人)」と呼ばれることもあるほどです。この習性を考えると、呼び戻しのトレーニングは特に難しい部類に入ります。外で自由に走ることを好むあまり、飼い主の呼びかけよりも周囲の刺激に引き寄せられてしまうことが多く、命に関わる危険も伴います。そのため、早い段階から呼び戻しの練習を重ね、成功したら大きなご褒美を与えるなど「飼い主の元に戻ることが一番楽しい」と思わせる工夫が必須となります。

また、シベリアン・ハスキーはソリ犬として群れでの協調を重視してきた犬種であるため、人間や他の犬と強い絆を築くことが可能ですが、その関係性は「上下関係」というより「対等な仲間」としての要素が強い傾向があります。したがって、伝統的な上下関係を重んじるような厳しい服従訓練は逆効果となりやすく、むしろ信頼関係を基盤にしたポジティブトレーニングが効果的です。罰や強制によるしつけはハスキーの反発心を強め、問題行動を悪化させる恐れがあるため避けるべきです。

しつけの過程では、運動不足が原因となる問題行動にも注意が必要です。十分な運動を与えられていないハスキーは、家具を壊したり庭を掘ったりするなど、エネルギー発散のための行動をとることがあります。こうした行動を「悪いこと」として叱るだけでは効果はなく、日常的に長時間の散歩やドッグランでの自由運動、知育玩具を使った遊びを取り入れることが、精神面の安定としつけの成功に直結します。

さらに、ハスキーは鳴き声でも個性を発揮します。無駄吠えは比較的少ないものの、特徴的な「遠吠え」や「話すような声」での表現が多く、近隣への騒音として問題になることもあります。この点に関しても、叱るよりは「静かにできた時に褒める」ことで望ましい行動を強化するのが有効です。

総じて言えるのは、シベリアン・ハスキーのしつけには「根気」「一貫性」「信頼関係」の三つが不可欠だということです。短期間で完璧に従わせようとするのではなく、時間をかけて少しずつ進めていく姿勢が求められます。彼らは頑固な反面、愛情深く社交的な一面も持ち合わせています。うまく信頼を築ければ、ハスキーは飼い主と強い絆を結び、家族の一員として頼もしい存在になってくれるでしょう。

気性の穏やかさ・性格

シベリアン・ハスキーは、その野性的な外見から「攻撃的」「気性が荒い」という印象を持たれることもありますが、実際には全く逆で、きわめて友好的で社交的な性格を持つ犬種です。多くのハスキーは人間に対して穏やかで、攻撃性は非常に低く、家庭犬としての適性も高いと言えます。そのため、外見と実際の性格のギャップに驚かれる方も少なくありません。

まず大きな特徴として挙げられるのが、他者に対してオープンで愛情深いことです。ハスキーは知らない人に対しても警戒心をあまり見せず、むしろ好奇心旺盛に近づいていく傾向があります。番犬としては不向きとされるのは、この社交性の高さゆえです。侵入者に吠えて威嚇するよりも、「遊んでくれる人が来た」と受け止めてしまうことすらあるほどで、その点では護衛犬を求める家庭には適さないでしょう。しかし、このフレンドリーさは家庭内では大きな利点であり、子どもや来客にも柔軟に対応できる穏やかさを発揮します。

次に、シベリアン・ハスキーの大きな魅力として「遊び好きで明るい性格」が挙げられます。彼らは非常にエネルギッシュで、遊びや活動を通じて周囲と交流することを好みます。飼い主とのコミュニケーションだけでなく、他の犬との関わりにおいても友好的で、群れでの生活に適応してきた歴史が現代の性格にも色濃く表れています。ドッグランで他の犬と遊ばせると、その社交性の高さがよくわかります。

ただし、この「社交的で明るい」性格は、裏を返せば「落ち着きがない」「やんちゃ」とも言い換えられます。ハスキーは退屈を嫌い、刺激や活動を求め続けるため、飼い主が十分に対応できないといたずらや問題行動につながることがあります。特に若い個体はエネルギーが有り余っており、家具をかじる、庭を掘るなどの行動を起こすことも少なくありません。これは性格が「乱暴」というより、単に「退屈しのぎ」「エネルギーの発散」の一環であることが多いのです。したがって、日々の散歩や遊びの時間をしっかりと確保することで、ハスキーの性格の良さを最大限に引き出すことができます。

また、シベリアン・ハスキーは「群れ意識」が非常に強い犬種です。これは飼い主や家族を「群れの仲間」と見なし、常にその一員として関わろうとする傾向に現れます。基本的に孤独を好まないため、長時間の留守番には不向きです。寂しさや孤立感からストレスを抱えると、遠吠えや破壊行動といった問題につながることがあります。こうした点からも、ハスキーの性格は「独立心はあるが、孤独には弱い」という二面性を持っていると言えるでしょう。

加えて、ユーモラスな一面もハスキーの性格を語るうえで欠かせません。彼らは表情豊かで、「笑っているような顔」を見せたり、人間の言葉に応じるように声を出したりするなど、独特の愛らしい行動を取ることがあります。この「おしゃべり好き」な性格は、多くの飼い主にとって大きな魅力であり、日々の生活を楽しくしてくれる存在となります。

一方で、頑固さも持ち合わせています。シベリアン・ハスキーは非常に賢いため、「従うかどうかを自分で決める」傾向が強く、気分によっては指示を無視することもあります。これは決して攻撃的な拒否ではなく、自由を重んじる気質が表れているだけです。この頑固さを「反抗的」と誤解せず、むしろ「対等なパートナー」として接する姿勢が、ハスキーの性格を理解するうえで重要になります。

総じて、シベリアン・ハスキーは「穏やかで友好的」「エネルギッシュで遊び好き」「頑固で自由を尊重する」性格を併せ持った犬種です。攻撃性が低く、人や犬との関わりを好むため、適切な環境を整えれば家庭犬として素晴らしい存在になってくれます。ただし、その明るさと社交性が十分に発揮されるには、日々の運動やコミュニケーションが欠かせません。ハスキーと過ごす時間の多い家庭にこそ、この犬種の魅力は最大限に引き出されるでしょう。

病気・けがへの強さ・寿命

シベリアン・ハスキーは、極寒のシベリアでソリ犬として人間と共に働いてきた歴史を持つ犬種で、その体は厳しい自然環境に耐えられるように頑健に作られています。一般的に純血種の犬は遺伝的な病気のリスクが高い傾向がありますが、ハスキーは比較的健康で長寿な犬種のひとつとされています。平均寿命は12〜15年ほどで、中型から大型犬の中ではやや長寿命な部類に入ります。

まず、ハスキーの健康面で特筆すべき点は「寒さに対する強さ」です。厚い二重構造の被毛を持ち、氷点下の気候下でも体温を維持できる耐寒性を誇ります。そのため、寒冷地では非常に快適に過ごすことができ、冬季の散歩や運動も楽しそうにこなします。ただし逆に、高温多湿の環境には弱く、日本の夏のような蒸し暑い気候は大きな負担となります。熱中症のリスクが高いため、夏季は冷房を効かせた室内で過ごさせる、早朝や夜間に散歩を行うといった工夫が不可欠です。健康管理において、気候への適応を考慮することは特に重要です。

遺伝的に注意すべき病気としては、まず「股関節形成不全」が挙げられます。これは大型犬に多い関節の疾患で、関節の構造が不完全なために歩行に支障をきたしたり、慢性的な痛みを伴うことがあります。成長期に過度な運動や体重の増加がリスクを高めるため、子犬期には適度な運動と栄養バランスに配慮した食事管理が欠かせません。

次に「目の病気」もハスキーに比較的多く見られます。代表的なものとしては「白内障」「進行性網膜萎縮(PRA)」「角膜ジストロフィー」などがあります。これらは遺伝的要因が関係しており、早い場合は若齢期から発症することもあります。視力の低下は生活の質を大きく下げる可能性があるため、定期的な眼科検診を受け、異変に早期に気付くことが大切です。

また、自己免疫疾患もハスキーで注意すべき病気の一つです。特に「自己免疫性皮膚炎」や「甲状腺機能低下症」などが報告されています。これらは体の免疫が自分自身を攻撃してしまうことで発症し、皮膚の異常や代謝の低下などの症状が現れます。症状は一見軽微に見えることも多いため、気づかないまま進行してしまうことがあり、獣医師による定期的なチェックが予防や早期発見につながります。

消化器系の疾患については、ハスキーは比較的胃腸が丈夫であるとされますが、大型犬に共通するリスクとして「胃捻転(胃拡張胃捻転症候群)」があります。これは胃がねじれることで血流が遮断され、短時間で命に関わる危険な病気です。食後すぐの激しい運動や一度に大量の食事を与えることは避け、複数回に分けて食事を与えることが予防になります。

けがへの強さという点では、ハスキーは筋肉質で持久力に優れ、骨格も頑丈です。ソリを引いて何十キロも走る能力を持つだけあって、一般的な犬よりも高い運動適性と耐久性を備えています。ただし、運動好きな性格ゆえに、ジャンプや激しい走行で足を痛めることもあり得ます。特にコンクリートなど硬い地面での過度な運動は関節への負担が大きいため、芝生や土の上での運動が理想的です。

日常的な健康維持のためには、適切な運動とバランスのとれた食事、そして定期的な健康診断が不可欠です。運動不足は肥満やストレスの原因となり、さまざまな病気のリスクを高めます。反対に過度な運動も関節や内臓に負担をかけるため、年齢や体調に応じた運動量を調整することが大切です。

総合的に見ると、シベリアン・ハスキーは比較的健康で長寿の犬種ですが、特に「目の病気」「関節疾患」「自己免疫疾患」への注意が必要です。健康に恵まれた個体であれば15年以上元気に過ごすことも可能であり、飼い主のケア次第で寿命や生活の質は大きく変わります。定期的な獣医の診察と、日常のちょっとした観察を怠らないことが、ハスキーの健やかな一生につながるのです。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

シベリアン・ハスキーは、見た目のワイルドさに反して非常に社交的で友好的な性格を持つ犬種であり、他の犬や子どもとの同居にも比較的向いている犬といえます。もともとハスキーはシベリアの遊牧民とともに群れで暮らし、ソリを引いて協力して働くという歴史を持っています。この「群れ意識」が強いことから、仲間と共に過ごすことを好み、単独でいるよりも誰かと一緒にいるほうが安心できる傾向があります。

まず、他の犬との関係性についてです。ハスキーは犬同士で遊ぶのが非常に上手であり、ドッグランや散歩中でもフレンドリーに接することが多いです。特に同じようにエネルギッシュな犬種と相性が良く、一緒に走ったり遊んだりすることで大きな満足感を得ます。ソリ犬としての歴史からもわかるように、他の犬と協調して活動することに慣れており、犬同士のコミュニケーション能力は高い部類に入ります。

ただし、全ての犬に対して無条件に友好的というわけではなく、相性の問題や性別による競争心が働く場合もあります。特に成犬のオス同士では、縄張り意識や優位性をめぐって衝突することもあります。このため、多頭飼いを考える場合は、性格や年齢のバランスを考慮して組み合わせることが大切です。また、初対面の犬との接触は慎重に行い、様子を観察しながら少しずつ慣らしていくのが望ましいでしょう。

次に、子どもとの同居についてですが、シベリアン・ハスキーは非常に忍耐強く、子どもに対して攻撃的になることはほとんどありません。むしろ子どもの遊び相手になることを楽しみ、元気いっぱいに一緒に走り回ることもあります。子どもが少々乱暴に接しても寛容に受け入れる個体が多く、家庭犬としての適性は高いといえます。この点では、同じ大型犬でも警戒心が強い犬種に比べて安心感があるでしょう。

ただし、ハスキーは中型から大型犬に分類される力強い犬種であり、その運動量と力を考えると、子どもが小さいうちは注意が必要です。遊んでいる最中に体当たりしたり、リードを引っ張ったときに子どもが転倒する可能性があります。これは攻撃性ではなく単純なパワーによるものですが、事故につながる恐れがあるため、子どもとハスキーを一緒に遊ばせる場合は必ず大人が見守ることが大切です。

また、ハスキーは好奇心旺盛で、口を使って物を確かめる習性があります。子どもが持つおもちゃやぬいぐるみを奪おうとすることもあるため、所有物を守る練習や「ちょうだい」のコマンドを覚えさせることでトラブルを防げます。逆に子どもにも「犬に食べ物を無闇に与えない」「寝ているときに無理に触らない」など、犬との正しい接し方を教えることが重要です。

さらに、シベリアン・ハスキーは孤独を苦手とするため、他の犬や子どもと一緒に過ごすことが精神的な安定にもつながります。特に共働き家庭などで留守番時間が長い場合、ハスキーが寂しさを紛らわせる相手として他の犬がいる環境はメリットが大きいといえます。ただし、留守中に犬同士で遊んでいてけがをするリスクもあるため、安全な空間作りは欠かせません。

総合すると、シベリアン・ハスキーは「他の犬とも子どもとも非常に良好な関係を築きやすい」犬種です。ただしそのためには、飼い主が適切に関係性をサポートし、トラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。十分な運動とコミュニケーションを確保することで、ハスキーの社交性や優しさは最大限に引き出され、家族全員にとってかけがえのない存在となるでしょう。

運動量の多さ

シベリアン・ハスキーといえば、その最大の特徴のひとつが「非常に多い運動量」です。もともとハスキーは、シベリアの厳しい環境でソリを引いて数十キロもの距離を走り続ける作業犬として育成されてきました。そのため、現代の家庭犬となった現在でも、膨大なエネルギーと持久力を持ち合わせています。単なる散歩程度では物足りず、適切な運動環境を整えられるかどうかが、ハスキーを飼ううえで最大の課題といっても過言ではありません。

まず、1日の運動量について具体的に考えてみましょう。シベリアン・ハスキーは少なくとも1日2時間以上のしっかりとした運動が必要とされます。しかもその運動は単なる「のんびり歩く散歩」ではなく、ジョギングや自転車に並走させるような有酸素運動、ドッグランでの自由な疾走など、心拍数を上げる激しめの運動が望ましいのです。これに加えて、頭を使う遊びやトレーニングを取り入れることも重要で、肉体面と精神面の両方をバランスよく満たしてあげることが欠かせません。

もし必要な運動が十分に確保できない場合、ハスキーはストレスを発散するために問題行動を起こしやすくなります。代表的なのが家具の破壊や庭の穴掘り、フェンスを乗り越えての脱走といった行動です。特に「脱走癖」はハスキーの飼育でよく耳にする問題で、運動不足による退屈や自由を求める性格が強く表れるものです。これを防ぐためには、毎日の運動を欠かさないことが何よりも大切になります。

また、シベリアン・ハスキーは持久力が高い反面、瞬発力やパワーも兼ね備えています。ソリ犬時代には数頭から十数頭でチームを組み、氷原を数百キロ走破することもありました。そのため、長時間走ることに耐えられる筋肉と心肺機能が発達しています。現代の家庭ではそこまでの運動を必要としませんが、マラソンの伴走犬や犬ぞり競技、カニクロス(犬と一緒に走る競技)、スキージョーリング(犬に引かれてスキーをするスポーツ)など、スポーツドッグとしてのポテンシャルは非常に高いです。

さらに、ハスキーは遊びの中でも高い運動欲求を示します。ボール遊びやフリスビーも喜びますが、単純な取って来い遊びだけでは物足りないことも多いです。知的好奇心も強いため、アジリティ競技のように「体を動かしながら頭も使う」遊びが特に適しています。こうした活動はエネルギーを効率的に発散させるだけでなく、飼い主との絆を深める時間にもつながります。

ただし、注意すべき点として「気候の影響」があります。ハスキーは寒冷地仕様の犬種であり、暑さには非常に弱いです。夏場に長時間の運動をさせると熱中症の危険が高まるため、涼しい時間帯を選んで運動させる必要があります。日本のような高温多湿の環境では特に注意が必要で、真夏は冷房の効いた室内で遊びやトレーニングを工夫することが求められます。

また、成長段階によっても運動量の調整は重要です。子犬の時期に過度な運動をさせると関節や骨の発育に悪影響を及ぼす可能性がありますし、高齢になってから若い頃と同じような運動を続けるのも負担になります。年齢や健康状態に応じて、適切な運動の質と量を考えることが必要です。

総合的に見て、シベリアン・ハスキーは家庭犬としては「運動量が極めて多い」犬種です。散歩だけで満足させることは難しく、飼い主が積極的に時間と体力を使って一緒に活動できる環境でこそ、その魅力が発揮されます。逆にいえば、運動不足が続けば精神的にも不安定になり、問題行動が増えてしまう危険性が高いのです。十分な運動を確保できる生活スタイルを持つ家庭にとっては、ハスキーは最高のパートナーとなり、共にアクティブな日々を過ごせるでしょう。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

シベリアン・ハスキーは、その凛々しくも美しい外見によって世界中で人気を集める犬種です。多くの人が「オオカミに似ている犬」としてイメージすることもあり、その容姿がハスキーの大きな魅力となっています。しかし、単に見た目が美しいだけでなく、彼らの体は厳しい自然環境に適応するために進化した機能的な特徴を数多く持っています。

まず体格についてですが、シベリアン・ハスキーは中型犬に分類されます。成犬の体高はオスで53〜60cm、メスで50〜56cmほど、体重はオスが20〜27kg、メスが16〜23kg程度です。大型犬に比べればコンパクトながらも、筋肉質でバランスのとれた体格をしており、無駄のないしなやかな体つきが特徴です。この体型は長時間にわたって効率よく走ることを目的としており、決して筋骨隆々の力自慢ではなく「持久力に特化したアスリート」といえるでしょう。

顔つきはオオカミを連想させる鋭い輪郭を持ち、立ち耳とアーモンド型の目が印象的です。特に目の色はシベリアン・ハスキーを語るうえで欠かせない特徴で、ブルー、ブラウン、アンバー、あるいは片目ずつ異なるオッドアイなど、バリエーションが豊富です。青い瞳を持つ犬種は非常に珍しいため、ハスキーのアイスブルーの瞳は多くの人々を魅了します。オッドアイも神秘的で個性的な印象を与え、この犬種の人気を高める要素のひとつとなっています。

被毛に関しては、シベリアン・ハスキーの最大の特徴ともいえます。彼らは「ダブルコート」と呼ばれる二重構造の被毛を持っており、外側のオーバーコートは風雨や雪を防ぐ役割を果たし、内側のアンダーコートは密度が高く、体温を逃がさないよう保温効果を持っています。この被毛のおかげでハスキーは極寒の地でも快適に活動でき、マイナス数十度の気温にも耐えられるのです。

しかし、この豊かな被毛は換毛期になると大量に抜け落ちます。特に春と秋にはアンダーコートがごっそりと抜けるため、日常的なブラッシングは欠かせません。抜け毛が多いため、室内飼いでは掃除の負担が大きくなる点に注意が必要です。一方で、ハスキーの被毛は犬特有の体臭が少なく、清潔に保ちやすいというメリットもあります。

毛色のバリエーションもまた、この犬種の魅力のひとつです。最も一般的なのは「ブラック&ホワイト」ですが、他にも「グレー&ホワイト」「レッド(銅色)&ホワイト」「セーブル」「アグーチ(野生的なオオカミカラー)」、さらには真っ白な「ホワイト」など、多彩なカラーバリエーションがあります。顔には独特のマーキングが入ることが多く、マスクのような模様や額に縞模様が見られることもあり、個体ごとに大きな違いがあります。こうした毛色や模様のバリエーションは、ハスキーの表情をより豊かに見せる要因となっています。

体の特徴として、耳は中くらいの大きさで三角形、ピンと立ち上がっており、寒風を受けても凍傷を防ぐように毛で覆われています。尾は豊かに被毛が生えており、寒いときには丸めて顔を覆う「狐のようなしっぽ」の役割を果たします。休息中に鼻先に尾を巻きつけて体温を守る姿は、ハスキーらしい愛らしい仕草のひとつです。

足は丈夫で耐久性があり、長距離走行に適した構造をしています。肉球には自然の雪や氷に対応する強さが備わっており、滑りにくい構造になっています。さらに、歩様は軽快で省エネ設計されており、無駄なエネルギーを消耗せずに長時間走り続けられるのです。

総合的に見て、シベリアン・ハスキーは「美しさと機能性を兼ね備えた犬種」といえます。オオカミを思わせる精悍な顔立ち、氷のように澄んだ瞳、豊かな毛色のバリエーション、そして自然環境に適応するための二重構造の被毛としなやかな体。すべてが過酷な環境を生き抜くために備わった特徴であり、それが現代では人々を惹きつける魅力へと昇華しています。

里親・ブリーダー・値段

シベリアン・ハスキーは、その美しい見た目とオオカミのような風貌、さらに人懐こい性格から世界中で人気の高い犬種です。日本でも1990年代に大ブームとなり、一時は街中で頻繁に見かけるほど飼育数が増えました。しかし、その後、運動量の多さやしつけの難しさに対応できず、手放される個体が増加したことから、ブームは急速に落ち着きを見せました。この歴史を踏まえると、ハスキーを迎える際には「本当に飼育環境を整えられるか」という覚悟と責任が何よりも重要になります。

まず、入手方法について大きく分けると「里親制度を利用する方法」と「ブリーダーやペットショップから購入する方法」があります。

里親制度についてですが、シベリアン・ハスキーは現在でも保護犬として新しい家庭を探している個体が少なくありません。理由としては、ハスキー特有の多大な運動量ややんちゃな性格に飼い主が対応できず、飼育放棄されてしまうケースが一定数存在するためです。動物保護団体や保健所の譲渡会、インターネットの里親募集サイトなどを通じて探すことが可能です。里親として迎える場合、初期費用は比較的抑えられますが、その代わり譲渡条件として「終生飼養を約束できること」「去勢・避妊手術を行うこと」「定期的に近況報告をすること」など、厳格な基準が設けられている場合が多いです。ハスキーを迎えるにあたっては、こうした条件をきちんと守れるかを自分自身に問い直す必要があります。

次に、ブリーダーからの購入についてです。信頼できるブリーダーを選ぶことが非常に重要で、繁殖環境や親犬の健康状態、性格の傾向を丁寧に管理しているかどうかを確認することが求められます。特にシベリアン・ハスキーは遺伝的に目の疾患や関節疾患が出やすいため、遺伝子検査や健康診断を行っているブリーダーから迎えることが望ましいです。良心的なブリーダーは、子犬を引き渡す前に「運動量に対応できる生活環境か」「しつけに時間をかけられるか」などを確認し、安易に譲渡しないケースもあります。これはハスキーにとっても飼い主にとっても大切なプロセスといえます。

価格については、シベリアン・ハスキーの子犬は日本国内では20万円から40万円程度が一般的な相場とされています。特に希少な毛色やオッドアイの個体は需要が高く、50万円以上になることもあります。ただし、価格の高さが必ずしも健康や性格の良さを保証するものではありません。購入時には値段だけで判断せず、ブリーダーの信頼性や犬の健康状態を重視することが必要です。

ペットショップでの取り扱いも見られますが、大型犬であるハスキーは小型犬に比べて店舗に並ぶ数は少なく、また飼育環境が限られることから、専門のブリーダーや保護団体を通じて迎えるほうが望ましいケースが多いです。

なお、迎え入れた後の維持費についても考慮しなければなりません。シベリアン・ハスキーは中型から大型犬に分類されるため、食費や医療費は小型犬に比べて高額になります。フード代だけでも月に1万円前後、医療費や予防接種、フィラリア予防薬などを含めると年間で数十万円単位の費用がかかることもあります。さらに、抜け毛の多さからトリミングや掃除用品の費用も必要です。初期費用だけでなく、長期的な経済的負担を想定しておくことが不可欠です。

総合的に考えると、シベリアン・ハスキーを迎えるには「入手方法の選択」「信頼できるブリーダーや団体との出会い」「経済的・時間的な覚悟」が大きなポイントとなります。里親として迎える場合も、ブリーダーから購入する場合も、重要なのは「最後まで責任を持って共に暮らす意思」を持つことです。ハスキーは飼い主に深い愛情を示す一方で、運動やしつけに多大な労力を必要とする犬種です。それを理解し、十分に環境を整えられる家庭に迎えられたとき、ハスキーは最高のパートナーとなり、かけがえのない存在となってくれるでしょう。

シベリアン・ハスキーの写真集

写真をクリックすると拡大します

シベリアン・ハスキーの動画集

[再生は画像をクリック]

シベリアン・ハスキーの動画 その1

シベリアン・ハスキーの動画 その2

シベリアン・ハスキーの動画 その3

関連ページ一覧

シベリアン・ハスキー(Siberian Husky)に関する記事一覧

犬の耳(聴覚)は優秀なの?犬の聴覚について。注意点など。

犬の嗅覚が優れていることは有名ですが、他の部分はどうでしょうか?

例えば、聴覚もその一つですが、犬の聴覚は果たして優れているのでしょうか。

今回は、犬の聴覚についてお送りします。

シベリアン・ハスキー(Siberian Husky)に関する相談投稿

珍しい目の色「オッドアイ」を持つシベリアンハスキーの健康リスクについて疑問があります

最近初めてオッドアイのシベリアンハスキーに出会って、その神秘的な雰囲気にどハマりしてしまいました。あの左右で色の違うキリッとした目つきを見ていると、吸い込まれそうな感じがして、つい話しかけてしまいそうになります。もともと犬好きなのですが、あまりオッドアイの犬を見る機会がこれまでなかったので、正直かなり新鮮な驚きがありました。たまたまSNSで

.......(続きはここをクリック)ハスキーの吠えや遠吠えって本当に多いの?飼い主の皆さん教えて

最近ハスキーを飼うことを検討していて、いろいろ調べているんですが、どこを見てもハスキーは吠えや遠吠えが多いって書いてあるんですよね。でも実際のところどうなんでしょうか。本当にハスキーあるあるなのか、それとも個体差の問題なのか、経験者の方に聞いてみたくて投稿させていただきました。

というのも、自分が住んでいるのがマンションで、近所迷惑に

.......(続きはここをクリック)換毛期の抜け毛がヤバい...通常の何倍なんだろう

はじめまして。シベリアンハスキーを飼い始めて半年です。今、初めての換毛期を経験してるんですが、毛の量が尋常じゃなくて...みなさんのところはどんな感じですか?

うちの場合、普段の抜け毛でも結構な量が出るんですが、この2週間くらいでブラッシング1回分の抜け毛量が3倍...いや、下手したら4倍くらいになってる気がします。掃除機かけても、次

.......(続きはここをクリック)シベリアンハスキーは多頭飼いに向いている性格でしょうか

最近、犬をもう一匹迎えようか迷っていて、今飼っている犬がシベリアンハスキーなのですが、ハスキーって多頭飼いに向いている性格なのかどうかがよくわからなくて、とても悩んでいます。

友達やネットで調べてみると、ハスキーは「社交的で犬同士仲良くできる」「独立心が強く、気まぐれで自由気まま」という情報が混在していて、どちらが本当なのか判断できません

シベリアンハスキーを飼っている方に聞きたい、遠吠えするのってどんな心境なんでしょう?

こんにちは。愛犬のシベリアンハスキーと暮らしています。もともと見た目がカッコよくて、ハスキーを飼うのがずっと夢だったんですが、実際に一緒に住み始めてから「犬の遠吠え」について少し気になることが出てきました。今日はそのことでみなさんにご意見や経験を聞けたらと思って、思い切って書き込みます。

まず、私がハスキーと過ごしていて一番びっくりし

.......(続きはここをクリック)犬が掘った穴に物を隠す意味は何ですか?愛犬の謎行動を理解したい

ついに庭の惨状に耐えられなくなって質問します…。

シベリアンハスキーを飼って3年目の会社員です。毎週末、せっかく整えた庭が月曜日には穴だらけになってる現実と向き合う日々を送ってます。

うちの子、普段はめちゃくちゃ賢いのに、なぜか庭に穴掘りまくるんですよね。最初は単に掘るだけだったんですけど、最近はおもちゃやボーンをその穴に隠すように

.......(続きはここをクリック)シベリアン・ハスキーと行ったドッグラン口コミ投稿

他にこんな犬たちも見られています。 大型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。