【穏やかな愛され犬。ブヒ顔がたまらない家庭犬のスター、フレンチ・ブルドッグ(フレブル)】

フレンチブルドッグの基本情報(性格・しつけ・病気など)

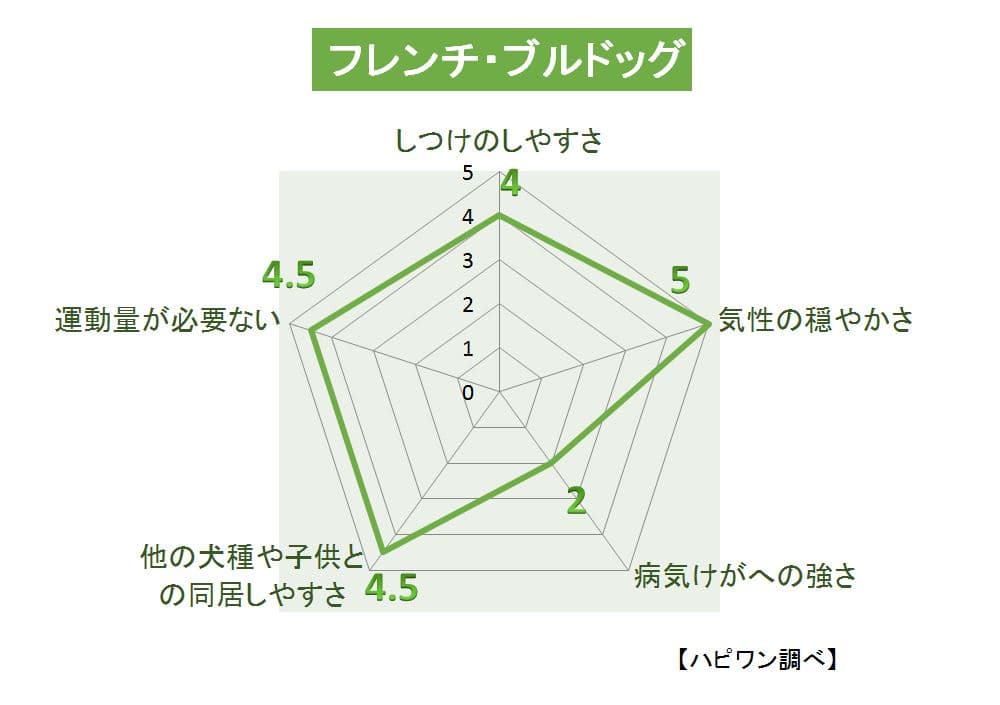

フレンチブルドッグ

[英記]:French Bulldog

-

◇基本データ

- ・サイズ: 中型犬

- ・体高:30cm~40cm

- ・体重:7kg~15kg

- ◇起源・歴史・沿革・系統:

- ◇こんなスタイルで犬を飼いたい方・こんな状況の方との相性Good!!

- ・そこそこの運動量で飼いたいが、たまに短時間の運動を一緒に楽しみたい

・きちんと毎日コミュニケーションしたり、一緒の時間を確保できる

・家の広さが一人暮らし用以上の広さ

・手入れがある程度小まめにできる

・飼い犬とまったり過ごしたい

フレンチ・ブルドッグはマスティフの系統になり、モロシア犬(古代ローマの軍用犬)を起源とする分類とされています。

このフレンチ・ブルドッグの起源は、実のところ、はっきりとはわかっていないために諸説存在します。

しかしながら、有力な一説によると、起源となっている犬は19世紀半ばにイギリスからフランスへ移り住んだレース職人たちが連れていた小型のブルドッグ (イギリスブルドッグ)であると言われています。

この小型ブルドッグにパグやテリアを交配し、現在のような姿になりました。

この頃からフランスで非常に人気が出た犬種です。

※他の説では、イギリス・ブルドッグからの派生ではなく、 闘犬のマスティフ系の犬種が基礎となっている説が存在し、特にフランスでは有力視されています。

また、当時のフランスにおいては、このフレンチ・ブルドッグの祖先犬は、 ネズミ捕りの犬として使われていたようです。

その後、フランスを訪れたアメリカ人の裕福な旅行者たちによって、 19世紀終盤頃にアメリカへもたらされることになり、アメリカでも人気が高まっていきました。

しかしながら、第一次大戦頃のこの時代、エアコンが無い時代(暑さが苦手な犬種であるため)や、 帝王切開ができない時代(自然分娩ができない犬種であるため)だったことや、 小型の短頭犬種であるボストン・テリアの人気が爆発的になったこと等の理由が重なり、 頭数は減少の一途を辿っていきました。

しかし、時代の進化とともにそれらの障害が取り除かれていったことや、ブリーダーたちの努力によって、 現在の大人気犬種であるフレンチ・ブルドッグが存在しています。

一方、フレンチ・ブルドッグが日本に渡来してきのは、大正時代、20世紀初期の頃になります。

その後、昭和の初期にかけて広く普及していきましたが、同じく昭和期の戦前・戦後にかけて人気は後退。

近年21世紀に移ってから犬種として徐々に人気が加速してきましたが、その独特な愛くるしさと性格的な飼いやすさから、現在では家庭犬として非常に人気がある犬種の一つとなっています。

『フレブル』といった愛称で親しまれています。

また、その犬種としての成立と発展の違いから、現在ではヨーロッパタイプとアメリカタイプの2種類にも分類されています。

完全に明確な違いがあるわけではなく、各所が少し違ってくるという状態ではありますが、ヨーロッパタイプは体つきが割とスリムで筋肉質・顔の外形輪郭が四角い、アメリカタイプは体に重厚感があり・顔の輪郭は丸顔が多い、というそれぞれの特徴があります。

しつけのしやすさ

フレンチブルドッグは、その愛嬌たっぷりの表情やユーモラスな動きで世界中にファンが多い犬種ですが、しつけの面では一筋縄ではいかない面も持ち合わせています。彼らは非常に賢く、人の行動や雰囲気を敏感に察知する能力を備えています。そのため、一度ルールを理解すればきちんと覚え、飼い主の期待に応えようとする一面を発揮します。しかし同時に、フレンチブルドッグは独立心が強く、頑固さを見せることも多々あります。特に「自分のやりたいこと」を優先しがちな傾向があり、飼い主の指示に耳を傾けるよりも遊びや休憩を好む場面も少なくありません。

しつけを成功させるためには、根気強さと一貫性が欠かせません。叱責や力で抑え込むようなやり方は逆効果で、フレンチブルドッグはそうした態度に反発心を抱きやすくなります。むしろ、褒めることやご褒美を使ったポジティブなトレーニングが最も効果的です。特に食べることが大好きな犬種ですので、フードやおやつをうまく活用することで集中力を引き出しやすくなります。ただし、肥満傾向に陥りやすいため、ご褒美の量は必ず調整が必要です。

また、フレンチブルドッグは比較的落ち着きのある犬種ではあるものの、子犬期には好奇心旺盛で、いたずら心も旺盛です。この時期に適切なしつけを怠ると、成犬になってからも無駄吠えや甘噛み、家具の破壊といった問題行動に発展する可能性があります。そのため、できるだけ早い段階で基本的なコマンド(おすわり、まて、ふせ、呼び戻しなど)を教えることが望ましいでしょう。特に呼び戻しは、安全のためにも最優先で身につけさせたい重要なスキルです。

さらに、フレンチブルドッグは社交性の高さも特徴的です。人や他の犬との触れ合いを楽しむ傾向が強いので、社会化のトレーニングがしやすい部類に入ります。散歩の途中で他の犬とすれ違うときに落ち着いて挨拶できるように育てることは、無用なトラブルを避けるためにも重要です。子犬期から計画的に人間社会のさまざまな刺激(音、景色、人、犬)に慣れさせることが、しつけの一環として役立ちます。

一方で注意すべき点として、フレンチブルドッグは感受性が高いため、飼い主の感情に左右されやすい面があります。飼い主が不安げであれば犬も不安を覚え、苛立ちを示せば犬も反抗的な態度をとることが増えます。したがって、しつけの際は常に冷静さと余裕を持つことが不可欠です。失敗しても叱らず、成功したときに喜びを共有する姿勢が、犬と飼い主の信頼関係を強める鍵になります。

総じて、フレンチブルドッグは「しつけに工夫と時間を要する犬種」といえます。頭が良い分、間違った学習をしてしまうと矯正に苦労することがありますが、逆に正しい方向に導けば生涯にわたって従順で愛らしいパートナーになります。特に根気強くポジティブに取り組む姿勢が、フレンチブルドッグとの暮らしをより円滑にし、信頼関係を築く大きな土台となるのです。

気性の穏やかさ・性格

フレンチブルドッグの大きな魅力の一つは、その性格の豊かさと温厚さです。小型犬ながらもがっしりとした体格を持つこの犬種は、見た目のユーモラスさに加えて、性格面でも飼い主を虜にする要素を多く備えています。一般的にフレンチブルドッグは攻撃的ではなく、むしろ落ち着きと安定感のある気質を示すことが多いため、家庭犬として非常に人気があります。

まず注目すべきは、人懐っこさと愛情深さです。フレンチブルドッグは人間との絆を強く求める傾向があり、常に飼い主のそばにいたがる犬種です。家庭内では飼い主を追いかけて家中を移動したり、ソファで寄り添って眠ったりする姿がよく見られます。その行動は「忠実さ」と「甘えん坊な性格」が混ざり合ったものであり、飼い主にとっては心地よい癒しの存在となるでしょう。

また、フレンチブルドッグは気分の変化が穏やかで、他犬種に比べて神経質な吠え方をすることが少ない点も特徴です。知らない人や環境に対しても過剰に反応せず、落ち着いて対応できることが多いため、集合住宅や都市部での生活にも適しています。もちろん個体差はありますが、全体的には「無駄吠えが少なく、穏やかな性格」と評価されることが多いです。

ただし、フレンチブルドッグは頑固な一面も持ち合わせています。飼い主の指示を理解していながらも、気分が乗らなければ動かないといった姿勢を見せることがあり、この独立心が「ユーモラスで個性的」と映る一方で、しつけにおいては工夫を要する要素となります。つまり、彼らは決して「従順すぎる犬種」ではなく、自分なりの意志を持ちながら人間と共存しているのです。

さらに、フレンチブルドッグの遊び好きな性格も特筆すべき点です。短時間ではありますが全力で遊ぶことを好み、特に飼い主や子どもと一緒に軽い遊びを楽しむときに生き生きとした表情を見せます。体力的に長時間の激しい運動は得意ではありませんが、心の底から人と一緒にいることを楽しむその姿は、家族全体を明るい雰囲気にしてくれる存在となるでしょう。

社交性の高さもまた魅力です。多くのフレンチブルドッグは他の犬や初対面の人に対してフレンドリーに接しやすく、攻撃性を見せる場面は稀です。もちろん、社会化が不足している場合は警戒心を持つこともありますが、基本的には温和で協調的な性格を示すため、多頭飼いや来客の多い家庭でも比較的スムーズに馴染むことができます。

一方で注意すべきなのは、彼らの「さびしがりやな面」です。人と強い絆を築く反面、長時間の留守番が苦手で、孤独感からストレスを溜めると問題行動につながることもあります。特に、破壊行動や過剰な鳴き声は、飼い主からの注目を引こうとするサインである場合が多いです。したがって、日常的に適度なスキンシップや安心できる時間を与えることが欠かせません。

総合的に見て、フレンチブルドッグの性格は「温厚で愛情深く、社交的である一方、頑固さや甘えん坊な面を併せ持つ」とまとめることができます。こうした性格は家庭犬として理想的な特徴を多く含んでおり、子どもや高齢者とも暮らしやすい犬種といえるでしょう。ただし、常に人と一緒にいたがる傾向を理解し、留守番時間や生活環境を工夫してあげることが、フレンチブルドッグの穏やかな性格を最大限に引き出す秘訣となります。

病気・けがへの強さ・寿命

フレンチブルドッグはその愛らしい見た目や性格の魅力から世界中で人気の高い犬種ですが、健康面に関しては注意すべき点が非常に多い犬種でもあります。全体的に身体が頑丈そうに見える一方で、遺伝的要因や体の構造的特徴に起因する病気が発症しやすく、寿命や生活の質にも影響を及ぼすことがあります。そのため、フレンチブルドッグを飼う上では健康管理を丁寧に行うことが欠かせません。

まず寿命についてですが、平均寿命は10~12年程度とされています。小型犬の中では比較的短めの寿命に分類されます。これは、短頭種特有の呼吸器系のトラブルや、関節・皮膚・心臓などの持病が寿命を縮める要因となるためです。健康な生活を送れば12年以上生きる個体もいますが、他犬種と比べると健康リスクが高めであることは否めません。

フレンチブルドッグが特に注意すべき病気のひとつが「短頭種気道症候群」です。彼らの特徴的なつぶれた鼻と短い気道構造は、呼吸のしにくさにつながります。気温や湿度が高いと呼吸困難に陥りやすく、最悪の場合は命に関わることもあります。散歩や運動の際には気温に十分配慮し、夏場には熱中症対策を徹底することが不可欠です。冷房を使用して室温を快適に保つこと、無理な運動を避けることが健康維持につながります。

次に皮膚の問題です。フレンチブルドッグはしわが多い犬種であり、このしわの間に汚れや湿気がたまりやすく、皮膚炎や細菌感染の原因となります。定期的にしわの部分を清潔に保つことが大切で、特に夏場は皮膚トラブルが増える傾向があります。また、アレルギー体質の個体も多く、食物アレルギーや環境要因による皮膚疾患も発症しやすいです。そのため、食事の内容や生活環境を工夫する必要があります。

さらに整形外科的な問題として、股関節形成不全や膝蓋骨脱臼、椎間板ヘルニアなどが見られます。フレンチブルドッグは筋肉質な体格を持ちますが、背骨や関節に負担がかかりやすい構造をしています。特に椎間板ヘルニアは発症しやすい病気のひとつで、急に歩けなくなったり、後肢に麻痺が出たりするケースもあります。日常生活で階段の上り下りやソファからの飛び降りを避け、関節や背骨に負担をかけない工夫が重要です。

心臓疾患も注意すべきポイントです。僧帽弁閉鎖不全症や心筋症などが発見されることもあり、特に中高齢になるとリスクが高まります。定期的な健康診断や心エコー検査を受けることで、早期発見と適切な治療が可能になります。

このように多くの病気にかかりやすい傾向があるため、フレンチブルドッグの飼育には経済的な備えも必要です。医療費がかさむケースが多いため、ペット保険の加入を検討する飼い主も増えています。また、ブリーダー選びの段階で健康管理を徹底しているかどうかを確認することも重要です。遺伝的に疾患リスクが低い血統を選ぶことで、将来的な病気の発症率を下げられる可能性があります。

総括すると、フレンチブルドッグは「病気やけがに対して強い犬種ではない」といえます。しかし、適切な飼育環境と細やかなケアを行うことで健康を維持し、寿命を延ばすことは可能です。特に呼吸管理・皮膚の清潔保持・関節への配慮という3つを日常的に意識することが、フレンチブルドッグの快適な生活を支える基盤となります。健康管理に手を惜しまない姿勢こそが、彼らとの時間をより長く豊かなものにするのです。

他の犬や子どもとの同居しやすさ

フレンチブルドッグは、その愛嬌ある性格と温厚さから、家庭犬として非常に人気があります。とりわけ他の犬や子どもとの同居については、多くの点で相性の良さが際立っている犬種です。ただし、すべてが自動的にうまくいくわけではなく、社会化や環境づくりが大切な鍵となります。

まず、子どもとの関係についてです。フレンチブルドッグは基本的に温厚で、子どもに対して攻撃性を見せることが少ないため、家庭内での同居に適しているといえます。小型犬でありながら体格がしっかりしているため、子どもと遊ぶ際に過度に傷つきやすいという心配も比較的少ない部類に入ります。また、遊び好きな性格も持ち合わせており、子どもの元気なエネルギーにある程度は応じることができます。何より、フレンチブルドッグは「人と一緒にいること」を強く好むため、子どもが家庭にいることで犬にとっても寂しさが軽減され、精神的に安定しやすくなります。

ただし、子どもとの関係を円滑に保つには飼い主の指導が欠かせません。フレンチブルドッグは我慢強い犬種ですが、子どもが乱暴に扱った場合やしつこく接した場合にはストレスを感じることがあります。そのため、子どもに対して「犬への接し方」を教えることが重要です。例えば、耳や尻尾を引っ張らない、休んでいるときに無理に起こさない、食事中は邪魔をしないなど、犬を尊重するルールを守ることが同居の成功に直結します。

次に、他の犬との関係について考えてみましょう。フレンチブルドッグは基本的に社交的でフレンドリーな性格を持っていますので、適切な社会化を行えば多頭飼いにも向いています。特に子犬期からさまざまな犬と触れ合う経験を積むことで、他犬に対して落ち着いた対応ができるようになります。攻撃性が強い犬種ではないため、大きなトラブルになる可能性は低いといえます。

しかし、注意すべき点もあります。フレンチブルドッグは独占欲が強い面があり、特に飼い主の愛情や食べ物に関して「自分のもの」という意識を持ちやすい傾向があります。そのため、他の犬と同居する際には「食事やおやつは必ず別々に与える」「おもちゃを取り合いにならないようにする」といった配慮が欠かせません。また、フレンチブルドッグは頑固な一面を持つため、相性の悪い犬と無理に一緒に暮らすとストレスが溜まりやすくなります。犬同士の関係は個体差が大きいため、相手の性格も考慮した慎重な導入が必要です。

さらに、フレンチブルドッグは身体的に無理が効かない犬種でもあります。たとえば活発すぎる大型犬と暮らすと、体力差から怪我をするリスクが高まります。そのため、多頭飼いを検討する場合は、犬同士の体格や活動量のバランスを考えることが望ましいでしょう。同じ小型~中型犬や、穏やかな性格の犬であれば比較的うまくいくケースが多いです。

フレンチブルドッグは人懐っこく、子どもとも犬とも良好な関係を築ける資質を備えていますが、その裏には「飼い主の配慮と導き」が欠かせません。子どもとの関係では適切な教育を行うこと、犬同士の関係ではルールと環境を整えることが必要です。これらを心がけることで、フレンチブルドッグは家庭内で安心して過ごせるパートナーとなり、家族全員にとってかけがえのない存在になるでしょう。

運動量の多さ

フレンチブルドッグは筋肉質でがっしりとした体型を持ちながらも、実際には過度な運動を必要としない犬種です。見た目の逞しさから「活発で走り回るタイプ」と誤解されがちですが、実際には適度な運動を取り入れることで十分に健康を維持できます。これは、彼らが短頭種であることや呼吸器系に弱点を持つことが大きく関わっています。

まず、フレンチブルドッグが必要とする運動量について整理してみましょう。一般的には1日2回、各20〜30分程度の散歩が目安とされています。激しい運動を長時間行う必要はなく、軽い散歩やゆったりとした遊びで心身を満たすことができます。むしろ、過度な運動や長距離のランニングは呼吸器や関節に負担をかけるため、健康上のリスクとなります。特に気温や湿度が高い環境では呼吸困難に陥りやすいため、夏場の運動には十分な注意が必要です。

遊びについても、フレンチブルドッグは短時間で集中して楽しむ傾向があります。例えば、ボール遊びや引っ張りっこなどの軽い遊びを数分間取り入れるだけで、満足感を得られることが多いです。特に飼い主と一緒に遊ぶことが好きなため、単なる体力消耗よりも「コミュニケーションの一環」としての遊びが効果的です。遊び終わるとソファでくつろぐ姿は、この犬種の典型的なライフスタイルともいえるでしょう。

ただし、適度な運動はフレンチブルドッグにとって非常に重要です。彼らは食欲旺盛で肥満になりやすい体質を持っているため、全く運動をさせないと体重が急激に増加し、関節や心臓、呼吸器系にさらに負担をかけてしまいます。日常的に軽い運動を習慣化することが、健康を維持し寿命を延ばすための大きなポイントとなります。

また、散歩や遊びを通じて「心の運動」も必要です。フレンチブルドッグは知的好奇心が旺盛で、人や環境との関わりを楽しむ性格を持っています。そのため、単に同じコースを歩くだけではなく、時には散歩のルートを変えたり、新しい公園に連れて行ったりすることが精神的な刺激につながります。他の犬や人と交流する機会を設けることも、社会性を高める点で大きな意味があります。

さらに注意すべきは、運動後のクールダウンです。フレンチブルドッグは体温調整が苦手であり、特に夏場の運動後には熱が体にこもりやすくなります。散歩の後には涼しい室内で休ませる、水分をしっかり与えるといった工夫が欠かせません。また、冬場は寒さにも弱い傾向があるため、防寒対策をしながら適度に体を動かすことが大切です。

総じて言えるのは、フレンチブルドッグは「少ないけれど質の高い運動」を必要とする犬種だということです。長距離走や激しい遊びは不要であり、むしろリスクを伴いますが、日常的に短い散歩や遊びを組み合わせることで、心身ともに健やかな状態を保つことができます。飼い主と一緒に過ごす時間そのものが最大の運動であり、絆を深める大切な要素になるのです。

体の特徴・被毛・毛色の特徴

フレンチブルドッグは、その独特な体型と表情豊かな顔立ちで、ひと目見ただけでわかる個性を持った犬種です。まず体の特徴から説明すると、全体的にコンパクトで筋肉質な体つきをしており、小型犬に分類されますが、骨格がしっかりしているため実際に抱き上げると見た目以上にずっしりと感じられることが多いです。体重はおおよそ8〜14kg、体高は25〜33cm程度が標準とされ、いわゆる「小さな力持ち」と表現されるにふさわしい体格をしています。

頭部は大きく、特に平らで広い顔が特徴的です。短く押しつぶされたような鼻、そして大きく立ったコウモリのような耳が、フレンチブルドッグを象徴する要素となっています。目は丸くて大きく、表情豊かで人間の感情に訴えかけるような印象を与えます。その愛嬌のある顔立ちは、世界中の愛犬家に親しまれている理由のひとつです。

体型に目を向けると、胴は短くがっしりしており、背中はややアーチを描くように見えることがあります。胸は広く、肩幅もがっちりしていて、短い脚でしっかりと体を支えています。この構造により、活発に走り回るというよりは安定感のある動きが得意です。尻尾は非常に短く、まっすぐあるいはわずかにカールしているのが一般的で、遺伝的に長い尾を持つことはほとんどありません。

被毛については、短毛で滑らか、そして光沢のある質感を持っています。毛は体に密着するように生えており、手入れが比較的簡単な点も魅力のひとつです。定期的なブラッシングを行うことで抜け毛を抑え、皮膚の健康を維持することができます。ただし短毛であるため寒さには弱く、冬場には防寒対策が欠かせません。洋服や毛布を用意するなど、体温調節をサポートすることが必要です。

毛色のバリエーションも豊富で、フレンチブルドッグの個性を際立たせています。代表的な毛色には以下のようなものがあります。

* ブリンドル(黒地に虎模様のような縞模様)

* フォーン(茶系からクリーム色まで幅広い濃淡を含む)

* パイド(白地に黒やブリンドルの斑が入る)

* クリーム(均一なクリーム色)

これらは国際的な犬種標準でも認められている毛色です。中にはブルーやチョコレートといった希少なカラーも存在しますが、これらは遺伝的に健康リスクを伴う可能性があるため注意が必要です。たとえばブルーは脱毛症や皮膚疾患のリスクが高いとされ、繁殖においては慎重な判断が求められます。

フレンチブルドッグのもうひとつの特徴は、しわの多い顔立ちです。特に鼻の周りや額には深いしわがあり、このしわが表情をより豊かに見せています。ただし、しわの間には汚れや湿気がたまりやすいため、定期的に清潔に保つことが健康管理上重要です。

総合すると、フレンチブルドッグの体は「小柄ながら力強く、愛嬌に満ちた独特の造形」と言えます。被毛は短く手入れがしやすいものの、寒さには弱く皮膚トラブルを起こしやすいため、日常的なケアが欠かせません。毛色は多彩で個性を引き立てる要素となっており、それぞれの個体に違った魅力をもたらしています。このように体型・被毛・毛色のすべてにおいて、フレンチブルドッグは唯一無二の存在感を放っているのです。

里親・ブリーダー・値段

フレンチブルドッグは世界的に人気が高い犬種であり、日本でも都市部を中心に非常に多く飼育されています。そのため、ペットショップやブリーダー、さらには里親募集を通じて出会う機会も多いですが、それぞれにメリット・注意点が存在します。

まずブリーダーから迎える場合についてです。フレンチブルドッグは遺伝的な病気や体質的な弱点が比較的多いため、信頼できるブリーダーを選ぶことがとても重要です。優良なブリーダーは、繁殖にあたり健康チェックや遺伝疾患のリスクを回避するための検査を行い、健全な血統を維持することに努めています。また、子犬期の社会化や母犬との適切な関わりを通じて、性格的にも安定した犬を育てています。価格は地域や毛色によって大きく異なりますが、一般的には30万〜60万円程度が相場です。特に珍しい毛色や血統の優れた個体は100万円を超えることも珍しくありません。

次にペットショップですが、日本では依然としてペットショップから迎えるケースも多いです。ただし、ショップ経由では親犬の情報や繁殖環境が不明瞭なことも多く、健康面にリスクがある場合があります。信頼できるショップであればきちんとした管理を行っていますが、ブリーダーに比べると背景を確認しにくい点がデメリットとなります。そのため、購入を検討する際には親犬の健康状態や繁殖方針をできる限り確認することが望ましいです。

一方で、里親としてフレンチブルドッグを迎える選択肢もあります。人気犬種であるがゆえに、残念ながら飼育放棄や繁殖リタイア犬として保護されるケースも少なくありません。保護団体や愛護センターを通じて出会う場合、譲渡費用は医療費や去勢・避妊手術費用を含めて数万円程度に設定されていることが多いです。里親として迎えることは命を救う行為であり、大きな意義を持っていますが、その反面、成犬であったり健康面に問題を抱えていたりする場合もあるため、十分な理解と覚悟が必要です。

また、フレンチブルドッグは医療費や日常のケアにコストがかかる犬種でもあります。先天的に病気のリスクが高いため、購入価格だけでなく将来的な医療費や保険料を含めて考えることが大切です。ペット保険への加入を検討する飼い主も多く、月額数千円の負担が長期的な安心につながるケースもあります。

さらに注意すべき点として、価格や希少性を前面に出したブリーダーや販売者には警戒が必要です。「珍しい毛色」「特別な血統」といった言葉で高額を提示されることがありますが、実際には健康面を犠牲にした繁殖である場合もあります。特にブルーやチョコといった一部の毛色は、遺伝的に皮膚疾患や体質的な弱点を抱えやすいため、健康よりも外見を優先するブリーダーからは迎えない方が賢明です。

総じて、フレンチブルドッグを迎える際には「価格」よりも「健康と信頼」を優先することが不可欠です。信頼できるブリーダーから迎えるか、あるいは保護犬として里親になるか、どちらにせよ飼い主に求められるのは責任と理解です。フレンチブルドッグは寿命が比較的短く、健康管理に手間がかかる犬種ですが、その分だけ深い絆と愛情を築けるパートナーでもあります。迎える手段にかかわらず、長期的な視点での準備と覚悟を持つことが、この犬種と幸せに暮らすための第一歩となるでしょう。

フレンチブルドッグの写真集

写真をクリックすると拡大します

フレンチブルドッグの動画集

[再生は画像をクリック]

フレンチブルドッグの動画 その1

フレンチブルドッグの動画 その2

フレンチブルドッグの動画 その3

フレンチブルドッグの人気インスタグラマーご紹介

関連ページ一覧

フレンチブルドッグ(French Bulldog)に関する記事一覧

ドッグカメラ【Furbo(ファーボ)】を使ってみました!

最近、巷で見かけるようになってきたドッグカメラですが、 その中でも『Furbo』という製品のドッグカメラを使ってみました。

ここではその感想をまとめております。

なお、最下段に購入ページもご用意しております。

※ドッグカメラとは?

ワンコを常に映し続けておける置き型の犬用カメラ。留守中

フレブルこちの椎間板ヘルニア治療日記 パート4

当サイトの看板犬の1人でもあるフレブルこちの椎間板ヘルニア治療記録、 特別編でお送りしてきた本編もとうとう最終版のパート4となります。

前回パート3でまさかの2回目の椎間板ヘルニア再発をしてしまったこち。

今回は内科療法を選んだわけですが、退院後どういった生活になったのか。 今回のこのパート4

フレブルこちの椎間板ヘルニア治療日記 パート1

当サイトの看板犬の1人でもあるフレブルこちは椎間板ヘルニアを経験しています。

ここではその治療のリアルな経緯を、特別編でお送りします。

犬の鼻ってとても優秀なの?どれぐらい優れているの?犬の嗅覚について。

「犬は鼻が優れていて、数キロの距離を離れていても匂いを嗅ぐことができる」

多くの人がこれに近いようなことを耳にしたことがあるかと思います。

果たして、犬は鼻(嗅覚)が本当に優れているのでしょうか?

本稿では、犬が鼻で匂いを嗅ぐ能力についてまとめています。

.......(続きは以下ボタンから)

フレンチブルドッグ(French Bulldog)に関する相談投稿

犬の保育園、料金相場ってどのくらいですか?

みなさん、初めまして!フレンチブルドッグを飼ってる会社員です。仕事が忙しくなってきて、平日お留守番させるのが心配になってきたので、犬の保育園に預けることを検討してます。ネットで色々見てるんですけど、料金設定がバラバラで...。実際に預けてる方、月々どのくらいかかってますか?

今のところ、週3日くらいで預けられたらいいなーって考えてるん

.......(続きはここをクリック)ドライフードとウェットフードはどちらがいいの?

なんか最近、うちのフレンチブルドッグのごはんについてちょっと迷ってるんですよね。

みなさんのワンコはごはんどうしてますか?ドライフードがいいのか、ウェットフードがいいのか、なんとなく永遠のテーマって感じがして、ちょっとここでぶっちゃけてみようかと思って投稿してみました。

そもそも私、今までずっとペットショップとかで薦められたドライフ

.......(続きはここをクリック)フレブルとお風呂の相性問題。みなさんはどう対処してますか?

こんにちは!フレンチブルドッグを飼い始めて1年になります。気になることがあって投稿してみました。うちの子、お風呂が本当に苦手なんです。最初は慣れていないからかなと思っていたのですが、1年経った今でも全然良くならず...。

お風呂の時間になると、どこかに隠れようとしたり、連れて行こうとすると必死で抵抗したり。もう大変なんです。なんとか抱

.......(続きはここをクリック)首輪とハーネス、どっちがベストなのか悩んでます

どうも、フレンチブルドッグ2歳のオスを飼ってる者です。

最近、散歩用の首輪とハーネスのどっちを使うべきか、すごく悩んでるんです。今は首輪を使ってるんですが、フレブルって首が短いから、引っ張った時に気管に負担がかかってないか心配で。

ペットショップで色々見てみたんですが、ハーネスの種類が多すぎて選べない。胴輪タイプとか、H型とか、

.......(続きはここをクリック)自宅シャンプーの準備、みなさんどうしてます??

こんにちは!フレンチブルドッグ(メス・3歳)の愛犬がいます。

最近引っ越して、お風呂場が広くなったのをきっかけに、トリミングサロンだけじゃなくて自宅でもシャンプーをしてあげようと思ってるんです。でも、いざ準備を始めようと思ったら、意外と必要なものが多くて困ってます😅

今までトリミングサロンでしかシャンプーしたことなくて、自宅で洗うと

.......(続きはここをクリック)フレンチブルドッグの体重管理について相談です

4歳のフレブルを飼っています。

実は最近、うちの子の体重が気になっていて…。去年の健康診断の時より1.5キロも増えちゃったんです。フレブルって太りやすい犬種だって聞いていたので、なんとかダイエットさせたいんですが、効果的な運動方法がわからなくて困っています。

今のところ、朝晩30分くらいのお散歩と、家の中でのボール遊びが主な運動

.......(続きはここをクリック)フレンチブルドッグと行ったドッグラン口コミ投稿

現在、フレンチブルドッグとのドッグラン口コミ投稿はありません。

他にこんな犬たちも見られています。 中型犬 の他の仲間たち

当サイトの内容・テキスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。